このインタビューはビデオチャットでバーチャルに収録されました。2010年に日本初のライヴストリーミングスタジオとして開局したプラットフォーム「DOMMUNE」の創設者であり、日本のアーティストである宇川直宏氏と、アルスエレクトロニカのアーティスティック・ディレクターであるゲルフリート・ストッカー氏にお話を伺いました。

プリ・アルスエレクトロニカは、冨田勲研究会と共同で、ミュージシャンやサウンドアーティストの作品を支援するために、冨田勲特別賞を創設し、賞金5,000ユーロとアルスエレクトロニカ・フェスティバルでのパフォーマンス支援を提供しています。2016年に亡くなった電子音楽のパイオニアである冨田勲氏から何を学び、人工知能が創造的な音楽作りを変えていくという事実にどう対処していくのか、そしてその中で自然はどのような役割を果たしているのか、インタビューの中で話し合われました。

Naohiro Ukawa and Gerfried Stocker

おそらく、この質問から始めるのがベストでしょう。「冨田勲」を初めて知ったのはいつ頃ですか?

宇川直宏: 中学1年生の時です。1980年代初頭のテクノポップブームの頃で、日本は高度経済成長からバブル経済へと移行していました。そんな好景気の時代にYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のシンセサイザー音楽を知ることになりました。1979年に結成されたこのエレクトロ・ユニットは、当時誕生したいくつかのテクノポップグループのひとつで、彼らの音楽は当時の日本の歌謡チャートでトップ10入りを果たしていました。歌謡曲、演歌、ポップス、フォークと並んで当時リリックのないシンセサイザーミュージックがお茶の間のチャートに登場したことは、日本の音楽シーンに新風をもたらしました。

当時のYMOの大ヒットシングル「ライディーン」は全国的に知られるようになり、小学生をも巻き込んでシンセサイザーブームが起こりました。僕も小学4年生でしたが、当時は、ランボルギーニやフェラーリ、マセラッティなどの最速のスポーツカーが子供達の間でトレンドになり、ウルトラマンなどのスーパーヒーローと同じく憧れの対象として、スーパーカーブームという奇妙な流行が生まれた時期でした。免許もないのに(笑)。つまり、数百万円から1千万円もするスーパーカーと同じく、当時箪笥といわれていたMOOGシンセサイザーも買うことができる筈はなかった。YMOは、サポートメンバーの松武秀樹さんがシンセサイザーをマニュピレートしていたのですが、元々は1970年代に氏がアシスタントをしていた時に冨田勲さんから継承された技法です。

1970年代は冨田勲氏が電子音楽を世に送り出した時期でもありました…

宇川直宏:冨田勲さんは高校時代に小林亜星さん(日本の著名な作曲家)と同じクラスで、その頃から作曲を学び、慶應義塾大学では音楽理論を学ばれました。1970年の大阪万博の東芝IHIのパビリオンの為の音楽を録音するため大阪に滞在していたときです。当時レコード店に行った際にウォルター・カルロスの「スイッチド・オン・バッハ」を知り、一瞬でシンセサイザーに興味を持たれました。そして万博での仕事を終えた後、日本人で初めて個人でモーグIII-Pというシンセサイザーを購入したのですが、当時1000万円以上もし、しかも日本では箪笥と呼ばれるような巨大な装置でした。鍵盤のないこの無骨な電子楽器が、アメリカから日本に輸入された際、最初は軍事機器と間違えられて税関で長い間足止めされていたという伝説をご存知の方もいるかもしれません(笑)。最終的にキースエマーソンのステージでの演奏写真を税関に見せて解放してもらったのですけどね。

しかもマニュアルがなかったので、音作りに膨大な時間を費やしたそうです。当初は、お金の無駄遣いだったのかと疑ったこともあるとご本人から聞きました。しかし、そうして1年4ケ月の月日を費やして出来たアルバム『月の光(Snowflakes Are Dancing)』が大ヒットしたのは、アメリカのレコード会社RCAが契約を結んでくれたからです。氏は事前に日本のレコード会社を何社か回ったけれど、どのジャンルあたるのか、レコード店のどの棚に置かれるべきかすら誰もわからず、断られたそうです。しかし、アメリカでビルボードのクラシカルチャート2位になり、グラミー賞にもノミネートされました。試行錯誤の連続でしたが、冨田勲さんがシンセサイザーを使って制作スタイルを作ったからこそ、後にYMOをサポートする松武秀樹さんにも引き継つがれていたのです。

そして、後に冨田勲氏と個人的にお会いになったということですが…

宇川直宏: そうですね、DOMMUNEを立ち上げた直後、2010年に冨田勲さんと直接お会いすることができました。それから先生とは晩年に何十回もお会いして、対話させていただいたり、一緒にライブを企画したり、富田さんの最晩年のアルバムのカバーを沢山デザインさせて頂いたり、メールでも、いろいろな意見交換をさせていただきました。2016年に氏が亡くなった時は、冨田勲さんの功績を讃えDOMMUNEで24時間ライブストリーミングを開催しました。

ストッカー氏にも同じようにお尋ねしますが、「冨田勲」を最初に聴いたのはいつですか?

ゲルフリート・ストッカー: 冨田勲の音楽を初めて聴いたのは1978年のことですが、よく覚えています。ティーンエイジャーの頃、田舎の小さな村で育ったのですが、私よりずっと年上の友人が冨田勲のレコードを持ってきてくれて、シンセサイザーでクラシック音楽を聴いたのが最初の体験でした。

それは私にとって、テクノロジーやエレクトロニクスの可能性を広げる全く新しい方法であっただけでなく、私にとって初めての本格的なクラシック音楽との出会いの一つでもあり、本当に刺激的な経験でした。また、シンセサイザーだけでオーケストラ全体を演奏する冨田勲氏の演奏を聴いて、クラシック音楽とは何かをもっと深く探ってみようと思いました。これは冨田勲の偉大な功績の一つであり、二つの宇宙を切り開いて繋げたということです。

この偉大な業績を現代の私たちの視点から理解することは、とても重要なことです。現代の私たちが想像できるあらゆる音を作り出すことができるため、どれが本物の楽器から出ている音でどれがシンセサイザーから出ている音なのかを見分けることは不可能です。その当時を目撃した人なら誰でも知っていると思いますが、それら全ての音をモジュラーシンセサイザーで制作し、録音し、ライブで演奏するのがどれだけ骨の折れる仕事だったか。冨田勲は、そのクオリティの高さで、このテクノロジーを限界まで、そしてそれ以上に押し上げながら、エンジニアや制作者に挑戦してきました。

ドビュッシー、ストラヴィンスキー、ホルストの「惑星」などのクラシック音楽での彼の素晴らしい仕事も、エレクトロニック・ミュージックを解放するための重要な一歩だったと思います。冨田勲が「よし、これがシンセサイザーでできることだ、これが本物の楽器かどうかはもう聞かないでくれ。これを見てください、これで何でもできるんですよ」と言ってくれました。冨田勲は、これまでエンジニアや技術者だけのものだったシンセサイザーを新たなレベルに引き上げたのです。

冨田勲氏は、他の楽器の真似をするだけでなく、全く新しい音を生み出すことにも挑戦してきました…

ゲルフリート・ストッカー: 真似るということは、非常にハードな作業です。そして、真似をしようとすることで、自動的にその道から外れてしまう。そうすることで可能性を探ることができ、自動的に次のステップに進むことができるのです。この “真似をする “という言葉には非常に気をつけなければなりません。重要なポイントは、古典的な楽器の音を超えた世界に自分自身を開くことだと思います。そして、その先にいるときに、本当にクリエイティブなことができるようになるのです。

冨田勲氏の場合は、非常に伝統的なクラシック音楽の教育を受けた上で、クラシック音楽をシンセサイザーに持ち込んで名曲を生み出したことを忘れてはいけません。宇川さんが言っていたように、彼は日本だけでなく、何世代にもわたるアーティストやミュージシャンに大きな影響を与えてきました。彼は彼らに自分の道を進むことを促し、限界を超えることができるということを本当に示し、証明してくれたのです。

それは(宇川さんの)冨田勲氏に対する見方として、一致するのでしょうか?

宇川直宏: 彼は日本におけるシンセサイザーミュージックの先駆者であるだけでなく、このような当時スーパーカーに匹敵した斬新な機材を購入し、個人的にじっくり時間をかけて制作活動を行なった日本初のアーティストでもあります。つまりデスクトップミュージックの先駆者です。それ以前にも、日本の放送局であるNHKには実験的な電子音楽スタジオがあり、作曲家とエンジニアが一緒になって音楽を開発していました。しかし、冨田勲さんはモーグIII-Pを中心に構成した自分の音楽スタジオを開設し、そこに引きこもって制作に時間を費やし、自宅ではなくスタジオのハンモックで寝ていることが多かったそうです。そこで、「展覧会の絵」のアルバムを完成させるまでの3年間を過ごしたのです。

“冨田勲は当時、既存の構造とは違う音楽を作った。シンセサイザーは直線的な音楽しか作れないと思われていたが、氏はそこに深み、正確には色を持たせたのです。シンセサイザーの話をするとき、氏はよくカラーパレットのようなものを使って、複数の色を混ぜて新しい色彩を作ることができるという例えをしていました。彼にとってモジュールのパッチングは、カラーパレットから絵画を描くような行為でした。”

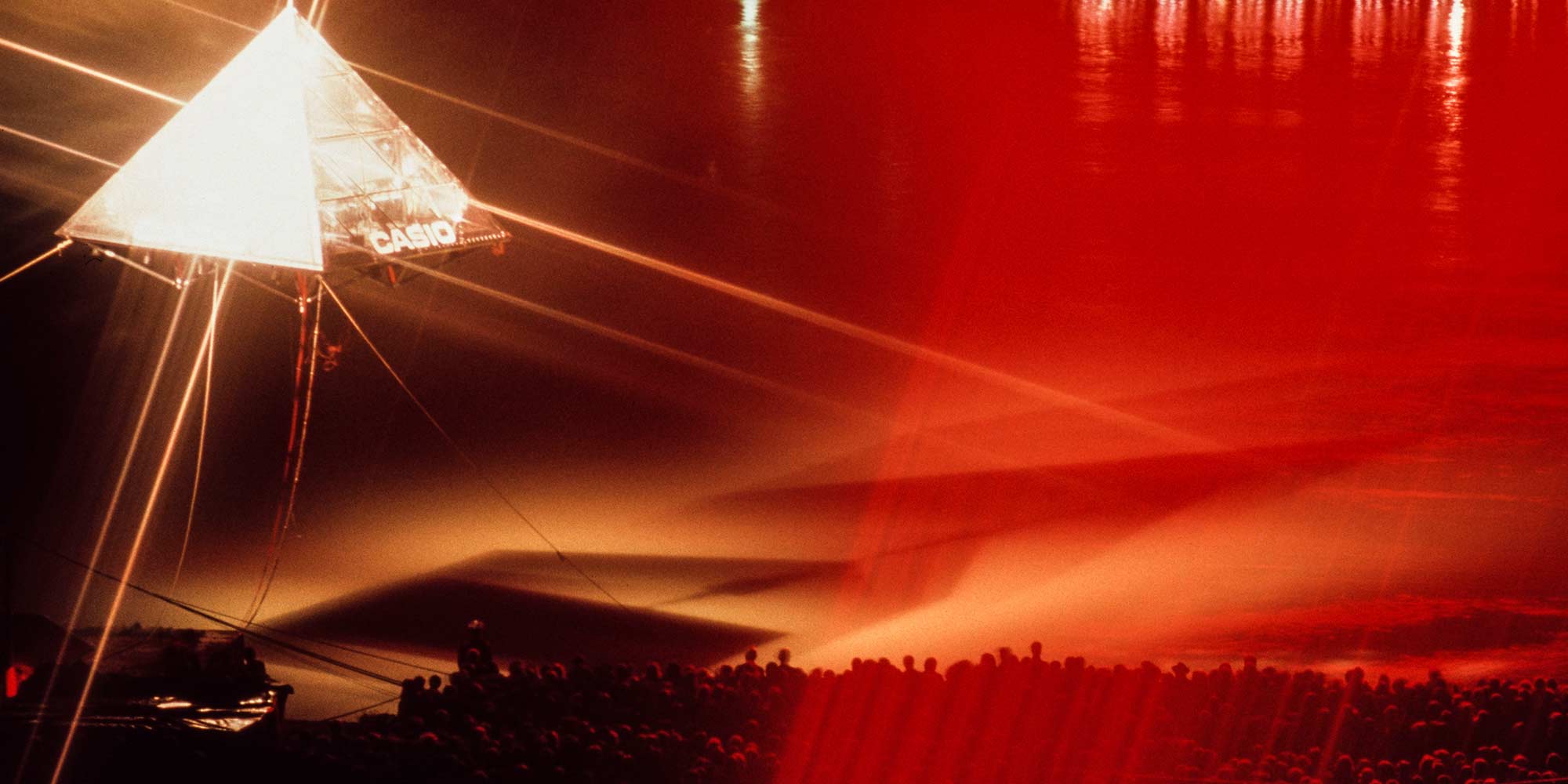

Ars Electronica 1984 – Isao Tomita at the Sound Cloud (Klangwolke), Credits: Andreas Fleiß, Sepp Schaffler

冨田勲氏はリンツにも何度か来ており、特に1984年にはクラングヴォルケ(Sound Cloud)での壮大なパフォーマンスで人々を感動させました。

ゲルフリート・ストッカー: 冨田勲が1970年の大阪万博の東芝・IHIパビリオンの音楽を手がけたことは宇川さんがすでに述べたとおりです。当時は最新のハイエンドな音楽技術が発表されていて、サラウンドサウンドや空間の中で動く音がすべてのものになっていました。リンツでクラングヴォルケ(Sound Cloud)プロジェクトを始めた彼は、観客の目の前のドナウ川を上下する船に大きなサウンドシステムを搭載し、街と10万人の観客の上空を飛ぶヘリコプターにスピーカーを吊るし、彼自身もクレーンに乗った巨大なガラスのピラミッドの中でシンセサイザーを持ってホバリングするという、非常に大きな挑戦をチーム全員に与えました。

私はその光景を目撃するには若すぎましたが、後になって彼と一緒に仕事をしていた多くの人に会いました…エンジニア、音響技術者、許可証の管理をしていた人たち。そして、みんなが「大変だった、頭が痛かったけど、人生で最高の経験だった!」と言っていました。これは、アートやアーティストが何ができるか、何をしなければならないかの素晴らしい例です。境界線を押し広げ、前に進むために私たちに挑戦するのです。冨田勲は、彼の作品だけでなく、彼の仕事のやり方を通して、多くの人々やアーティストに影響を与えてきました。

Isao Tomita in Linz 1984, Credit: Keishi Miura

冨田勲が完璧にやったことは、コンサートホールを出て、公共の空間に入っていくことです。現代の私たちは、レーザーや何千機ものドローンが空を舞う巨大な野外スペクタクルにすっかり慣れてしまっています。しかし、1980年代初頭の時代を想像してみてください。このようなイベントを公共の場に持ち込むことは、月へのミッションのようなものでした。

“宇川さんが言うように、このテクノロジーは非常に高価なものでしたから、ある意味では民主的な行為でした。音楽、特にクラシック音楽は、まだ文化的なエリートの一部と考えられていました。そして今、彼がやってきて、この高価なテクノロジーを使って、神聖な音楽と組み合わせて、電子音楽にして、何千人もの人に外に持ってきたのです。”

そしてこのことが、冨田勲特別賞がプリ・アルスエレクトロニカの一環として初めて授与されることにつながっているのかもしれません…

ゲルフリート・ストッカー: 冨田勲は素晴らしいロールモデルでした。冨田勲特別賞は、冨田が1960年代に初期のエレクトロニック・シンセサイザーやモジュラー・シンセサイザーで始めたことを、冨田と同じようにやりたいと思っている若いアーティストを探す、素晴らしい機会です。新しい時代が幕を開け、音楽が再び完全に変わろうとしている今、…. 機械学習と人工知能を考えるとき、私たちの創造性と音楽は、1960年代にモジュラー・シンセサイザーで始めたように、再び試されることになるでしょう。

人工知能はアーティストの役割を変えるのか?クリエイターであり、アーティストであるとはどういうことなのか?これらの問いに対する唯一の答えは、アーティストとして立ち上がり「よし、私たちは挑戦し、このテクノロジーをさらに一歩進めよう。人間の領域に持ち込んで、テクノロジーを文化の一部にするんだ!」と言うことです。まさにそれが冨田勲特別賞なのです。

今、若いアーティストはどのような挑戦に直面しているのでしょうか?それは主に人工知能なのでしょうか、それとも他にもあるのでしょうか?

ゲルフリート・ストッカー: 両方だと思います。若いアーティストにとっては、常に大きな挑戦があります。一方では、過去のヒーローやロールモデルを見て、彼らがしてきたことに耳を傾けることですが、他方では、自分の立場や役割は何か、自分が貢献できることは何か、自分のアイデアをどうやって押し出して実現させることができるのかを見極めることです。これは、何世紀にもわたってアーティストにとって普遍的な挑戦です。

次の挑戦は、それほど違いはありません。それは、若いアーティストのあらゆる世代が、幸運にも常に新しい可能性に直面しているという挑戦です。歴史の中で、新しい楽器や音楽の新しい表現方法が生まれてきました。しかしもちろん、今日のこれらの技術的進歩の中でも、人工知能はある意味では特に大きなものであり、音楽の制作方法や音の作り方だけでなく、芸術的な表現方法にも挑戦しているからです。

これは、アーティストが自分自身に問いかけなければならない本質的な問いですね…

ゲルフリート・ストッカー: アート、そしてアーティストであることについての非常に大きな根本的な問いです。「創造性」への問い。(人工知能のようなテクノロジーは)私たちが純粋に人間として定義するもの、つまり創造的であるということの中心点を突いてくるものなので、もちろん私たちにとっては怖いものですが、このような本当にエキサイティングな新しいテクノロジーを、私たちはどのように探求し、興味深く、生産的な方法を見つけることができるでしょうか。

“アーティストであることの核心は創造性です。今では、少なくとも創造的であることをシミュレートすることができる機械があります。では、人間の役割とは何でしょうか?私は、それに対するアーティストからの明確で良い答えがあると思います。彼らは今、個人としてのアイデンティティーと、この新しいテクノロジーの時代にアーティストであることの意味についてのある種の集合的な考えを作ることに挑戦しているのです。”

宇川直宏: 冨田勲さんはテクノロジーと向かい合い、新たなアートの扉をたくさん開けてくれました。氏はエレクトロニックミュージックの世界を開いてくださった。冨田勲さんが行ったように私たちは、このポストパンデミック期の社会について、アーティストと一緒に考えていくべきだと思います。そして、それはテクノロジーの話だけではないのです。

冨田勲さんはアルバム『ドーン・コーラス』で、日の出時の黒点の地球への影響で生まれる同名の自然現象を取り上げています。アンテナを使えばこの電磁波を可聴化し、夜明けの鳥のさえずりにも似た音響をキャッチすることができるのです。彼はそのプロセスをフィールドレコーディングし多くの実験を行い、この自然の「夜明けのコーラス」を音響空感における自然との共存というもう一つの目的を持って自分自身で発見しました。

気候変動の影響もあり、「自然」という話題は今まで以上に存在感を増しています…

宇川直宏: この新しいフィールドレコーディングの方法は非常に革新的で、自然環境との接続、宇宙環境の空想が彼のアイデンティティの一部になっていました。2012年には、バーチャルシンガーの初音ミクを自分の演奏にソリストとして迎え入れた「イーハトーヴ交響曲」というコンサートがありました。1984年にリンツでクラングヴォルケ(SoundCloud)プロジェクトを立ち上げて以来、氏はキャリアを通してこの地球と宇宙との内的交信を押し進めてきた。また、氏は東日本大震災での福島の悲惨で壊滅的な悲劇もテーマにしています。

冨田勲さんは最新かつ最先端のテクノロジーを駆使する一方で、常に自然に目を向けていました。自然を考察し、人間と自然のバランスを見失わないこと。それは、当時のシンセサイザーや人工知能のような最新テクノロジーを使うことではなく、地球上のすべての生き物の命を考えることなのです。

冨田勲さんとは、氏のキャリアの最後の方で、リアリティとバーチャリティーについての話をたくさんしました。モーグに喋らせたかった冨田氏は70年代にパピプペポの合成だけには成功していますが、そこから初音ミクの登場まで地続きでそのプロジェクトを進めた。また、日本の伝統的な人形劇である「人形浄瑠璃」がなぜ我が国でこれほどまでに成功しているのか、人形劇を見ていると共感や感動を覚えるアウラは何なのか、という議論もしました。その時に冨田勲さんは、不自然さそのものがアートであり、それを自然と融合させることができれば、それはやがて人間を偉大な存在へと昇華することができる…もしかしたらアートとはそういうものなのかもしれないとコメントしていました。

つまり、アートとは、人間が作ったテクノロジーを使った人為的なものですよね。しかし、テクノロジーにはトレンドがあり季節が訪れては過ぎていくのと同じように、時間の経過とともに変化していきます。季節を感じ、同時に地球や宇宙を体感しながら、多様な自然観/電子音楽感を持つ、このことが冨田勲世界にとってとても重要なポイントだったのではないでしょうか。

Isao Tomita and Naohiro Ukawa

宇川さんは冨田勲氏と何度も直接会われています、彼は若いアーティストに対してどんなアドバイスすると思いますか?

宇川直宏: 若い世代へのアドバイスは「オタクになれ」でした。オタク自体、90年代的で今ではあまり使われない言葉かもしれませんが、1970年代に、バンドマンがモテていた時代に、家に閉じこもって電子音と格闘していたアーティストがいました。それが冨田勲さんです。

当時パンクが人気を博して広まったのは、演奏もできないのに、自分で楽器を買ったその日にバンドを組むことができたからだと思います。しかし当時のモジュラーシンセサイザーは説明書もほとんどなくて、全部独学で音を出す以外なかった。これもPUNKと同じDIY精神のたまものです。つまり当時の冨田勲さんの活動はハードコアだったと言い換えることができます。

今ではインターネット上に音楽を作るためのアプリが転がっていて、自分の情熱を傾けることができるツールがたくさんあります。つまり、その世界を切り開いてくれた先駆者が冨田勲さんだと思います。

“とことん没入しなければならない、と冨田氏自身が語っていました。当時の氏がスタジオで篭って音と向き合ったように。フルートの音を一つ作るのに丸一日かかったかもしれないし、眠ってしまった後、バイオリンの音を再現するのにもう一日かかったかもしれない。氏はこの創造的な世界に没頭して作品を作っていました。これは、彼が若いアーティストたちにアドバイスしていることでもあると思います。”

ゲルフリート・ストッカー : 冨田勲について、私たちが最も感謝しなければならないのは、私たちがアーティストとして、人間と環境との間に一体感を生み出す「宇宙」を創造するために努力しなければならないことを教えてくれたことだと思います。私たちの世界、地球を大切にすることは、彼が私たちに与えてくれたメッセージの一つであり、未来のアーティストにとっての大きな課題の一つであることは間違いありません。

宇川直宏(Naohiro Ukawa)現”在”美術家。映像作家、グラフィックデザイナー、VJ、文筆家、大学教授など、80年代末より、さまざまな領域で多岐にわたる活動を行う。2001年「Buzz Club: News from Japan」(MoMA PS1・ニューヨーク)、「JAM: Tokyo-London」(Barbican Art Gallery・ロンドン)に参加して以来、国内外の多くの展覧会で作品を発表。2010 年には、日本初のライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」を個人で開局。以降、記録的なビューワー数で国内外にて話題を呼びつづける。10年間に渡って配信した番組は約5000番組/約10000時間/200テラを越え、トータル視聴者数1億人を超える。2019年、リニューアルした渋谷PARCO 9Fにスタジオを移転。「SUPER DOMMUNE」に進化し、5G以降の最前衛テクノロジーと共に未来を見据えたUPDATEを図る。2011年「DOMMUNE」はアート作品として文化庁メディア芸術祭推薦賞を受賞。2021年芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。現在の職業は「DOMMUNE」。

ゲルフリート・ストッカー(Gerfried Stocker) 1995年よりアルスエレクトロニカのアーティスティック・ディレクター兼共同CEOを務める。1995/96年には、アルスエレクトロニカ・センターの展示戦略をアーティストや技術者からなる小さなチームと共に開発し、アルスエレクトロニカ独自の研究開発施設であるアルスエレクトロニカ・フューチャーラボを設立。2004年からのアルスエレクトロニカ国際展示会のプログラム開発、2009年に増築したアルスエレクトロニカ・センターの企画とコンテンツの刷新を2005年から、2015年からのアルスエレクトロニカ・フェスティバルの拡大、2019年からのアルスエレクトロニカ・センターのコンテンツとインテリアデザインの大規模なオーバーホールを監督してきた。創造性とイノベーションマネジメントの分野で多くの企業や機関のコンサルタントを務め、国際会議や大学でのゲスト講師としても活躍する。2019年にはフィンランドのアアルト大学から名誉博士号を授与された。

インタビューを企画してくださった小川絵美子さん、同時通訳をしてくださった清水陽子さんに感謝します。文章はMartin Hieslmairが編集・短縮しました。