The fascination of space: getting children excited about learning, scientific content and methods

Read more: School, space or how to awaken curiosity about scienceWith all the mysterious phenomena and unexplored planets where even extraterrestrial life may still be waiting to be discovered, the infinite expanse of space fascinates a whole lot of people. It raises interesting questions and thus stimulates both imagination and curiosity. So it’s no wonder that space exploration is one of the most exciting and fascinating areas of science. But what actually makes it so exciting, – especially in the context of educating our children and young people? We talked about this with Dr. Thomas Lebzelter, astrophysicist and physics teacher at Wienerwaldgymnasium in Tullnerbach. All space enthusiasts, and those who want become are invited to the “School and Space 2023” symposium at the Ars Electroncia Center on FR 2.6.

When children and young people think of school, it usually doesn’t arouse the greatest enthusiasm at first. How can you get children excited about learning, and especially about scientific content and methods? What is so valuable about maintaining their fascination?

In my experience, children and young people are fundamentally curious. The first years of a life in particular are a time of discovery, during which children can familiarize themselves with their environment. With easy access to visual material and information via the media, this environment has become larger today – which is definitely favorable for curiosity. In school, I think it’s about continuing to serve pupils’ natural curiosity by making connections between what we learn and the discoveries children make during this time – whether they are real or virtual. The offerings of planetariums or observatories are very helpful in this regard, as are the offerings for classroom activities on the Internet. But it is just as important to encourage children and young people to ask questions and enter into a dialog with them. If we succeed in bringing fascination and dialog together, we can – with a bit of luck – also bring questions of physical methodology and modeling a bit closer to them and arouse their interest.

Curriculum Reference: School and Space

Practical experience

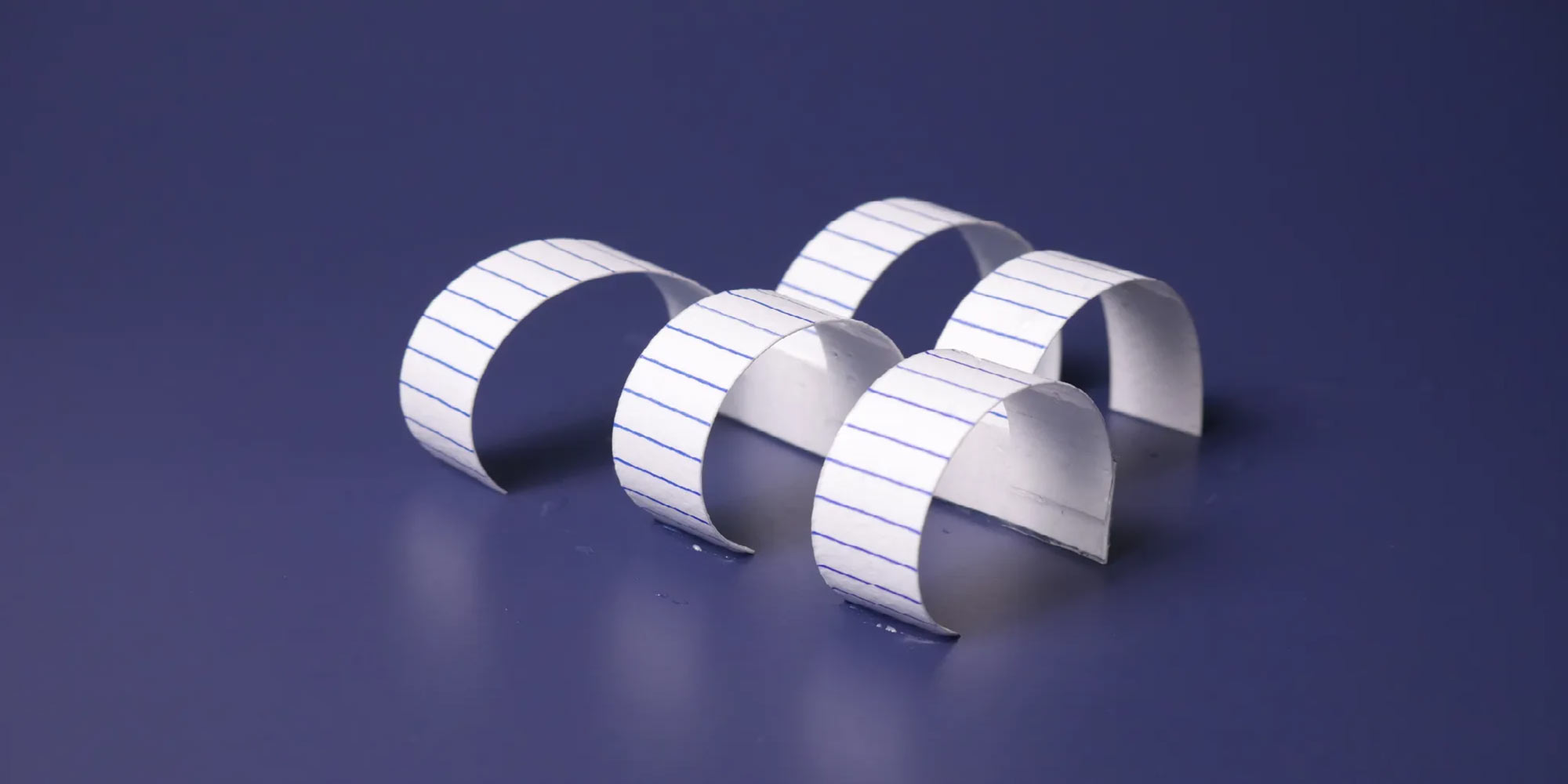

Children often learn better when they can experience something hands-on. Therefore, it is important to give them opportunities to explore scientific concepts through experiments, field trips or interactive activities. This allows them to understand the relevance and applicability of what they are learning and reinforces their interest.

Linking to everyday experiences

Children often find it easier to get excited about science content when they can see how it applies to their own everyday lives. Teachers and parents can help make connections between subject matter and real-life situations to spark children’s interest.

Enable questions and discovery

Children have a natural curiosity and ask many questions. It is important to encourage their questions and give them the opportunity to find answers for themselves. Through their own discoveries and research projects, children can develop a deep connection to scientific topics.

Use of technology

Children are often fascinated by technology. Using interactive learning tools, simulations, videos, and other digital resources can pique children’s interest and motivate them to engage more deeply with science content.

Incorporate stories and games

Children love stories and games. Teachers can incorporate science concepts into stories or games to pique children’s interest and make learning more fun.

Why is space so particularly inspiring to think about, and in what ways can it enrich the lesson?

Even though light pollution makes it increasingly difficult to observe stars today, the sight of a rich starry sky probably fascinates everyone. However, as a largely unreachable place, space also became the subject of many stories in which people could dream of somewhere else. When you look up at the night sky, you are looking at objects light years away from you. What is happening there? The distances and the openness of the universe alone leave a lot of room for human imagination in the truest sense of the word.

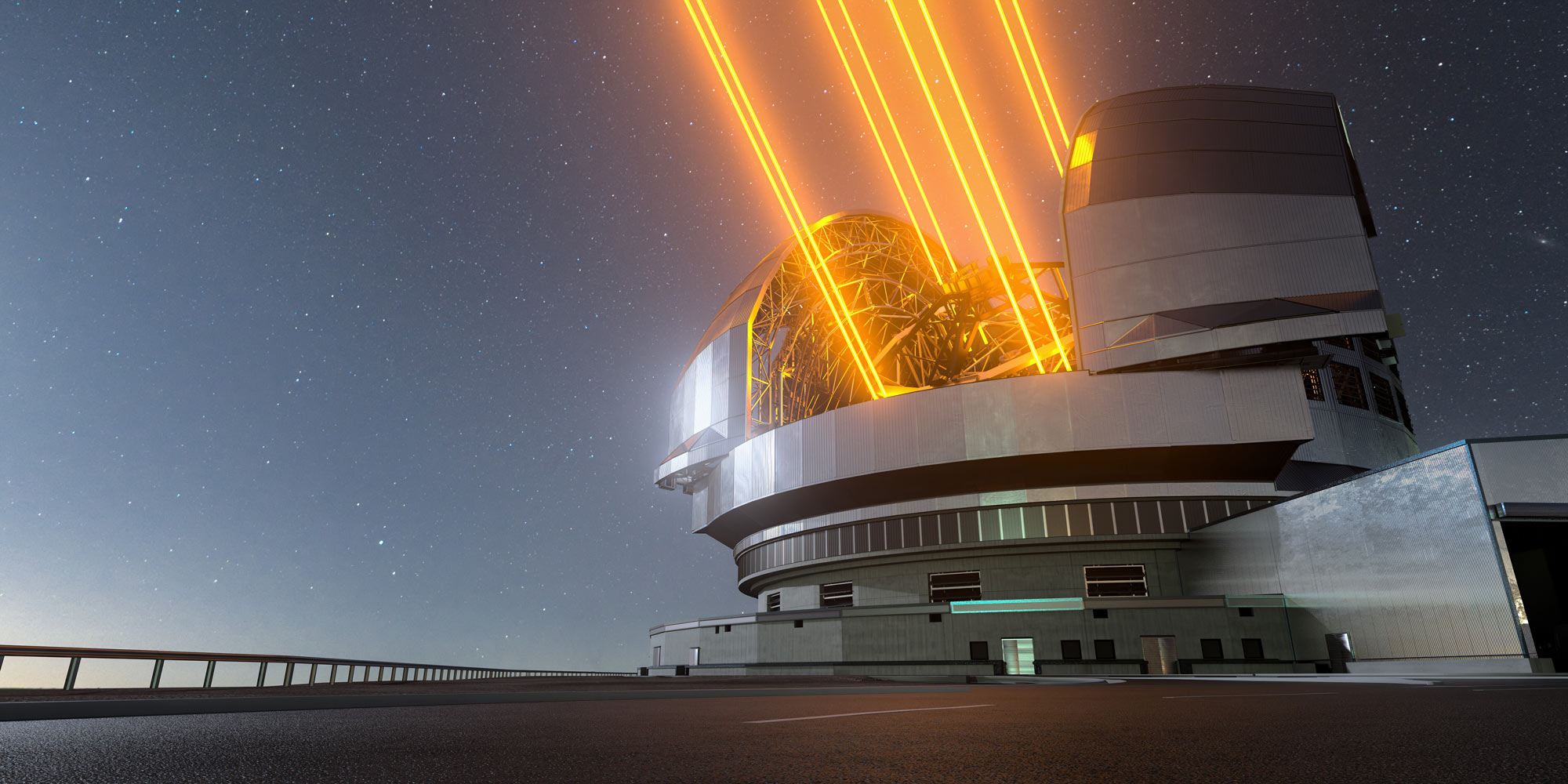

This dreaming was promoted quite decisively by the pictures, which are available to us today from our solar system or also from the depths of space. For the school lessons these pictures are naturally very valuable, because they unite science, aesthetics and dreams. Terms like “dark materia”, “black holes”, “supernova” have something mysterious about them and this stimulates the imagination, but also the thirst for knowledge.

A good introduction to astronomy would be a visit to a planetarium. In Austria, several planetariums are available for school visits and there are even mobile planetariums that come to schools. In principle, a visit to a public observatory would also be a good introduction to the subject, although the weather plays a not insignificant role here.

But participation in one of the numerous national or international projects or competitions that are announced year after year on the subject of astronomy and space travel for school classes could also encourage children to deal with the subject in depth and arouse interest.

What opportunities do teachers have to integrate this topic into the classroom?

With astrophysics and space travel, we are dealing with an application area of physics par excellence. This means that we can link these topics very well with other areas of the physics curriculum, such as optics, dynamics, thermodynamics, and so on. We need to take advantage of this opportunity.

At the same time, I would like to see more explicit mention of astrophysics and space travel in school curricula. However, I do not only see links to the various areas of physics. It is precisely through the fascination of space that we can also build bridges to the other natural sciences, to history, to philosophy and to religion. In this way, we can break through the widespread thinking in school subject categories. Placing human beings in this universe provides a framework for self-understanding and also promotes in young people a mindful view of the world in which they live.

All those who are themselves enthusiastic about the infinite depths of space and now feel like learning something new once again are invited to the “School and Space 2023” symposium at the Ars Electroncia Center on FR 2.6. The central theme this year: the James Webb Space Telescope. At this joint initiative of the IAU/NAEC Intiative, ESERO Austria and the Austrian Society for Astronomy & Astrophysics, students, educators and scientists will have the opportunity to exchange ideas. In addition to information on current research and citizen science projects, there will be exciting workshops, materials for the classroom and lectures, which we will broadcast via live stream. – Teach with space!

Dr. Thomas Lebzelter conducts research at the Institute of Astrophysics in Vienna on the topics of asymptotic giant branch stars, stellar abundances, stellar pulsation, mass loss of evolved stars, and near-infrared spectroscopy, and currently teaches physics at a high school in Lower Austria.