Von der Unsicherheit der Gegenwart bis zur Kraft der Kunst – im Gespräch mit Gerfried Stocker beleuchten wir das Thema des Ars Electronica Festival 2025.

Noch vor einem Jahr hätten die Wenigsten von uns gedacht, wie schnell sich die Welt ändern würde. Politische Gewissheiten bröckeln, klimatische Kipppunkte rücken näher, wirtschaftliche Modelle geraten unter Druck, technologische Entwicklungen überschlagen sich. Was eben noch als stabil galt, wirkt plötzlich fragil. Inmitten all dieser Umbrüche wächst das Gefühl von Unsicherheit – und mit ihm die Frage, wie wir mit dieser Situation umgehen. Denn wenn aus Sorge Überforderung wird, ist die Panik nicht mehr weit.

Aber was heißt das eigentlich – Panik? Und wie gehen wir damit um, wenn kollektive Ohnmacht und das Gefühl von Ausweglosigkeit immer stärker werden? Ist Panik ein lähmender Ausnahmezustand – oder vielleicht sogar ein Weckruf, der Kräfte mobilisieren kann? Was bedeutet es, in Zeiten des Kontrollverlusts Freiräume zu schaffen? Welche Rolle spielt Europa im globalen Machtspiel um Technologie, Wahrheit und Verantwortung? Und wie viel Handlungsspielraum bleibt uns wirklich?

“PANIC – yes/no” ist das Thema des Ars Electronica Festival 2025. Nicht, um die Panik auszurufen, oder umgekehrt vom Tisch zu wischen – sondern um sie ernst zu nehmen und zu reflektieren. Panik ist dabei kein Endpunkt oder Endzustand, sondern Ausgangspunkt für Auseinandersetzung und Veränderung. Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter der Ars Electronica, bringt es auf den Punkt: Es geht nicht darum, die Panik zu glorifizieren, sondern darum, hinzuhören. Denn manchmal ist Panik das deutlichste Signal dafür, dass Veränderung nicht bevorsteht und unausweichlich ist – sondern dass sie längst begonnen hat.

Das Thema des diesjährigen Festivals lautet “PANIC – yes/no” und stellt die Frage, wie wir mit Wandel und globalen Krisen umgehen wollen. Welche Rolle kann Kunst dabei spielen, den Blick nicht nur auf das Bedrohliche des Wandels zu richten, sondern auf das Potenzial, das in ihm steckt?

Gerfried Stocker: Alle die aber schon in einem dunklen Theatersaal gesessen, ein Konzert erlebt oder vor einem Bild gestanden haben, die sie plötzlich berührten, kennen diesen einzigartigen Freiraum, den die Kunst schafft. Ein Freiraum, der keine Flucht aus der Realität, sondern ein Innehalten in ihr ist. Kunst hält die Zeit an. Für einen Moment. Und in diesem Moment wird etwas möglich, das uns im Alltag so oft abhandenkommt: ein Wechsel der Perspektive.

Gerade in Zeiten wie diesen – in denen sich Krisen überlagern, Gewissheiten wanken und der Lärm der Welt ohrenbetäubend wird – kann Kunst zu einem unverzichtbaren Resonanzraum werden. Einer, der nicht vorgibt, Antworten zu haben, aber Fragen stellt, die uns berühren, verstören, bewegen. Die uns daran erinnern, dass Zukunft gestaltbar ist und nicht vorherbestimmt. Fragen, die uns wieder Orientierung geben.

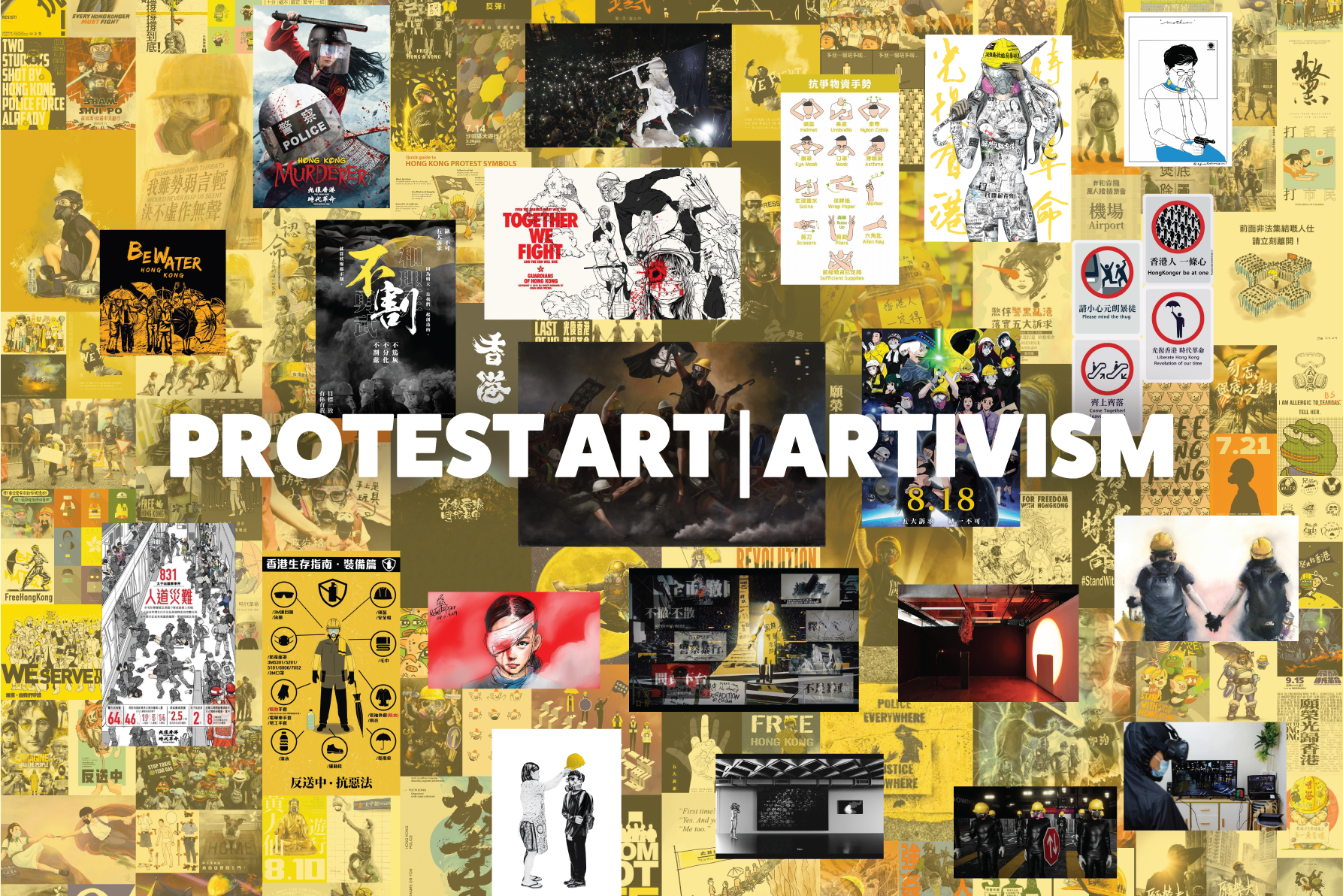

Ist das nicht paradox? Ausgerechnet die Kunst, die „nichts bringt“, die man nicht messen, nicht verwerten, nicht berechnen kann – sie ist es, die uns hilft, neu zu denken. Wir erleben das in der Medienkunst seit Jahren ganz unmittelbar: Die Grenzen zwischen Technologie, Gesellschaft, Politik und künstlerischem Ausdruck verschwimmen. Aus Kommentaren werden Handlungsanleitungen. Aus Reflexion wird Aktivismus. Aus Dystopie wird Diskurs. Kunst sagt nicht: „So muss es gehen.“, sie fragt: „Was wäre, wenn es anders ginge?“

Und ja – manchmal braucht es genau diese spekulative Kraft, um aus dem Tunnel der Ausweglosigkeit herauszufinden. Um über den Tellerrand hinauszudenken. Um die Vorstellung zuzulassen, dass nicht alles alternativlos ist. Denn nur was gedacht werden kann, kann auch gemacht werden. Deshalb ist Kunst in Zeiten der Enge kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Es ist so, wie Bob Dylan es vor 60 Jahren mit „The Times They Are a-Changin’“ auf den Punkt brachte: Wollen wir den Wandel nur aushalten oder wir ihn mitgestalten?

Bob Dylan nennt in seiner Biografie „Chronicles“ Donald Trump einen der letzten „individuellen Performer“ – Menschen, die sich ihre eigene Realität schaffen. Jüngst teilte Trump ein KI-generiertes Video zum Gazastreifen, das eine manipulierte Wirklichkeit zeigt. Ist diese Entwicklung ein Grund zur Panik?

Gerfried Stocker: Ja, absolut. Aber nicht so, wie wir es aus Filmen kennen – mit Schweißperlen, Sirenen und hysterischem Rennen durch die Straßen. Sondern eher diese stille, unterschwellige Panik, die sich langsam in unseren Alltag schleicht. Dieses Gefühl, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren, weil die Welt da draußen – oder vor allem der digitale Raum – plötzlich alles in Frage stellt, was wir für wahr gehalten haben.

Wenn Bob Dylan von den „letzten individuellen Performern“ spricht und Donald Trump in einem Atemzug mit Sokrates nennt, dann ist das natürlich provokant. Aber auch entlarvend. Weil es zeigt, wie sehr wir uns in einer Zeit bewegen, in der Realität etwas geworden ist, das sich inszenieren, produzieren, ja sogar trainieren lässt – mit Algorithmen, Daten und KI. Das KI-generierte Video zum Gazastreifen ist ein Beispiel dafür, wie bedrohlich das werden kann. Weil es nicht nur einfach Fiktion ist, sondern eine gezielte Verzerrung. Eine neue Form der Propaganda, die viel subtiler wirkt als ein Megafon – und viel schwerer zu durchschauen ist. Aber wie gehen wir damit um? Lassen wir uns davon lähmen?

Ich glaube, wir müssen aufpassen, nicht in die eigentliche Falle zu tappen: der künstlich erzeugten Panik. Denn eines darf man nicht vergessen – hinter jedem großen Schreckgespenst steht jemand, der davon profitiert. Wenn Elon Musk oder Sam Altman vor den existentiellen Gefahren von KI warnen und gleichzeitig Milliarden in ihre eigenen KI-Projekte stecken, dann ist das kein Altruismus, sondern eine kluge Marktstrategie. Und trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – müssen wir wachsam bleiben. Nicht panisch, sondern wachsam. Denn die große Gefahr liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in der Erosion unseres gemeinsamen Verständnisses von Wirklichkeit. Wenn plötzlich alle alles behaupten können – und die abenteuerlichsten Behauptung das meiste Echo bekommen – dann wird es schwer, Orientierung zu finden.

Was wir brauchen, ist kein Alarmismus, sondern ein kritisches Bewusstsein. Eine Art digitales Immunsystem.

Könnte der europäische Weg – etwa mit dem AI Act – helfen, ein digitales Immunsystem aufzubauen und eine Antwort auf die Machtfrage digitaler Technologien sein?

Gerfried Stocker: Ich denke, es ist die beste – vielleicht sogar die einzige – Antwort, die wir derzeit haben. Auch wenn sie alles andere als perfekt ist. Man darf sich da nichts vormachen: In einer Welt, in der politische Entscheidungen wie Kugeln einschlagen – und das meine ich fast wörtlich, wenn man etwa an das denkt, was Trump aus Sprache, aus Wahrheit gemacht hat – klingen Worte wie „Regulierung“ oder „Gesetzesvorschlag“ erstmal ziemlich kraftlos. Was hilft die beste Strategie, wenn der nächste einfach mit der Faust auf den Tisch haut – oder schlimmer noch: auf den Auslöser drückt?

Aber genau deshalb braucht es diesen europäischen Weg. Einen Weg, der nicht auf Lautstärke, sondern auf Werte, Regeln, Transparenz und Verlässlichkeit setzt. Der AI Act ist kein Allheilmittel – aber er ist ein Anfang. Eine politische Geste, die sagt: Wir können anders. Und wir wollen anders. Wir vergessen leicht, dass Europa ein sehr mächtiger Wirtschaftsraum ist. Und dass in einer globalen, vernetzten Ökonomie eines zählt: Vertrauen. Ohne Vertrauen funktioniert nichts. Kein Onlinekauf, kein digitales Gesundheitssystem, keine KI-Anwendung, die tief in unseren Alltag eingreift.

Und dieses Vertrauen wächst nicht aus naiver Hoffnung, sondern aus klaren Regeln. Aus dem Wissen: Wenn jemand aus der Spur läuft, gibt’s Konsequenzen. Wie im Straßenverkehr – da funktioniert das System, weil alle wissen: Wer bei Rot fährt, verliert den Führerschein. Es sind Konventionen und unser Vertrauen in und auf sie, worauf Europa aufbauen kann. Und muss. Denn im globalen KI-Wettlauf werden wir nie die sein, die die meisten Daten sammeln oder die schnellsten Systeme bauen. Aber wir können diejenigen sein, die zeigen, wie man es gut macht. Wie man mit Daten so umgeht, dass dabei nicht nur Innovation, sondern auch Verantwortung entsteht. Wie man KI einbettet in ethische Rahmenbedingungen, in demokratische Prozesse, in soziale Gerechtigkeit.

Das klingt jetzt vielleicht sehr idealistisch, ist aber durchaus realistisch. Denn am Ende entscheiden die Menschen – die Nutzer*innen, die Wähler*innen, die Konsument*innen –, wem sie ihr Vertrauen schenken. Und wenn wir es schaffen, Produkte zu entwickeln, die nicht nur funktionieren, sondern auch nachvollziehbar, fair und transparent sind, dann ist das kein Nachteil. Dann ist das unser Wettbewerbsvorteil.

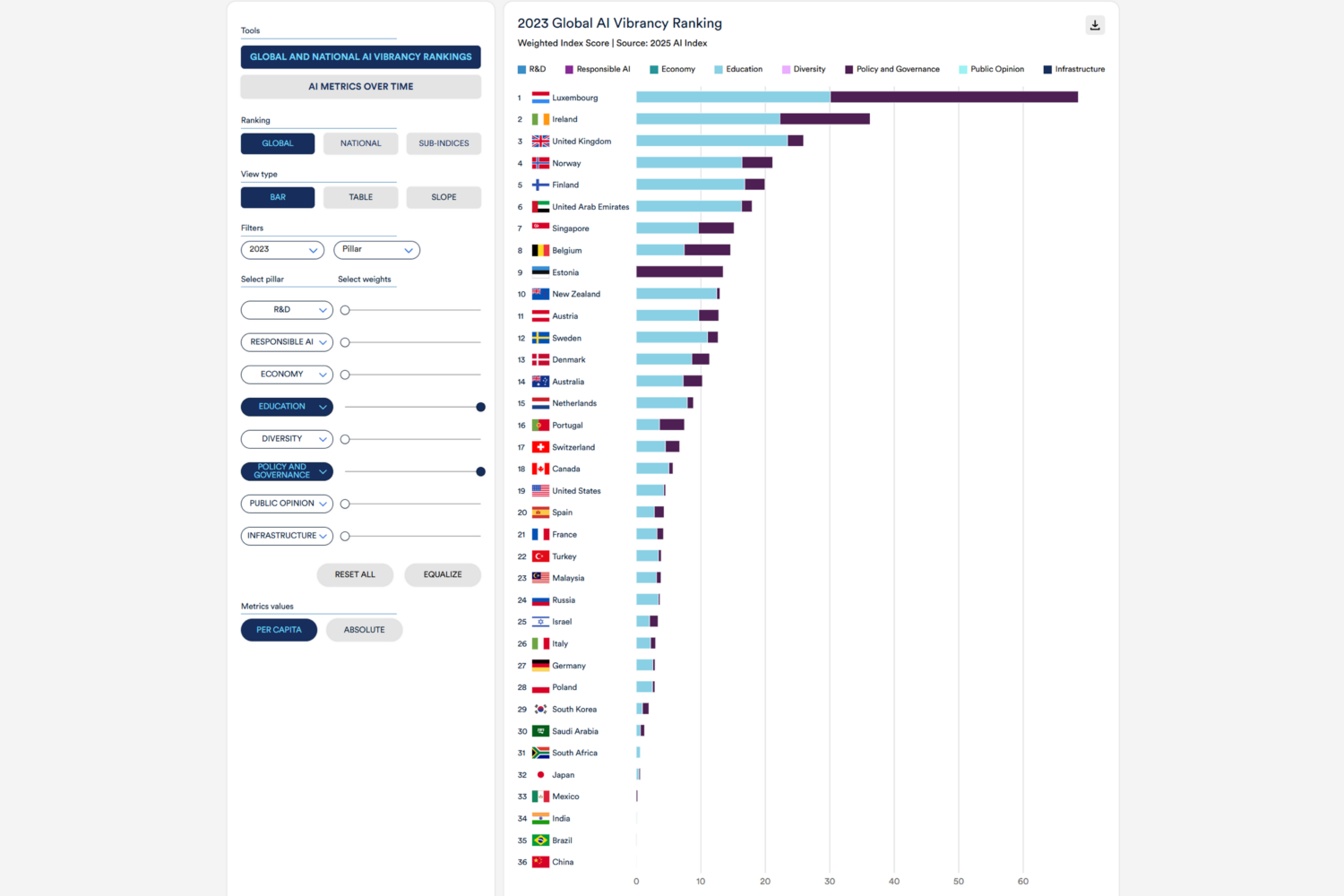

Ist der europäische Ansatz – also sichere, datenschutzkonforme KI – außerhalb Europas überhaupt gefragt? Besonders im östlichen Raum? Oder handelt es sich dabei um ein typisch westliches Verständnis von Technologie und Gesellschaft?

Gerfried Stocker: Wir in Europa ticken nun mal anders. Der hohe Stellenwert individueller Freiheit, die Betonung von Datenschutz, das Bekenntnis zum Gemeinwohl – das sind keine leeren Floskeln, sondern tief verwurzelte Haltungen. Und klar: In China oder auch in Teilen der USA sind die Prioritäten andere. Dort ist es historisch gewachsen, dass der Staat – oder die großen Konzerne – tiefer in den persönlichen Datenraum der Menschen eingreifen dürfen. In Europa hingegen haben wir gelernt, dass Vertrauen nicht durch Kontrolle entsteht, sondern durch Transparenz, Regeln und Verantwortung.

Jetzt kann man sagen: Schön und gut, aber interessiert das irgendjemanden außerhalb der EU? Verkaufen wir damit KI-Systeme nach Peking oder Washington? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch nicht der Punkt. Die eigentliche Frage lautet doch: Wollen wir als Europa Mitläufer*in sein – oder Gestalter*in? Wollen wir aufholen – oder vorangehen? Ich glaube fest daran, dass wir mit unserem Zugang eine riesige Chance haben, global Maßstäbe zu setzen. Nicht, weil wir die lautesten oder schnellsten sind, sondern weil wir zeigen können, wie es auch anders geht. Wie Technologie mit Ethik, Innovation mit Verantwortung, Fortschritt mit Augenmaß verbunden werden kann.

Wir unterschätzen oft unsere eigene Stärke. Wenn wir Europa als Ganzes betrachten, sehen wir plötzlich einen Raum mit großer Gestaltungskraft. Das gilt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und technologisch. Unsere Stärke liegt nicht im Volumen der Daten, sondern in der Fähigkeit, sie sinnvoll und verantwortungsvoll zu nutzen. Wir entwickeln nicht einfach KI – wir integrieren sie klug in Strukturen, die auf Vertrauen setzen.

Denn eines ist klar: KI ist kein Produkt von der Stange. Sie ist ein Prozess, eine Herausforderung, die Sorgfalt und Verantwortung verlangt. Wer schon einmal ein komplexes IT-System eingeführt hat, weiß: Es braucht mehr als Technik. Es braucht Haltung.

Wir haben jetzt bereits viel über das „Yes“ der Panik gesprochen – über ihre Profiteure und unsere Ängste. Doch im Festivaltitel steht auch ein „No“. Was bedeutet dieses „Nein“ für dich – und was fällt darunter?

Gerfried Stocker: Das „No“ im Festivaltitel ist weit mehr als ein einfaches Nein. Es ist ein Innehalten – ein Moment der Klarheit mitten im Lärm, ein gedankliches Haltesignal im Strom der Überforderung. Denn wenn man ehrlich ist: Angesichts all dessen, was uns umgibt – Klimakollaps, Kriege, KI-Überforderung, gesellschaftliche Spaltung – wäre kollektive Panik doch längst logisch. Aber sie bleibt aus. Keine Massenflucht, keine Hysterie. Stattdessen: erstaunliche Stille.

Und genau dort beginnt das „No“. Es zeigt uns nicht nur, wie sehr wir schon im Ausnahmezustand leben – sondern auch, wie sehr wir ihn stillschweigend akzeptieren. Diese Ruhe ist kein Zeichen von Gelassenheit, sondern ein Ausdruck der Überforderung. Wir spüren, dass etwas kippt, aber wir stehen wie festgenagelt. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Orientierungslosigkeit.

Doch dieses „No“ ist kein Rückzug. Es verweigert sich nicht der Realität – es widerspricht ihr. Es sagt: So kann es nicht weitergehen. Es erinnert uns an all die beinahe übersehenen Wendepunkte der letzten Jahre – an die politischen, ökologischen und gesellschaftlichen Kipppunkte, die wir fast überschritten hätten. Und fragt: Warum haben wir nicht schneller, nicht lauter reagiert? Wann haben wir verlernt, aufzustehen?

Aber gerade in dieser Frage liegt die Kraft. Das „No“ ist nicht das Ende, sondern der Anfang von Haltung. Es ist keine Resignation, sondern Entschlossenheit. Es ist eine Einladung, nicht in Panik zu verfallen – sondern handlungsfähig zu bleiben. Nicht zu sagen: „Das lässt sich nicht ändern“, sondern: „Wir können etwas tun.“

Und vielleicht, ja vielleicht, beginnt sich gerade etwas zu bewegen. Nicht laut, nicht spektakulär – aber spürbar. In der Kunst, im Denken, in kleinen politischen Verschiebungen. Das „No“ ist kein Abbruch. Es ist eine Zäsur. Eine klare Absage an Gleichgültigkeit – und gleichzeitig der Raum, in dem neue Wege sichtbar werden.

Ist das Festivalthema als Aufruf zur kollektiven Panik gemeint, um einen Impuls für Veränderung und Handeln zu geben?

Gerfried Stocker: Ein Aufruf zur kollektiven Panik? Nein – zumindest nicht so, wie man es sich auf den ersten Blick vorstellt. Ich wünsche mir keine Gesellschaft, die in Hysterie ausbricht, sich nur im Kreis dreht oder in die Ecke zurückzieht. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die hinschaut. Die spürt. Die nicht länger so tut, als wäre das alles nur ein vorübergehender Sturm, den man hoffentlich aussitzen kann.

Was ich meine, ist: Vielleicht brauchen wir Panik als Signal. Als einen körperlich und emotional spürbaren Moment, der uns zeigt: Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem es nicht mehr reicht, nur zuzusehen. Denn ganz ehrlich: Was muss eigentlich noch passieren, damit wir aufwachen? Reichen Kriege, brennende Wälder, kippende Demokratien und ein Planet, der uns täglich seine Erschöpfung zeigt, noch nicht aus? Wir sind unheimlich gut darin geworden, uns mit den Dingen zu arrangieren. Mit der Klimakrise. Mit digitaler Überwachung. Mit wachsender Ungleichheit. Und das ist sehr menschlich – aber es ist gefährlich.

Deshalb ist das Festivalthema für mich kein Schrei „Lauft!“, sondern ein Ruf „Schaut hin!“. Es ist die Einladung, sich der eigenen Unruhe zu stellen. Denn genau daraus kann Handlung entstehen. Kein Aktionismus, kein blinder Protest – sondern das bewusste, selbstbestimmte Erkennen: Wir stehen an einem Punkt, an dem es ein „Weiter so“ nicht mehr gibt.

Was wir beim Festival versuchen – und ich glaube, das spürt man heuer stärker denn je – ist das ehrliche Ringen um ein Verstehen. Sehr vieles ist unklar. Für sehr vieles haben wir noch keine Lösung. Aber wir müssen beginnen, die richtigen Fragen zu stellen – auch wenn sie unbequem sind.

War dir beim letztjährigen Festivalthema „Hope“ schon bewusst, dass wir ein Jahr später bei „Panik“ landen würden?

Gerfried Stocker: Nein, wenn ich geahnt hätte, dass wir ein Jahr später bei „Panik“ landen, hätte ich „Hope“ niemals vorgeschlagen. Ich hätte es nicht gekonnt – aus Respekt vor der Hoffnung selbst. Denn damals war sie echt. Keine naive, rosarote Hoffnung, sondern eine, die wir uns hart erarbeiten müssen. Eine Hoffnung im Bewusstsein der Krisen – aber auch im Vertrauen darauf, dass Wandel möglich ist, dass wir etwas bewegen können, wenn wir es wirklich wollen. Ich erinnere mich noch gut an dieses Gefühl im Team: Wir wollten Mut machen. Hoffnung als Haltung, nicht als Illusion.

Und ja – es gab bereits auch im vergangenen Jahr natürlich genug Anlass zur Sorge. Weder die Klimakrise war neu, noch waren die gesellschaftlichen Spannungen überraschend. Aber da war auch Bewegung: mehr Bewusstsein, mehr Aktivismus, mehr politische und technologische Aufbrüche. Es schien, als könnte etwas kippen – im besten Sinne. Was wir heute erleben, ist auch ein Kippen. Aber in die andere Richtung. Der Ton ist rauer geworden, die Sprache aggressiver, die Spielräume enger. Und die Rückkehr Trumps ist ja nur ein Symbol – ein greller, lauter, erschreckender Marker. Die eigentliche Erschütterung geht tiefer. Sie zieht sich durch Institutionen, durch globale Allianzen, durch unsere Art zu kommunizieren, zu wirtschaften, zu leben.

Die Hoffnung bezog sich ja auch stark auf den Klimawandel, oder?

Gerfried Stocker: Ja, absolut. Die Hoffnung war wesentlich mit dem Klimawandel verknüpft. Und zwar nicht, weil wir die Krise unterschätzt hätten – ganz im Gegenteil. Wir wussten wie dramatisch die Lage ist und dass es um nichts weniger geht als darum, „die Kurve zu kriegen“. Dass viele dieser Kipppunkte vielleicht schon überschritten sind. Aber trotzdem war da dieses Gefühl: Es bewegt sich was.

Und dann kam Trump zurück. Oder besser: Die Drohung seiner Rückkehr. Und sofort war klar, was das bedeutet. Dass die Klimapolitik wieder zur Geisel einer Ideologie wird. Dass Umweltstandards geopfert werden – für Kohle, Öl, kurzfristige Wirtschaftsinteressen. Gleichzeitig wird in Europa aus dem „Green Deal“ plötzlich der „Clean Deal“ – und statt um Dekarbonisierung geht es um Aufrüstung.

Wird das Festivalthema in den künstlerischen Projekten aufgegriffen? Gibt es dazu schon konkrete Ansätze oder Richtungen?

Gerfried Stocker: Die künstlerischen Projekte des Festivals erwachsen aus einem lebendigen Netzwerk – aus Gesprächen, gemeinsamen Erfahrungen und einem konstanten Austausch mit Künstler*innen weltweit. Oft wirkt es, als fände sich das Thema von selbst. Weil es in der Luft liegt. Weil Menschen an völlig unterschiedlichen Orten ähnliche Dinge spüren.

Und das, was derzeit spürbar ist, sind Erschöpfung, Frustration und Ohnmacht. Aber eben auch der Wunsch nach Handlung, nach einem „Trotzdem“. Die Fragen, die sich daraus ergeben, sind existenziell: Wie wollen wir leben? Wie weiterarbeiten? Und: Ist freie Kunst überhaupt noch möglich – angesichts zunehmend politisch aufgeladener Kulturdebatten und ökonomischen Drucks?

Diese Spannungen spiegeln sich in den Arbeiten wider. Manche Künstler*innen reagieren direkt – mit klaren, aktivistischen Positionen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Arbeit “Pollinator Pathmaker” von Alexandra Daisy Ginsberg oder die Initiative S+T+ARTS Afropean Intelligence. Andere schaffen poetische Gegenräume, lassen Stille sprechen oder denken neue Zukünfte an. Beides ist wichtig. Denn Kunst muss nicht lösen – sie darf stören. Sie stellt Fragen, wo andere schweigen. Sie schafft Freiräume, wo Systeme schließen. Und sie hält Widersprüche aus, ohne sie sofort glätten zu müssen.

Ein besonderes Beispiel ist die Oper “Der Kaiser von Atlantis”, die im Rahmen der großen Konzertnacht in der Gleishalle der POSTCITY aufgeführt wird. Entstanden unter unvorstellbaren Bedingungen im Ghetto Theresienstadt, zeigt sie eindrücklich: Kunst verschwindet im Angesicht von Repression nicht – im Gegenteil, sie wird kraftvoller, berührender, schlicht notwendig.

Mehr zum Ars Electronica Festival 2025, das vom 3. bis 7. September in der POSTCITY Linz und zahlreichen Locations in der ganzen Stadt stattfinden wird, findest du hier.

Gerfried Stocker

Gerfried Stocker ist Medienkünstler und Ingenieur der Nachrichtentechnik. Seit 1995 ist Gerfried Stocker künstlerischer Leiter und Geschäftsführer von Ars Electronica. Mit einem kleinen Team von Künstler*innen und Techniker*innen entwickelte er 1995/96 die Ausstellungsstrategien des Ars Electronica Center und betrieb den Aufbau einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dem Ars Electronica Futurelab. Unter seiner Führung erfolgte ab 2004 der Aufbau des Programms für internationale Ars Electronica Ausstellungen, ab 2005 die Planung und inhaltliche Neupositionierung für das 2009 baulich erweiterte Ars Electronica Center, ab 2015 die Expansion des Ars Electronica Festival und im Jahr 2019 die großangelegte thematische und innenarchitektonische Neugestaltung des Ars Electronica Center. Stocker berät zahlreiche Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Kreativität und Innovationsmanagement, ist Gastredner auf internationalen Konferenzen und Universitäten. 2019 erhielt er ein Ehrendoktorat der Aalto University, Finnland.