Inmitten globaler Krisen und radikaler Umbrüche fragt das Ars Electronica Festival, welche Rolle Kunst spielen kann – als Impulsgeberin für neue Perspektiven, als Raum für Reflexion und als Motor für eine gemeinsam gestaltete Zukunft.

„Wenn wir die Welt um uns herum nicht mehr verstehen, wenn sich die Dinge schneller verändern, als wir sie begreifen können, neigen wir Menschen offenbar dazu, irrational zu handeln – wir achten mehr darauf, wie laut eine Stimme ist, als darauf, was sie sagt, und glauben lieber das, was wir hören wollen, als das, was tatsächlich wahr ist. Wir befinden uns zurück in Platons Höhle und verehren die Deuter*innen der Schatten.“

Mit diesen Worten eröffnet Gerfried Stocker sein kuratorisches Statement zur Ars Electronica 2025.

Davon ausgehend werfen wir nun einen Blick auf die zentralen Themenstränge des diesjährigen Festivals für Kunst, Technologie und Gesellschaft. Zunächst skizzieren wir die tiefgreifenden Umbrüche in Politik, Technologie und Klima – und die Unsicherheit, die sie in uns auslösen. Gleich danach widmen wir uns der Frage, welche Rolle die Kunst in solch einer Zeit des radikalen Wandels spielen kann. Wenig überraschend ist dies die zentrale Fragestellung des diesjährigen Ars Electronica Festival. Darauf folgen Kapitel zu Demokratie, digitaler Souveränität, Green Deal sowie Bildung, die im Rahmen des Festivals mit vielfältigen Programmen reflektiert und diskutiert werden.

Dieser Text ist Teil einer Serie, die in den kommenden Wochen und Monaten immer detailliertere Einblicke in das Programm der Ars Electronica 2025 eröffnen wird.

Wo wir stehen

“Status quo, you know, is Latin for ‚the mess we’re in‘.”

Ronald Reagan

Nichts ist geblieben von Francis Fukuyamas 1989 prognostiziertem „Ende der Geschichte“. Stattdessen scheint sich das Anthropozän zu einem Desaster zu entwickeln. Ob Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder Umwelt – alles ist in der Krise. Dinge, die wir als selbstverständlich erachteten – etwa das Bekenntnis zum transatlantischen Bündnis, das Pariser Klimaabkommen oder die liberale Demokratie selbst – werden in Frage gestellt.

2025 werden Xi Jinping und China in mehr als 100 Ländern positiver gesehen als Donald Trump und die Vereinigten Staaten, so eine Umfrage des Democracy Perception Index. Die Welt scheint einen Kipppunkt erreicht zu haben –aber ist es ein Umbruch, ein Zusammenbruch oder vielleicht sogar ein Aufbruch? Donald Trump hat die von Franklin D. Roosevelt begründete und auf internationale Kooperation ausgerichtete Außenpolitik der USA beendet und durch seine „America First“-Agenda ersetzt. Gleichzeitig greift er die liberale Demokratie und ihre Institutionen frontal an. Aber auch in vielen europäischen Ländern florieren radikale Kräfte – in Ungarn, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Portugal und Polen wird immer offener gefordert, das System zu zerstören, internationale Bündnisse zu schwächen oder gar aufzulösen. Währenddessen streben autoritäre Staaten wie China, Russland, Nordkorea und Iran nach einer multipolaren Weltordnung, die ihnen eigene Einflusszonen sichern soll. Politik, die sich am „Recht statt an der Macht“ orientiert, scheint wieder einer Haltung zu weichen, die schon Thukydides in seiner „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ beschrieb: „Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen erleiden, was sie müssen.“

Der technologische Fortschritt entfaltet sich in atemberaubendem Tempo. Immer öfter finden wir uns hin und her gerissen zwischen utopischen und dystopischen Visionen einer Welt, die auf intelligenten Maschinen gründet. Und mit „wir“ sind nicht nur Laien gemeint. Während „AI-Accelerationists“ wie Sam Altman, CEO von OpenAI, von einem neuen „Zeitalter der Intelligenz“ schwärmen, warnt die „AI-Safety-Community“ – KI-Forscher wie Eliezer Yudkowsky oder Daniel Kokotajlo – davor, dass KI das Ende der Menschheit einläuten könnte. Andere, wie der führende Computer Scientist Ilya Sutskever, scheinen „Boomer“ und „Doomer“ gleichzeitig zu sein, während Expert*innen wie die Wissenschaftlerin und Autorin Kate Crawford sich für „AI-Ethics“ aussprechen und fordern, nicht hypothetische Gefahren in einer fernen Zukunft zu thematisieren, sondern sich auf die negativen Folgen von KI hier und heute zu konzentrieren: die Ausbeutung von Menschen, den Missbrauch von Daten und negative Folgen für die Umwelt.

Tatsache ist, dass die akademische Welt derzeit bloß eine Nebenrolle in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz spielt. Das Feld wird heute von wenigen, mächtigen Tech-Konzernen dominiert, die sich ein gnadenloses Wettrennen liefern. Um dieses Rennen zu gewinnen, werden beispiellose Mengen an Kapital, Daten, Rechenleistung und menschliche Expertise eingesetzt – und jede Art der Regulierung mit allen Mitteln verhindert. In solch einem Klima werden gesellschaftliche Interessen hintangestellt. Es geht nicht darum, was der Allgemeinheit nützt, sondern mit „Everything Apps“ Millionen Nutzer*innen zu binden, Milliarden an Umsatz zu generieren und weiteres Wachstum zu sichern, wie Journalist Matteo Wang schreibt. Statt nützlicher Werkzeuge, die unser Leben sinnvoll unterstützen, droht uns eine Flut von Bots, die uns nach dem Mund reden, beim Shopping assistieren und bei all dem immer noch mehr Informationen über uns sammeln. Längst sind es nicht mehr wir, die die technologischen Megasysteme unserer Welt kontrollieren, sondern umgekehrt: diese Systeme kontrollieren uns. Weil die Macht der Tech-Industrie damit immer weiterwächst, sieht die Journalistin und Autorin Karen Hao ein neues Imperium entstehen, das weltweit Menschen ausbeutet und Ressourcen extrahiert – alles unter dem Deckmantel einer „zivilisierenden Mission“, die Fortschritt und Moderne bringen würde.

Der Klimawandel beschleunigt sich – und führt zu immer heftigeren Stürmen, Überschwemmungen und Dürren. Diese Extremereignisse zerstören Lebensgrundlagen, schüren Konflikte und treiben Menschen in die Flucht. Zwar haben wir große Fortschritte in Sachen grüner Energie erzielt, doch reicht das Tempo bei weitem nicht aus. Blicken wir in die Zukunft, verdüstern sich unsere Aussichten auf Erfolg: Der Aufstieg politischer Kräfte, die den Klimawandel leugnen, lässt befürchten, dass wir das Zeitfenster nicht nutzen, in dem wir die Krise noch abmildern können.

Unsere Welt verändert sich in nie dagewesenem Tempo. Sie wird unübersichtlicher und instabiler. Unsere Zukunft scheint ungewisser denn je. Umso wichtiger ist deshalb ein Festival wie die Ars Electronica, das den Status Quo zum Ausgangspunkt nimmt und fragt, wie Kunst und Kultur dazu beitragen können, die Dinge zum Besseren zu wenden.

Leben im Zustand der Ungewissheit

“We may be living through times of unprecedented change, but in uncertainty lies the power to influence the future. Now is not the time to despair, but to act.”

Rebecca Solnit in The Guardian

Wir mögen die Ungewissheit nicht. Aus gutem Grund. „Wir fürchten und vermeiden Ungewissheit, weil wir – im Sinne des Überlebens – Antworten brauchen und wollen“, sagt Journalistin und Autorin Maggie Jackson. „Wir müssen Probleme lösen; wissen, was wir essen und was wir tun sollen. Deshalb haben wir im Laufe der Evolution eine Stressreaktion entwickelt, wenn wir mit etwas Neuem, Unerwartetem, Unklarem oder Mehrdeutigem konfrontiert werden – Körper und Gehirn schalten sofort in den Alarmmodus.“

Die Evolution hat unser Gehirn zur perfekten Vorhersagemaschine gemacht. Es hilft uns nicht nur, die Welt um uns zu verstehen, sondern auch ständig vorauszudenken, wie sich die Dinge entwickeln könnten und wie wir darauf reagieren sollten. Alles, was wir denken und tun, zielt darauf ab, das Chaos zu bekämpfen und Ordnung zu schaffen.

Damit unsere Vorhersagen nicht nur im Moment funktionieren, sondern auch über längere Zeiträume hinweg, haben wir begonnen, unsere Umwelt zu beobachten, Daten zu sammeln und Muster zu erkennen. Ob als Nomaden oder sesshafte Landwirt*innen – das Wissen um künftige Entwicklungen und Ereignisse war immer ein entscheidender Vorteil, oft sogar überlebenswichtig. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Doch so sehr wir danach streben, die Ungewissheit zu minimieren – die Welt und unser Leben sind von permanentem Wandel geprägt. Der Erfolg unserer Spezies beruht daher nicht nur auf unserer Fähigkeit, Unsicherheit zu reduzieren, sondern auch darauf, dass wir uns anpassen, Neues entdecken und Lösungen entwickeln können. „Die Ungewissheit des Moments – die Erkenntnis, dass man an eine Grenze des eigenen Wissens gelangt ist – löst eine Reihe neuronaler Prozesse aus: Die Aufmerksamkeit weitet sich, das Gehirn wird offener für neue Informationen, das Arbeitsgedächtnis wird gestärkt“, sagt Maggie Jackson. Oder wie es der Psychologe Joseph Cable ausdrückt: Das ist der Moment, in dem das Gehirn sich selbst sagt: Hier gibt es etwas zu lernen.

Warum aber fällt es uns aktuell so schwer, uns weiterzuentwickeln und die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Vielleicht liegt es daran, dass es über weite Strecken der Menschheitsgeschichte kaum nötig war, langfristig zu denken. Bedrohungen waren meist unmittelbar, weshalb unser Überleben von schnellen, kurzfristigen Reaktionen abhing. Die Risiken unserer Zeit sind anderer Natur. „Wir leben nicht mehr in einer Welt klarer, lokaler Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, und die größten Bedrohungen für unsere Zivilisation entfalten sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg“, schreiben Ella Saltmarshe und Beatrice Pembroke, Gründerinnen des Long Term Project.

Je länger wir in der Unübersichtlichkeit und Unsicherheit eines umfassenden politischen, sozialen und technologischen Wandels feststecken, desto mehr schwindet allerdings unser Vertrauen in unsere Institutionen und Systeme, tragfähige Lösungen zu entwickeln. Das wiederum erzeugt kollektiven Stress, der uns anfällig für starre Denkmuster und ideologische Vereinfachungen macht. In solch einer polarisierten Gesellschaft wird es nahezu unmöglich, zufriedenstellende Kompromisse zu finden.

Anstatt uns an überholten Konzepten festzuklammern, sollten wir deshalb lernen, die Ungewissheit anzunehmen und nach neuen Lösungen suchen, sagt Maggie Jackson. Sie verweist auf Studien, die zeigen, dass mit Kreativität und Neugier auch die Fähigkeit einhergeht, den Stress der Ungewissheit auszuhalten. Ungewissheit ist nämlich nicht nur Bedrohung. Sie ist zugleich Quelle unserer größten Hoffnungen, weil sie bedeutet, dass die Zukunft noch nicht geschrieben ist. Ungewissheit eröffnet Möglichkeiten.

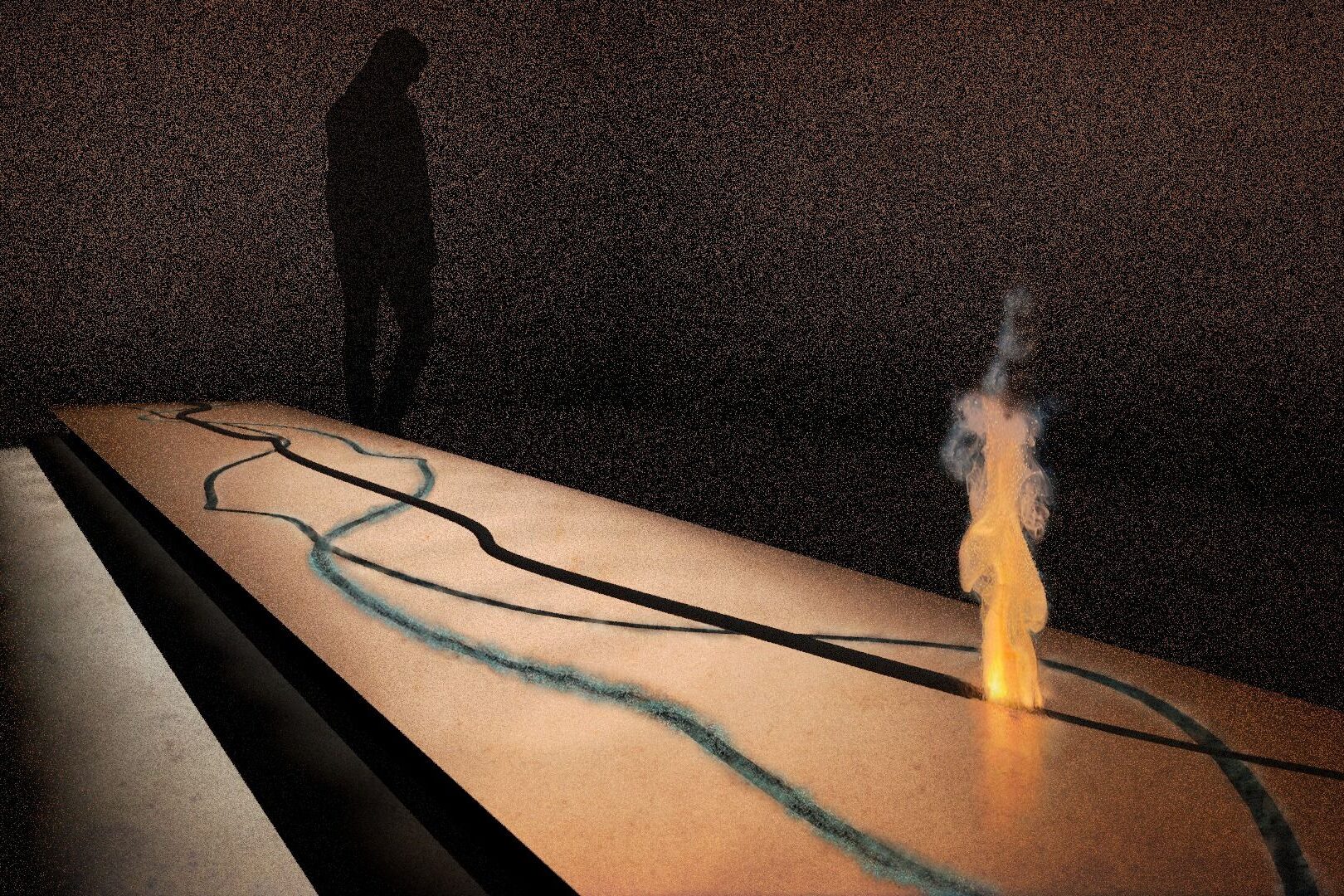

Künstlerisches Schaffen und Wirkung in Zeiten des radikalen Wandels

“Giving people access to data most often leaves them feeling overwhelmed and disconnected, not empowered and poised for action. This is where art can make a difference. Art does not show people what to do, yet engaging with a good work of art can connect you to your senses, body, and mind. It can make the world felt. And this felt feeling may spur thinking, engagement, and even action.”

Olafur Eliasson in der Huffpost

Anstatt die Dinge so zu handhaben, wie sie schon immer gehandhabt wurden, begreifen die meisten Künstler*innen Ungewissheit als ihre größte Stärke. Sie akzeptieren das Chaos der Welt nicht nur, sie feiern und umarmen es. Künstler*innen rechnen damit, dass die besten Pläne und überzeugendsten Visionen sich nicht so entfalten, wie erwartet. Sie suchen bewusst nach dem Unerwarteten – und machen neue Entdeckungen.

„Es ist nicht so, dass der Ball einer Idee […] automatisch dazu bestimmt ist, sich in die Richtung zu bewegen, die von der Person vorgezeichnet wurde, die ihn zuerst geworfen hat. Das Abfangen der Idee – und die Wendung, die ihr gegeben werden kann, sobald sie beim Durchqueren der Welt zwischen unseren Festplatten eingefangen wird – kann ihre Flugrichtung grundlegend verändern. Dinge können lange hin und her fliegen oder Spins und Geschwindigkeiten aufnehmen, die sie in völlig unerwartete Umlaufbahnen bringen“, schreiben Monica Narula, Jeebesh Bagchi und Shuddhabrata Sengupta vom Raqs Media Collective über ihre künstlerische Praxis.

Das bedeutet nicht, dass gute Pläne oder klare Ziele unnötig wären. Wir sollten sie aber nicht zu Dogmen machen – vor allem dann nicht, wenn sich die Welt um uns so schnell verändert. Es braucht Mut und Offenheit, um neue Erkenntnisse zuzulassen, die unser Denken infrage stellen und unsere Ziele verändern können.

Natürlich ist es unsinnig, hier von „den Künstler*innen“ zu sprechen, so als würden sie alle die gleichen Methoden einsetzen oder die gleichen Denkweisen pflegen. Genau das ist aber der Punkt: Die Vielfalt ihrer Perspektiven und Zugänge ist essenziell für eine lebendige, pluralistische und innovative Gesellschaft – ihre scharfen Analysen ebenso wie ihre romantischen Gesten, ihre konkreten Vorschläge wie ihre wilden Spekulationen. Künstler*innen schaffen Räume und Momente, in denen wir uns von Zwängen und Dogmen befreien und die Welt neu sehen können. Sie versetzen uns in die Lage, Ideen emotional und körperlich zu erfahren und unsere Gedanken schweifen zu lassen.

Romane und Gedichte, Gemälde und Fotografien, Lieder und Filme – sie alle prägen unser kollektives Gedächtnis der Vergangenheit, unser Erleben der Gegenwart und unsere Hoffnungen für die Zukunft. Kunst stellt die „Monopolisierung möglicher Realitäten“ infrage, wie es der Autor, Journalist, Kulturphilosoph und Lehrer Mark Fisher formulierte. Und es ist die Kultur, der die Politik folgt.

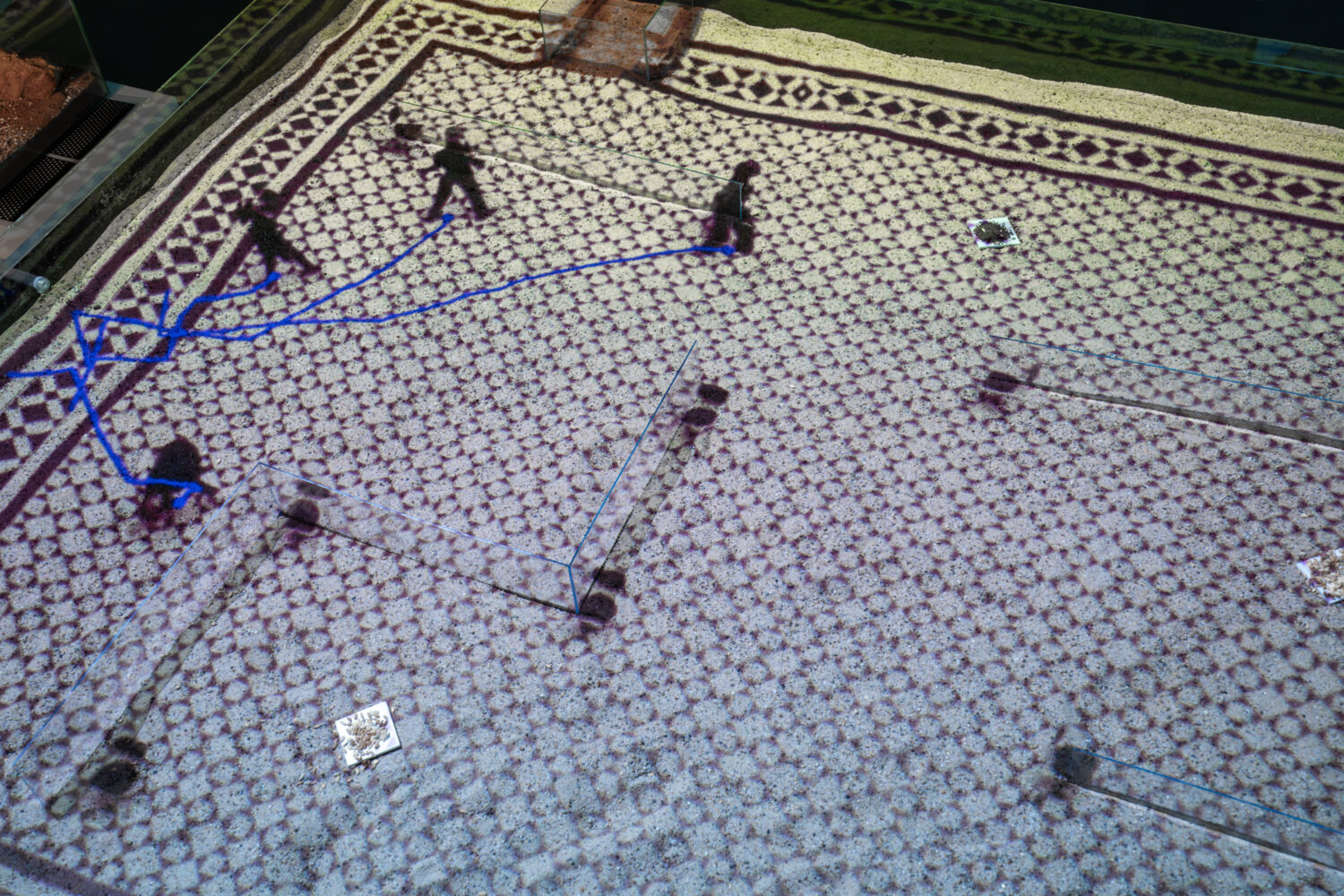

Als wichtigste Ausstellung jedes Ars Electronica Festival bündelt die Prix Ars Electronica Ausstellung herausragende künstlerischen Arbeiten, die sich mit den prägenden Technologien und Fragestellungen unserer Zeit auseinandersetzen – als Spiegel, als Intervention, als Vision. Die große thematische POSTCITY-Ausstellung wiederum lädt ein, Kunst körperlich, emotional und intellektuell zu erleben. In der Campus-Ausstellung wird deutlich, wie Kunstuniversitäten weltweit ihre Lehre neu denken – und so die Zukunft der künstlerischen Praxis aktiv mitgestalten. Die Zusammenarbeit von Kunst und Wissenschaft wiederum wird in der LIT-Ausstellung exemplarisch thematisiert.

Jede Ars Electronica feiert künstlerische Kreativität in all ihren Facetten und Ausdrucksformen. Durch Ausstellungen, Performances und Konzerte zeigt das Festival, dass Kunst vor allem eine Haltung ist. Kunst ist „not a thing, but a way“, wie es der Autor und Philosoph Elbert Hubbard formulierte.

Widerstand und Kollektivität: Demokratie stärken

„Human Existence is a constant battle among competing impulses – between selflove and love of others, between the noble and the base, between the desire for freedom and the desire for order and security – and because these struggles never end, the fate of liberalism and democracy in the world are never settled.”

Robert Kagan in The Jungle Grows Back.

Demokratie ist kein Zustand. Sie ist ein Prozess, der sich entfaltet, wenn wir als Bürger*innen handeln. In autoritären Systemen geht alles von der Führung – meist dem Führer – aus und alle anderen müssen folgen oder schweigen. In einer Demokratie ist diese Dynamik genau umgekehrt: Wir Bürger*innen müssen handeln, unsere Vorstellungen und Wünsche artikulieren und deren Umsetzung von unseren Vertreter*innen einfordern.

Demokratie ist aufwendig, sie ist langsam und fordernd. Um eine Konzentration von Macht zu vermeiden, muss sie gewissermaßen „ineffizient“ ausgestaltet sein. Dennoch eröffnet kein anderes politisches System, das wir kennen, einzelnen Menschen ein solches Maß an Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung – und die Möglichkeit der kontinuierlichen Kurskorrektur.

Tocqueville schrieb, dass „Demokratien sowohl Freiheit als auch Gleichheit, sowohl persönliche Freiheit als auch soziale Gerechtigkeit schätzen“. Einerseits untrennbar miteinander verbunden, müssen diese Ideale zwangsläufig in Spannung zueinander geraten. „Junge Menschen müssen verstehen, dass Konflikte zu erwarten sind und kein Zeichen für das Versagen eines Systems“, brachte es der Historiker und Pädagoge Paul Gagnon auf den Punkt.

Manchmal blüht Demokratie auf, manchmal funktioniert sie nicht, gerät unter Druck und muss verteidigt werden. Die liberale Demokratie ist heute von außen durch autoritäre Regime bedroht und von innen durch extreme Kräfte, die den Fortschritt als solchen zum Übel erklären. Als vermeintliche Lösung propagieren sie eine Rückkehr zu einer einfachen und vertrauten Vergangenheit – die es freilich nie gegeben hat.

Das ist gefährlich. Auf die Frage, wie er bankrott ging, antwortet Mike Campbell in Hemingways The Sun Also Rises: „Auf zwei Arten. Erst allmählich, dann plötzlich.“ Es ist eine sehr treffende Beschreibung für den Zusammenbruch politischer Ordnungen – und für das, was uns bevorstehen könnte, wenn wir den Kräften, die unser System untergraben oder zerstören wollen, nicht entgegentreten. Schneller als wir glauben, könnten wir uns in einem „Kompetitiven Autoritarismus“ wiederfinden, „[…] in dem Parteien zwar an Wahlen teilnehmen, der Machtmissbrauch der Amtsinhaber jedoch systematisch die Wettbewerbsbedingungen zu Ungunsten der Opposition verzerrt“ wie Politikwissenschaftler Steven Levitsky schreibt. „Wir befinden uns nun in einer Situation, in der wir alle auf die eine oder andere Weise geprüft werden – und in der wir entscheiden müssen, wozu wir uns bekennen“, formulierte es Barack Obama im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung im Juni diesen Jahres.

Künstler*innen standen und stehen stets an der Spitze des Widerstands gegen autoritäre Kräfte – allein schon deshalb, weil ihre Arbeit auf der Freiheit der Meinung gründet. Es ist wie Robert De Niro in Cannes sagte: „Kunst ist demokratisch. Kunst ist inklusiv, sie bringt Menschen zusammen. Kunst sucht nach Wahrheit. Kunst lebt von Vielfalt. Und genau deshalb ist Kunst eine Bedrohung […] für Autokrat*innen und Faschist*innen.“

Doch gegen etwas oder jemanden zu kämpfen, reicht auf Dauer nicht aus. Es geht immer auch darum, für etwas zu arbeiten und Koalitionen zu schmieden. Das bedeutet auf andere Gemeinschaften zuzugehen, ihre Bedürfnisse zu verstehen, Gemeinsamkeiten zu finden und inklusive Zukunftsvisionen zu entwickeln – genau das also, was ein Festival wie Ars Electronica zu seinem Selbstverständnis gemacht hat.

Als Gesellschaft bilden wir ein Kollektiv – ob wir es wollen oder nicht. Innerhalb dieses größeren Ganzen ein aktiver Teil einer Community zu werden und Dinge gemeinsam voranzubringen, ist aber etwas völlig anderes. Künstler*innen arbeiten sehr häufig zusammen und wissen, was den Erfolg dabei ausmacht. Es gilt „zu widersprechen, wenn nötig, und zuzustimmen, wann immer möglich“, schreibt das Raqs Media Collective und blickt auf eine Vielzahl von Projekten zurück, bei denen „Zustimmungen und Meinungsverschiedenheiten sich nicht gegenseitig in einem Nullsummenspiel aufgehoben haben, sondern in neue Ebenen der Verbundenheit führten“.

Den „Community Muscle“ zu stärken, ist heute dringender denn je. Der Journalist und Autor Derek Thompson beschreibt, wie disruptive Technologien im Verlauf der letzten Jahrzehnte dazu geführt haben, dass wir immer mehr Zeit allein verbringen. Auto, Fernsehen, Smartphones, soziale Medien, Streaming-Dienste: Sie alle wurden mit dem Versprechen vermarktet, uns näher zusammenzubringen – und haben uns doch immer weiter voneinander entfernt. Unser soziales Leben reduziert sich zusehends auf die eigene Familie, ein paar enge Freund*innen und digitale „Tribes“. Was verschwindet, ist das, was Soziolog*innen als das „Village“ bezeichnen – das soziale Gefüge, das entsteht, wenn wir mit unseren Nachbar*innen sprechen, Vereinen beitreten oder Veranstaltungen wie etwa Gottesdienste besuchen. Heute begegnen wir kaum noch Menschen, mit denen wir zwar einiges teilen, aber in vielem uneins sind – und verlieren zusehends die Fähigkeit, über Differenzen hinweg zu kommunizieren. Geradezu zynisch wirkt es da, wenn Mark Zuckerberg, CEO von Meta, dessen Plattformen maßgeblich zu Polarisierung und Einsamkeit beigetragen haben, nun ausgerechnet KI-Bots als unsere künftigen Freund*innen oder sogar Liebespartner*innen anpreist.

Festivals sind heute wichtiger denn je – vor allem, weil sie uns Menschen zusammenbringen. Ganz besonders gilt das für Ars Electronica, die so viele unterschiedliche Communities anspricht, die ihr gemeinsames Interesse an der Gestaltung der Zukunft eint, sich in ihren Perspektiven und Herangehensweisen aber deutlich unterscheiden. Indem Ars Electronica temporäre Räume schafft, in denen Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen, Disziplinen und Feldern sich begegnen, einander zuhören und ihre Gemeinsamkeiten entdecken können, wird das Festival zum Katalysator für Dialog, Empathie – und Veränderung.

Darüber hinaus präsentiert Ars Electronica zahlreiche Projekte und Initiativen, die sich ganz klar gegen Autoritarismus und Unterdrückung positionieren – ebenso wie solche, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Sie alle verbinden Kunst, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu einer inspirierenden Kraft für Freiheit und Selbstbestimmung:

Die Ausstellung State of the ART(ist) macht sichtbar, unter welchen existenziellen Bedrohungen viele Künstler*innen heute arbeiten – bedroht durch Repression, Vertreibung oder ökologische Katastrophen. Kunst ist hier Ausdruck von Widerstand, Hoffnung und Überleben. Der Award for Digital Humanity unterstreicht, dass Kunst als humanistische Praxis wirkt – eine, die digitale Entwicklungen kritisch reflektiert und Alternativen für eine gerechtere, demokratischere Zukunft aufzeigt. Die Citizen Science Ausstellung zeigt wiederum, wie Kunst, Forschung und gesellschaftliches Engagement ineinandergreifen können, um eine inklusive und nachhaltige Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Die Aktion Flood the Zone with Courage erkundet neue Wege des Protests und zivilgesellschaftlichen Engagements, die digitale Tools mit lokalem Aktivismus verbinden. Besonderes Augenmerk gilt auch der nächsten Generation: Das Programm create your world schafft Räume für junge Perspektiven und kreative Selbstermächtigung – als Investition in eine Zukunft, die auf Offenheit, Teilhabe und Vorstellungskraft baut. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und inmitten einer neuen globalen Aufrüstung, beschäftigt sich das Symposium zum Festivalthema diesmal intensiv mit Strategien und Narrativen rund um die Europäischen Sicherheit, der Friedenssicherung zwischen Gesellschaften und Staaten sowie der Rolle, den Methoden und Strategien eines investigativen Journalismus in Zeiten des (Informations-) Krieges.

Infrastruktur aufbauen, Kompetenzen vermitteln, Innovation fördern – Digitale Souveränität gewinnen

„Now is the time for Europe to be digitally sovereign.”

Angela Merkel, Mette Frederiksen, Kaja Kallas, and Sanna Marin in a joint letter to Ursula von der Leyen in March 2021

Die Welt, die wir geschaffen haben, ist von digitalen Technologien durchdrungen. Wer diese Technologien entwickelt, implementiert und kontrolliert, verfügt über enorme Macht. Kein Wunder also, dass digitale Souveränität überall ganz oben auf der politischen Agenda steht. Doch was bedeutet es eigentlich, digital souverän zu sein?

Im Kern geht es um die Fähigkeit eines Staates oder einer Organisation, seine bzw. ihre digitale Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Eine solche digitale Souveränität umfasst eine physische Ebene (Infrastruktur und Technologie), eine Code-Ebene (Standards, Regeln, Gestaltung) und eine Datenebene (Eigentum, Datenflüsse, Nutzung).

Die USA, China und Europa verfolgen sehr unterschiedliche Ansätze, um ihre digitale Souveränität zu sichern. Die USA setzen auf einen offenen digitalen Raum, in dem Unternehmen nahezu uneingeschränkt agieren können. China verfolgt einen stark staatlich gesteuerten Weg. Europa hat sich für ein Modell entschieden, das individuelle Rechte ins Zentrum rückt. Am deutlichsten werden diese Unterschiede beim Umgang mit Daten:

Die USA befürworten den freien Fluss sowohl personenbezogener als auch nicht-personenbezogener Daten. Es gibt keine bundesweite Regelung für den Umgang mit Daten, wiewohl einzelne Bundesstaaten dennoch eigene Gesetze dazu erlassen haben.

In China trat 2021 das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten in Kraft, das die Regeln für die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten festlegt. Nicht-personenbezogene Daten werden nach bestimmten Kriterien wie der nationalen Sicherheit oder des öffentlichen Interesses eingestuft. Das Cybersicherheitsgesetz von 2017 und das Datensicherheitsgesetz von 2021 regeln zudem die Datenübertragung ins Ausland.

In Europa gilt der Schutz personenbezogener Daten als Grundrecht und ist seit 2018 durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt. Nicht-personenbezogene Daten sollen zwar frei fließen, allerdings müssen dabei faire Zugangsregeln eingehalten werden.

Auch beim Thema Künstliche Intelligenz gehen die USA, China und Europa unterschiedliche Wege: Nachdem Donald Trump die “AI Bill of Rights” seines Vorgängers abgeschafft hat, setzen die USA derzeit mehr oder weniger auf eine Selbstregulierung seitens Unternehmen. China hingegen hat mit Maßnahmen wie den „Verwaltungsvorschriften für algorithmische Empfehlungen“ und dem „National Integrated Circuit Industry Investment Fund“ eine staatlich kontrollierte KI-Governance etabliert. Europa verfolgt mit dem „AI Act“, dem „Digital Markets Act“ (DMA) und dem „Digital Services Act“ (DSA) einen sehr umfassenden regulatorischen Ansatz. Im Zentrum stehen dabei Menschenrechte, Transparenzpflichten und Analysen für Hochrisiko-KI-Systeme.

Regulierung ist wichtig, weil sie den Rahmen für digitales Handeln vorgibt. Doch müssen diese Regeln im realen Handeln auch Wirkung entfalten: Unternehmen, die sich über Regeln hinwegsetzen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Doch das wird nicht genügen.

Die großen Tech-Konzerne stammen heute fast ausschließlich aus den USA und China. Darüber hinaus betreiben amerikanische und chinesische Unternehmen mehr als 90 Prozent der Rechenzentren, die von anderen Unternehmen und Institutionen weltweit für KI-Arbeit genutzt werden. „Ölproduzierende Länder hatten einen überproportionalen Einfluss auf internationale Angelegenheiten; in einer von KI angetriebenen nahen Zukunft könnten Rechenleistungsanbieter etwas Ähnliches haben, da sie den Zugang zu einer kritischen Ressource kontrollieren“, sagt Oxford-Professor Vili Lehdonvirta.

Für Europa ist das ein großes Problem, insbesondere angesichts einer zunehmend fragmentierten Weltpolitik. Europas stärkster Hebel ist sein Markt mit 450 Millionen Nutzer*innen, den kein global agierendes Unternehmen ignorieren kann. Doch abgesehen von diesem „Brussels Effect“ hat Europa derzeit wenige Trümpfe in der Hand.

Um seine digitale Souveränität zu erreichen, muss die EU deshalb Infrastruktur aufbauen, Innovation und Unternehmertum fördern, öffentliche Dienste digitalisieren, digitale Grundkompetenzen vermitteln und IT-Fachkräfte ausbilden. All das ist im „Digitalen Kompass“ der EU festgehalten – dem politischen Programm zur Gestaltung der digitalen Dekade bis 2030.

Gelingt das, wird Europa eigene Technologien entwickeln, betreiben und nutzen können. Gelingt das nicht, werden weiterhin US-Konzerne unsere digitale Zukunft bestimmen – und dabei vermutlich dieselben Probleme verursachen wie schon mit Social Media. Warum? Weil sich diese Unternehmen über Risikokapital finanzieren – und deshalb ständig wachsen müssen. Nicht weil sie einem ideologischen Wachstumsdogma folgen, sondern weil Wachstum handfeste wirtschaftliche Vorteile bringt: Solange ihre Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) hoch bleiben, erwarten Investor*innen Expansion und zahlen hohe Summen für Aktien. Diese gewinnen dadurch erheblich an Wert. Das wiederum ermöglicht es Tech-Konzernen, Top-Talente – oder Konkurrenten – nicht mit knappen Barmitteln, sondern lukrativen Aktienoptionen zu bezahlen und gleichzeitig dazu zu bringen, das Narrativ des Wachstums mitzutragen und voranzutreiben. Es entsteht – wie Blogger, Journalist und Autor Cory Doctorow schreibt – eine „Mikro- und Makroökonomie des Wachstumsdrucks“. Neue Produkte und Trends dienen in diesem System nicht dem Gemeinwohl, sondern der Logik permanenter Expansion.

Künstliche Intelligenz ist eine mächtige Technologie. Gerade deshalb sollten unser Wissen, unsere Daten und Ressourcen und unser Geld aber nicht in schmeichelnde Agenten investieren, die uns sagen, was wir hören wollen oder in Einkaufs-Chatbots, die uns Produkte empfehlen, die wir nicht brauchen. Wenn Microsoft-CTO Kevin Scott davon schwärmt, dass im „Agentic Web“ künftig alles „asynchron“ ablaufe, meint er im Kern, dass Big Tech die nächste Stufe der Aufmerksamkeitsökonomie erklimmt: Mithilfe von KI-Agenten, die in unserem Namen entscheiden, handeln, vor allem aber einkaufen, während wir anderweitig beschäftigt sind, will die Tech-Industrie etwas monetarisieren, das bislang begrenzt war: unsere Aufmerksamkeit.

Im Rahmen der Ars Electronica 2025 werden eine ganze Reihe künstlerischer Projekte gezeigt, die sich mit den Folgen des von Sozialpsychologin, Philosophin und Autorin Shoshana Zuboff geprägten „Surveillance Capitalism“ befassen und fragen, welche Rolle uns Menschen, in den Zukunftsvisionen von Big Tech eigentlich zugedacht wird? Präsentiert werden diese Projekte in der Ausstellung zum Festivalthema. Auch in der Konferenz zum Festivalthema wird es um diese und damit verknüpfte Fragestellungen gehen.

Wie dagegen Zukunftsvisionen aussehen könnten, die auf transparente und zweckgerichtete Technologien abstellen, unsere Produktivität steigern, Kreativität fördern und wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichen, wird in zahlreichen Vorträgen, Town Hall Meetings und Workshops diskutiert. Zur Sprache kommt dabei nicht zuletzt das White Paper Eurostack. Ausgehend von der Prämisse, dass wir Technologien brauchen, die nicht extrahieren, sondern etwas beitragen, stellt sich im Rahmen des Ars Electronica Festival nicht zuletzt die Frage, wie Kunst und Kultur die digitale Souveränität Europas befördern können.

Den Green Deal umsetzen

„It’s always been a problem, that the most dangerous thing on the planet is invisible, odorless, tasteless, and doesn’t actually do anything to you directly.”

Bill McKibben über CO2

Am 1. August 2024 hatte die Menschheit die ökologischen Ressourcen des Planeten für das gesamte Jahr aufgebraucht.

Schlimm genug, verschleiert dieser globale Durchschnitt, dass wohlhabendere Länder dafür weitaus mehr Verantwortung tragen. Katar erreichte seinen „Overshoot Day“ bereits am 11. Februar, die USA am 14. März und Kanada am 15. März. Südkorea überschritt seine Grenze am 4. April. Es folgten fast alle europäischen Länder sowie Australien, Neuseeland, Saudi-Arabien, Israel und Japan im April und Mai. China erreichte diesen Punkt am 1. Juni, das Vereinigte Königreich am 3. Juni.

2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und Teil eines Jahrzehnts, das insgesamt als das wärmste gilt, das jemals dokumentiert wurde. Was weltweit die Alarmglocken läuten lässt, trifft Europa besonders hart: Kein anderer Kontinent hat sich seit den 1980er-Jahren so stark erwärmt, stellt der European State of the Climate Report 2024 fest. Die Auswirkungen sind dramatisch: Immer häufiger erleben wir extreme Dürren, Stürme und Überschwemmungen.

Doch all das ist nicht neu. Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler*innen – seit dem Bericht The Limits to Growth – vor den ökologischen und gesellschaftlichen Folgen unseres Handelns: für unsere Gesundheit, unsere Lebensgrundlagen und die Stabilität unserer Gesellschaften. Schon lange ist bekannt, dass wenn sich das Klima in kurzen Zeiträumen drastisch verändert, soziale Spannungen, Konflikte und Migrationsbewegungen die unmittelbare Folge sind – mit tiefgreifenden Folgen für unsere Zivilisation.

Mitte der 2020er-Jahre ist das kein düsteres Zukunftsszenario mehr – es ist Realität. Der Klimawandel beschleunigt sich und wir können ihn nicht mehr rückgängig machen. Aber wir können seine Dynamik bremsen, Zeit gewinnen und lernen, mit seinen Auswirkungen umzugehen. Und genau hier gibt es auch Grund zur Hoffnung.

2024 stammten mehr als 92 Prozent des globalen Zuwachses der Stromkapazität aus erneuerbaren Energien. Insgesamt wurden 585 Gigawatt hinzugefügt: 42 Prozent davon aus Solarenergie, 29 Prozent aus Wasserkraft, 25 Prozent aus Windenergie, der Rest aus anderen Quellen. Doch wie beim Ressourcenverbrauch gibt es auch hier große regionale Unterschiede. Asien – vor allem China – baute allein im letzten Jahr 421,5 Gigawatt aus und liegt mit insgesamt 2.382 Gigawatt erneuerbarer Kapazität nun an der Spitze. Europa folgt mit einem Zuwachs von 70,1 Gigawatt auf insgesamt 848 Gigawatt. Nordamerika steigerte sich um 45,9 Gigawatt auf 573 Gigawatt. Mit einem Plus von nur 4,2 Gigawatt kommt Afrika insgesamt auf 67 Gigawatt. Diese ungleiche Entwicklung zeigt, dass auch die Energiewende Gewinner*innen und Verlierer*innen hervorbringen wird – und damit ein neues (Un-)Gleichgewicht der globalen Machtverhältnisse.

Insgesamt lag das weltweite Wachstum erneuerbarer Energiekapazitäten 2024 bei 15,1 Prozent. Das ist ermutigend – reicht aber nicht aus. Um die globalen Kapazitäten an grünem Strom bis 2030 zu verdreifachen, ist ein jährliches Wachstum von mindestens 16,6 Prozent nötig. Ob das gelingt, ist fraglich – insbesondere angesichts politischer Kräfte, die den Klimawandel leugnen und weiter oder wieder auf „Drill, Baby, Drill“ setzen.

Unsere Art zu leben hing schon immer maßgeblich davon ab, welche Ressourcen und ganz besonders welche Formen von Energie wir für uns nutzen konnten. Solange Energie mit großem (Arbeits-) Aufwand erzeugt werden musste, waren Produkte teuer in der Herstellung und im Kauf – und mussten daher langlebig sein. Das änderte sich mit Erdöl. Plötzlich war billige Energie im Überfluss verfügbar und Güter konnten kostengünstig und in Massen produziert werden. Es entstand die Wegwerfgesellschaft mit prekären Jobs, wachsender Ungleichheit und einer eskalierenden ökologischen Notlage. Nun stehen wir am Beginn einer neuen Ära der Energiegewinnung und es wird sich zeigen, wie dieser Wandel unsere Wirtschaft und Kultur prägen wird.

Doch es braucht nicht nur neue Energieformen. Wir müssen grundsätzlich neue Geschichten über die Zukunft erzählen – Geschichten, die von sauberer Luft, weniger Lärm und gesünderem Essen handeln, die vor allem aber von einer gesicherten Lebensgrundlage, fairen Arbeitsplätzen und sozialem Ausgleich erzählen. Wir brauchen Geschichten von einer Zukunft, die nicht auf noch mehr billige Dinge setzt, die unsere Krisen verschärfen und uns nicht glücklicher machen – sondern die Dinge hervorbringt, die unser Leben tatsächlich verbessern.

Ein Festival wie Ars Electronica kann genau dazu beitragen. Es bringt nicht nur ein globales Netzwerk von Expert*innen zusammen und fördert den Austausch über Zukunftsfragen. Vor allem dient es als prototypische Plattform, auf der Menschen aus aller Welt Inspiration und Motivation von jenen schöpfen können, die bereits an grünen Lösungen arbeiten – und mit neuem Antrieb nach Hause zurückkehren und ebenfalls handeln.

Sich auf das Unvorhersehbare vorbereiten – Bildung im 21. Jahrhundert

“Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.”

John Dewey

Mitte der 2020er Jahre können wir weniger denn je vorhersagen, wie unsere Welt und unser Leben in Zukunft aussehen werden. Was bedeutet das für unser Bildungssystem? Was soll es konkret leisten, wenn wir nicht wissen, welche Fähigkeiten in 10, 15 oder 20 Jahren gefragt sein werden? Wie bereiten wir uns – und vor allem die nächste Generation – auf das Unvorhersehbare vor?

„Menschen, die zu sogenannten Routine-Expert*innen geworden sind, verfallen oft in den „carryover mode“ – sie wenden altes Wissen und vertraute Faustregeln auf neue Situationen an. Und genau dann beginnen sie zu scheitern“, sagt Autorin Maggie Jackson. Rebecca Winthrop, Expertin für globale Bildung, betont, dass Bildung weit mehr als der bloße Transfer von Wissen ist: „Es geht darum, zu lernen, mit anderen zu leben, sich selbst kennenzulernen und jene flexiblen Kompetenzen zu entwickeln, die nötig sind, um sich in einer unsicheren Welt zurechtzufinden.“

In einer dynamischen Welt zählt nicht primär Faktenwissen, sondern die Bereitschaft und Motivation, kontinuierlich dazuzulernen. In Zeiten der Unsicherheit sind es diese Eigenschaften, die Menschen zu Gestalter*innen und Wegbereiter*innen machen. Um das zu fördern, muss Bildung Erfahrungsräume schaffen, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben können, wie erfüllend es ist, zu forschen, zu entdecken und kreativ Probleme zu lösen. „Kinder müssen ihren Funken finden“, sagt Rebecca Winthrop. Sie brauchen Gelegenheiten, sich intensiv mit etwas zu beschäftigen, Herausforderungen zu bewältigen und an schwierigen Aufgaben zu wachsen – gerade in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz uns immer mehr Arbeit scheinbar mühelos abnimmt.

Was also sollen wir lernen – und warum und wie? Diesen Fragen widmet sich das Ars Electronica Festival 2025 mit einer eigenen Vortrags- und Diskussionsreihe, die Perspektiven aus Bildung, Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenführt.

Den Kurs ändern

Wenn wir wollen, dass Menschen der Zukunft wieder mit Zuversicht begegnen, müssen wir lernen, sie als Chance zu begreifen. Wir brauchen inspirierende Bilder und Geschichten einer Zukunft, in dem wir leben möchten – eine, die nicht von Einschränkungen und Mangel geprägt ist, sondern von Möglichkeiten und Fülle. Und wir müssen die Institutionen und Ökosysteme schaffen, die diese Visionen Wirklichkeit werden lassen. „Um die Zukunft zu bekommen, die wir wollen, müssen wir mehr von dem bauen und erfinden, was wir brauchen“, sagen die Journalisten und Autoren Ezra Klein und Derek Thompson.

Fortschritt war nie linear und ist nie garantiert. Nichts im Verlauf der Menschheitsgeschichte war oder ist zwangsläufig. Wenn sich das Leben verbessert hat, dann nur deshalb, weil Menschen Entscheidungen getroffen, Verantwortung übernommen und die Welt verändert haben – nicht, weil sich die Dinge von selbst zum Besseren gewendet hätten. Der Pädagoge und Historiker Paul Gagnon meinte, dass ein Blick in die Geschichte genügt, um „ein tiefes Verständnis dafür (zu entwickeln), wie schwer es ist, Zivilisation zu bewahren oder das menschliche Leben zu verbessern – und wie es uns dennoch immer wieder gelungen ist.“

Jede Generation muss den Fortschritt neu vorantreiben. Auch wir stehen heute vor der Frage, ob wir den Lauf der Dinge hinnehmen oder aber aktiv in eine Richtung lenken wollen, die wir für wünschenswert und notwendig halten. Aber wie kann uns das gelingen?

Die MIT-Ökonomen Daron Acemoglu und Simon Johnson schreiben, dass wir dominante Narrative infrage stellen, bestehende Normen aufbrechen, Gegenkräfte stärken und politische Lösungen finden müssen. Als Europas größte Plattform für Kunst, Technologie und Gesellschaft will Ars Electronica zu diesem kollektiven Bemühen beitragen: Wir versuchen, die richtigen Fragen zu stellen, Dialog zu fördern, neue Allianzen zu schmieden, Menschen zu inspirieren, sich zu fragen: „Was wäre, wenn?“ – und sie zu ermutigen, ins Handeln zu kommen.

Dieses Engagement prägt nicht nur unser jährliches Festival, sondern alle unsere Aktivitäten im Laufe des Jahres. Seit ihrer Gründung 1979 ist Ars Electronica zu einem kreativen Ökosystem geworden, das sich einer zentralen Frage widmet: In welcher Zukunft wollen wir leben – und wie können wir sie gestalten?

46 Jahre nach ihrer Gründung ist Ars Electronica vieles: Ein Zuhause für Künstler*innen, deren Arbeit hier unterstützt und sichtbar gemacht wird. Eine Plattform für Aktivist*innen und Initiativen, die Kunst, Wissenschaft und Technologie verbinden, um unser tagtägliches Leben zu verbessern. Ein Raum für Bildung, der Schüler*innen, Arbeitssuchenden und lebenslang Lernenden hilft, sich kritisch mit Technologie auseinanderzusetzen und ihre eigene Zukunft zu gestalten. Ein Labor und eine Werkstatt, in denen Prototypen und Erfahrungsräume entstehen. Ein kreativer Motor der Unternehmen hilft, jenseits von Profitfragen über Sinn und Wirkung nachzudenken und Veränderung mitzugestalten.

Wir veranstalten ein jährliches Festival, kuratieren Ausstellungen, organisieren Konferenzen, schreiben Open Calls aus, betreiben künstlerische und wissenschaftliche Forschung, entwickeln Prototypen, gestalten immersive Erlebnisse und schaffen Räume, in denen Menschen einander begegnen – und Ideen lebendig werden.

All das tun wir mit und für Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Technolog*innen, Aktivist*innen, Pädagog*innen, Institutionen, Unternehmen, politische Entscheidungsträger*innen – und die breite Öffentlichkeit.

Wir wissen, dass wir den Lauf der Dinge nicht allein verändern werden. Aber vielleicht motivieren wir unsere Besucher*innen, sich einem Projekt in ihrer Nachbarschaft anzuschließen. Vielleicht ermutigen wir junge Menschen, an ihre Ideen zu glauben – und etwas Eigenes zu schaffen. Vielleicht inspirieren wir CEOs, ihre Unternehmen so auszurichten, dass sie nicht nur Profit generieren, sondern auch gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Vielleicht geben wir Politiker*innen einen Impuls, über ihre Rolle – und ihr Vermächtnis – neu nachzudenken. Und vielleicht helfen wir Menschen zu erkennen, dass sie – dass wir alle – sehr wohl eine Rolle dabei spielen können, wie unsere Zukunft aussieht.

Zumindest ist das unsere Hoffnung. Und wer weiß? „Was vor uns liegt, wirkt unwahrscheinlich. Wenn es vergangen ist, erscheint es unausweichlich“, schreibt Rebecca Solnit.

Das Ars Electronica Festival 2025 findet von 3. bis 7. September unter dem Thema „PANIC – yes/no“ in Linz statt. Mehr Informationen findest du hier.