„Requiem for an Exit“ von Frode Oldereid und Thomas Kvam, Gewinner einer Goldenen Nica 2025, beschäftigt sich mit Erinnerung, Gewalt, Rhetorik und der beunruhigenden Stimme einer Maschine.

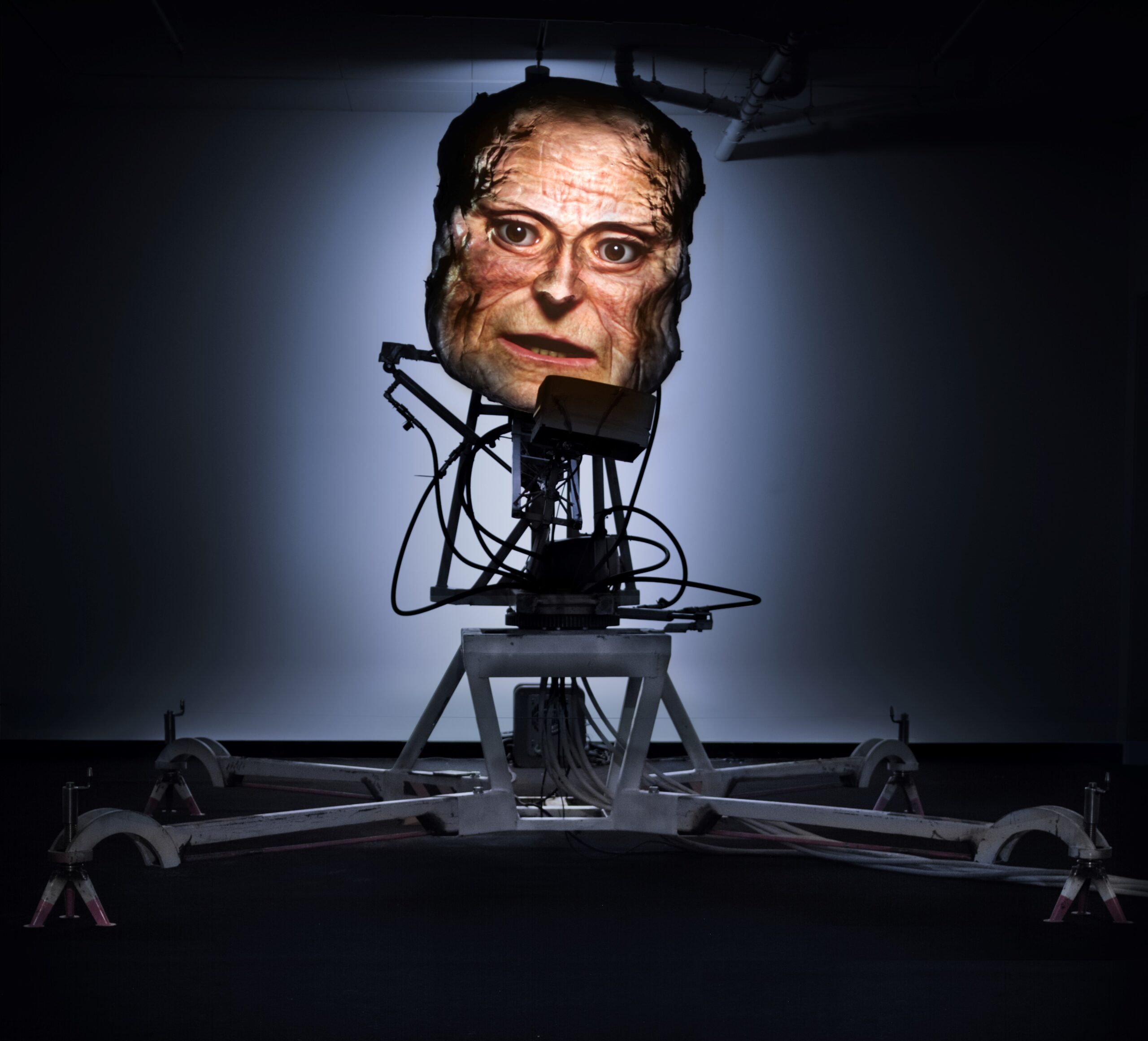

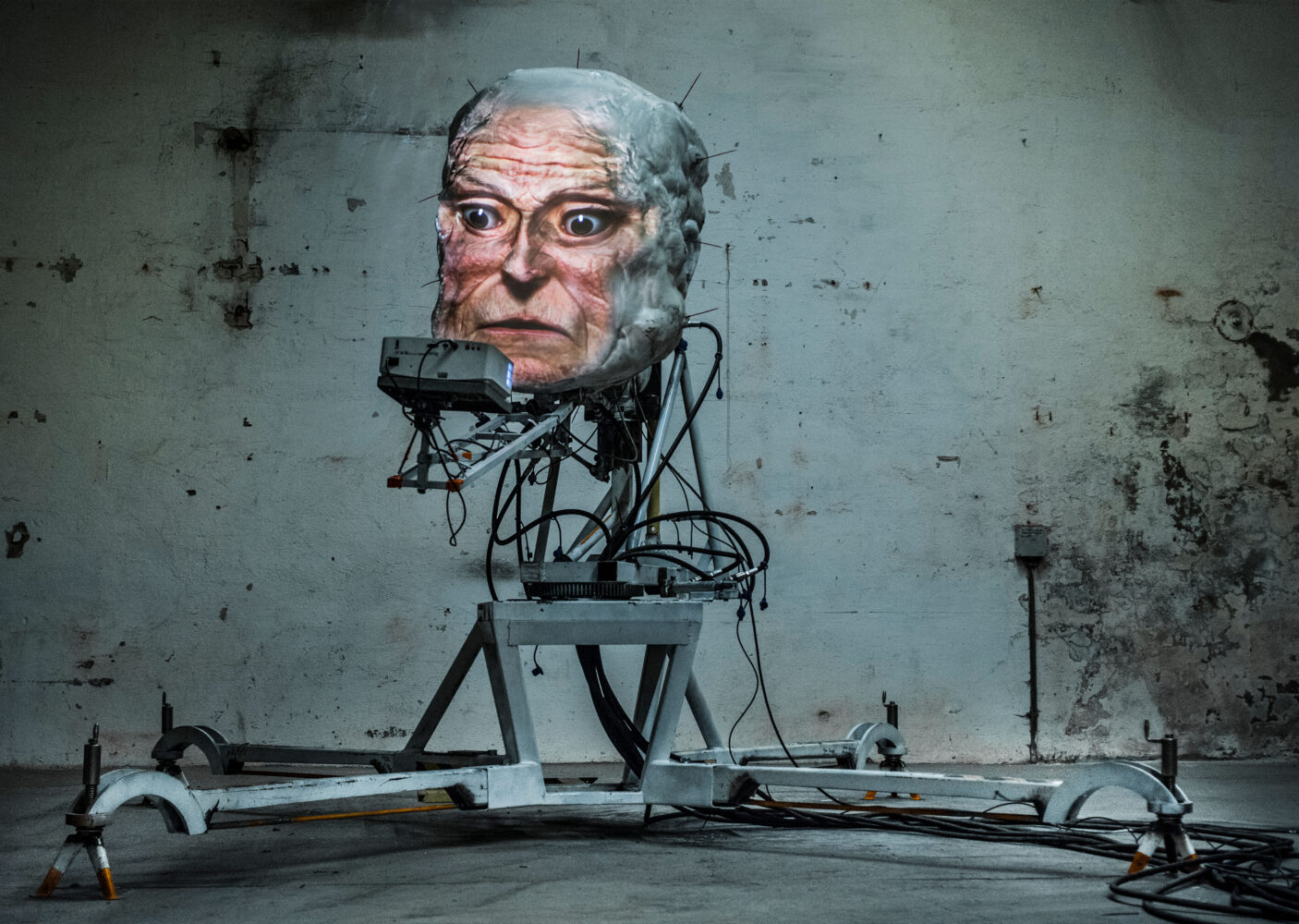

Eine vier Meter große Roboterfigur, starr und zurückhaltend, spricht nur durch ihre Stimme und ein sich langsam bewegendes, hyperrealistisches Gesicht. Wie die Demagogen und Propheten der Geschichte spricht sie mit Nachdruck – aber im Gegensatz zu ihnen sind ihre Worte ihre einzige Waffe. In Requiem for an Exit konfrontiert uns genau dieser Roboter nicht mit Taten, sondern mit Worten: sein Körper ist unbeweglich, sein Gesicht lebensecht, seine Stimme ruhig, bedächtig und unerbittlich. Sie verkündet keine Prophezeiungen, kein Flehen. Stattdessen vollzieht sie eine Abrechnung – eine Archäologie der Gewalt, die sich von der prähistorischen Vernichtung bis zur algorithmischen Entfremdung erstreckt.

Diese Installation der norwegischen Künstler Frode Oldereid und Thomas Kvam ist der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Ideologie, Erinnerung und maschinellem Ausdruck. Es ist das neueste Kapitel einer Reihe von Roboterarbeiten, die in den 1990er Jahren begann – Maschinen, die aus wiederverwerteten Teilen und politischen Fragmenten gebaut und so programmiert wurden, dass sie in gebrochener, eindringlicher Sprache sprechen.

Hier ist KI nicht der Autor, sondern der Verstärker – sie wird verwendet, um die Stimme des Roboters zu erzeugen, seinen unheimlichen Realismus zu potenzieren und die Paradoxien simulierter Empathie aufzudecken. Der von den Künstlern selbst verfasste Monolog des Roboters entfaltet sich wie eine Liturgie: komponiert, gemessen und voller historischer Bedeutung. Er sucht keinen Konsens. Er demontiert Mythen. Den Mythos der technologischen Unschuld. Den Mythos des ethischen Fortschritts. Den Mythos, dass Gewalt eine Ausnahmeerscheinung und nicht systemisch ist. Was dabei entsteht, ist keine Antwort, sondern ein Raum der Konfrontation. Zwischen Betrachter*in und Maschine. Zwischen Erinnerung und Verleugnung. Zwischen dem, was wir erben, und dem, was wir reproduzieren.

In Anerkennung seiner eindringlichen Kraft und philosophischen Tiefe wurde Requiem for an Exit mit der Goldenen Nica des Prix Ars Electronica 2025 in der Kategorie New Animation Art ausgezeichnet. Der Prix Ars Electronica ist einer der weltweit renommiertesten Preise für Medienkunst und würdigt bahnbrechende Werke an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft. Die Installation wird auf dem Ars Electronica Festival 2025 in Linz präsentiert und bietet dem Publikum eine viszerale Begegnung mit der Stimme einer Maschine, die sich an das erinnert, was wir lieber vergessen würden.

Um unsere Neugier auf das Projekt noch zu steigern, haben wir vorab mit den Künstlern über dessen Entstehungsgeschichte, die Rolle der KI in der Kunst und darüber gesprochen, wie verloren die Menschheit wirklich ist.

Können Sie den kreativen Prozess hinter „Requiem for an Exit“ näher erläutern? Wie ist das ursprüngliche Konzept entstanden und welche Schritte waren für seine Entwicklung notwendig? Genauer gesagt: Wie ist der Monolog entstanden? War es eine Zusammenarbeit zwischen menschlichen Autoren und künstlicher Intelligenz oder ist er auf andere Weise entstanden?

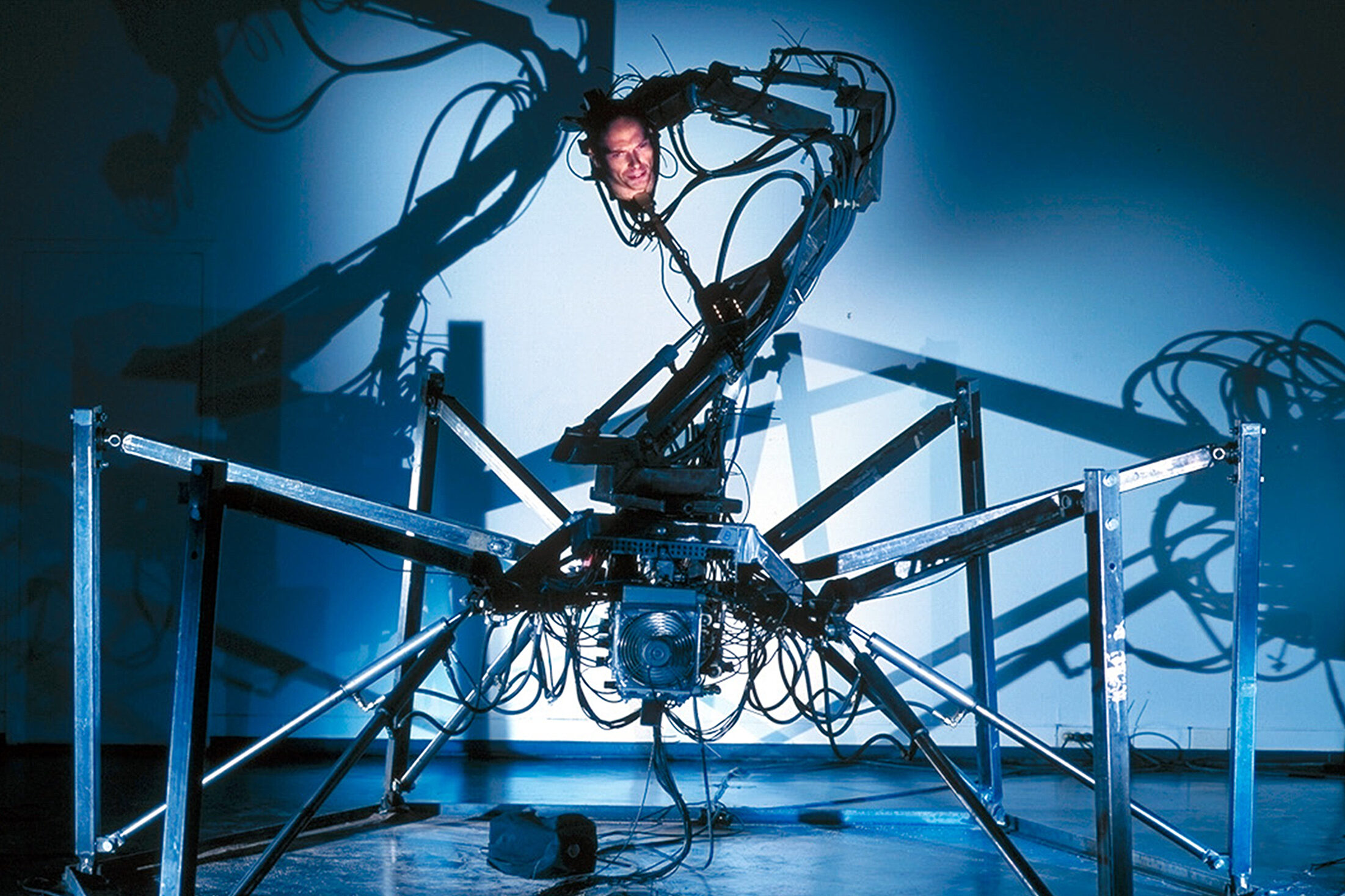

Thomas Kvam: Um „Requiem for an Exit“ zu verstehen, muss man zurückgehen in das Jahr 1995, zurück zum ersten Roboter. Ich habe ihn aus wiederverwerteten Teilen gebaut: alten Satellitenmotoren, Relais und veralteter Elektronik. Das entscheidende Element war ein Abguss meines eigenen Kopfes, auf den ich ein Video meines Gesichts projiziert habe – so dass die Konturen perfekt übereinstimmten.

Frode Oldereid: Der Videokopf – stotternd, in einer Endlosschleife gefangen – wirkte fast wie besessen. Als wir im folgenden Jahr begannen, zusammenzuarbeiten, fand er langsam eine Sprache.

Thomas Kvam: Damals fanden wir die Grundform, aus der später Requiem for an Exit entstehen sollte. Um die roboterhaften Köpfe aufzunehmen, mussten wir Werkzeuge erfinden: Wir schweißten eine Klammer an einen Küchenstuhl, um meinen Schädel perfekt still zu halten. Wir arbeiteten mit Stimmungen und Stichworten, aber der eigentliche Ausdruck entstand im Moment. Ich saß da, fest an meinem Platz, die Kamera fixiert, während Oldereid die Videoprojektion feinabstimmte. Jedes Wort war extrem anstrengend, manchmal schmerzhaft. Es war eine Performance für sich – Oldereid spielte den Soundtrack über unsere Kopfhörer und drückte auf „Aufnahme“. Diese Erfahrung, gefesselt zu sein, beeinflusste natürlich den Inhalt – die Roboter nahmen diese Rohheit auf.“

Frode Oldereid: Als wir das Projekt im folgenden Jahr zum Arvika Festival in Schweden brachten, übertrugen wir dasselbe Prinzip der physischen Einschränkung – von Thomas‘ festgeklemmtem Kopf auf das Publikum, das zusammen mit dem Roboter in einem Schiffscontainer eingeschlossen war. In diesem engen Raum war die Klanglandschaft physisch überwältigend, mit Subbass-Frequenzen, die man in der Brust spüren konnte.

„Das Publikum war ohne Fluchtweg, ohne Sicherheitsabstand. Wir wollten die Grenze zwischen Beobachter und Teilnehmer aufheben und passive Zuschauer in kontrollierte Körper verwandeln.“

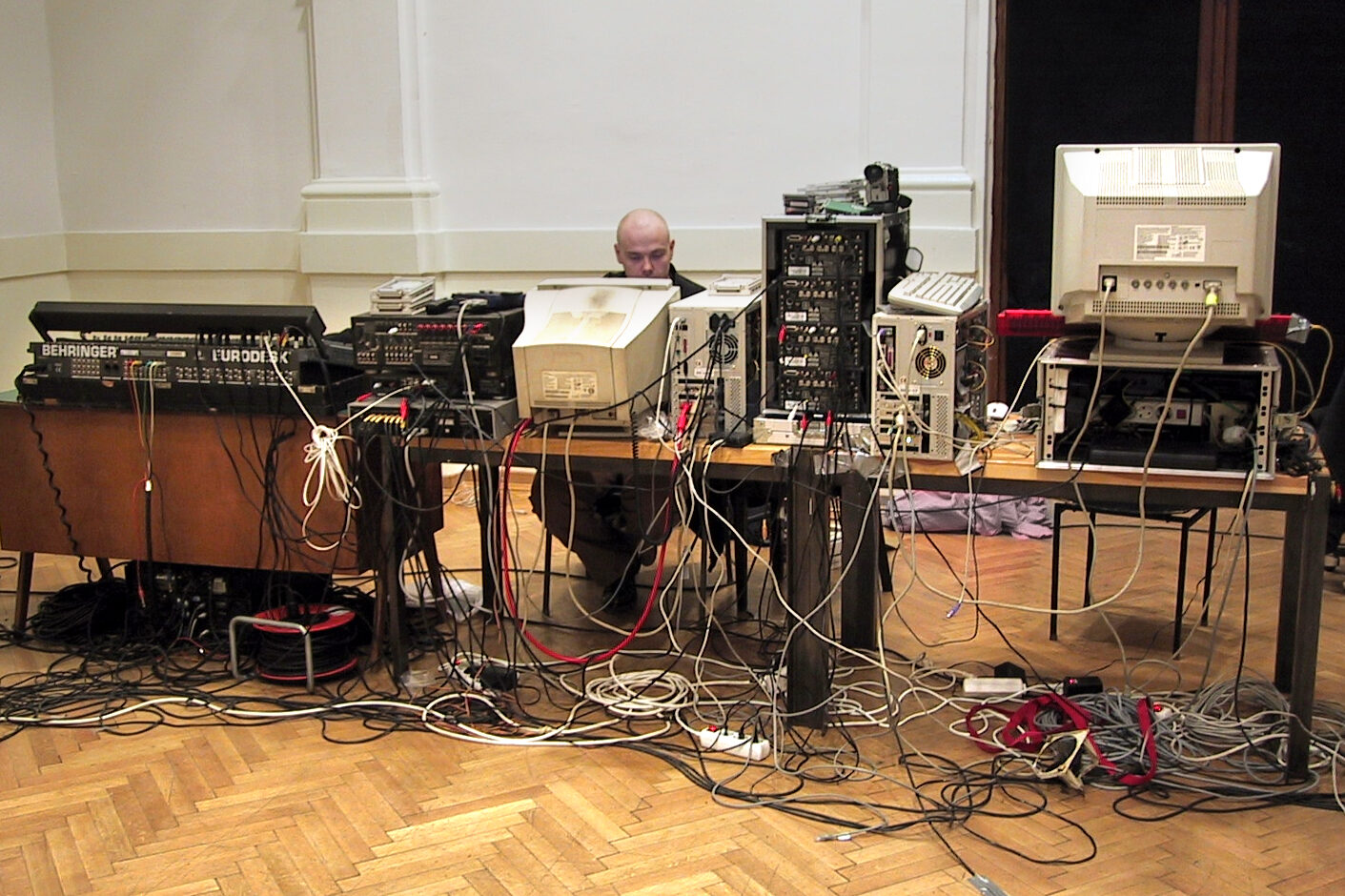

Thomas Kvam: Wir arbeiteten mit Schrott und billiger Elektronik – DIY nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus der Not heraus. Dennoch waren unsere Ambitionen hoch: Wir wollten Roboterfiguren mit einer unheimlichen Präsenz konstruieren – verzerrt, roh, fast wie aus einem Gemälde von Francis Bacon. Nicht realistisch, aber emotional aufgeladen. Nicht realistisch, aber affektiv. Im Jahr darauf bauten wir einen neuen Roboter, der Stimmen von über einem Dutzend ideologischer Führer des 20. Jahrhunderts sampelte – darunter Stalin, Gandhi, Hitler und JFK –, als würde die Geschichte selbst versuchen, durch eine kaputte Maschine zu sprechen. Es wurde eine Art akustische Archäologie.

Frode Oldereid: Ich erinnere mich besonders daran, wie Ronald Reagans maßvolle, fast musikalische Rede an der Berliner Mauer plötzlich mit einer Propagandarede Stalins übereinstimmte. Es war unheimlich. Der Rhythmus und die Kadenz politischer Reden – unabhängig von ihrer Ideologie – schienen dem gleichen Drehbuch zu folgen. Wir haben diese Fragmente mit Drum’n’Bass und Hardcore-Noise überlagert und so unerwartete ideologische Überschneidungen geschaffen. Es war keine Collage – es war eine Kollision.

Thomas Kvam: Danach entwickelten sich die Roboter parallel zu den Ideen weiter. Machine 5.1 wurde zu einer großen hydraulischen Kreatur, teilweise inspiriert von Louise Bourgeois’ monumentaler Skulptur „Spider“. Ihr Körper wurde aus Stahlrohren und alten Autoteilen gebaut, die wir auf einem Londoner Schrottplatz gefunden hatten, und mit einer zusammengebastelten Hydraulikeinheit und einer rudimentären Computersteuerung verkabelt. Das Ergebnis war ein riesiger Roboter – ein insektoides Wesen mit einem zentralen Roboterarm, der sich wie ein Skorpionschwanz krümmte. An der Spitze, wo sich der Stachel befinden würde, montierten wir den Videokopf.

Das Ziel war es, eine Art posthumanen Bob Dylan für das 21. Jahrhundert zu schaffen – eine Stimme, die sich mit Überwachung und Kapitalismus auseinandersetzt und zur Revolution aufruft. Es ging um Überwachung, Kapitalismus und Revolution. Als wir ihn mit Machine 6.0 verbanden, hatten wir plötzlich eine Bühne: eine Synthese aus Technologie, Sound, Ideologie und Theater.

Frode Oldereid: Aber das Reisen mit fast einer Tonne Ausrüstung wurde irgendwann zu viel. Es war körperlich und geistig anstrengend. Wir hatten das Projekt an seine Grenzen gebracht. Eine Pause war unvermeidlich.

Thomas Kvam: Und diese Pause dauerte zwanzig Jahre. Dann begann sich langsam eine Idee zu kristallisieren. Requiem for an Exit entstand nach und nach – zunächst als Fragmente, Skizzen und Referenzmaterialien. Wir betrachteten unsere früheren Maschinen mit kritischem Blick. Aus diesem Prozess heraus nahm eine neue Präsenz Gestalt an: ein hybrides Wesen – physisch gebunden, armlos, mit einem projizierten Gesicht, das Präsenz simuliert. Ein vier Meter hoher Roboter, dessen einzige Handlungsfähigkeit in seiner Stimme, seiner Rhetorik, besteht.

Eines Nachts im Studio nahm ich den Monolog und meine Mimik in einer einzigen Einstellung auf. Daraus extrahierten wir Motion-Capture-Daten und begannen, einen neuen Kopf in 3D zu modellieren. Das Ergebnis war ein neues Videogesicht – animiert, ausdrucksstark und beunruhigend lebensecht.

In der Installation hält dieser Roboter seinen Monolog in einem abgedunkelten Raum, begleitet von einem mehrkanaligen Sounddesign, das den Betrachter umgibt. Es gibt keine Interaktivität – nur Konfrontation. Die Umgebung ist bewusst so gestaltet, dass sie die emotionale Wirkung verstärkt: Die Stimme, der Sound, die Größe – alles ist darauf abgestimmt, den Körper zu bedrängen und eine stark gebündelte emotionale Intensität hervorzurufen.

Frode Oldereid: Nach dreißig Jahren spiegelt dieses neue Projekt den Bogen unserer Zusammenarbeit wider – die Entwicklung des Roboters von einem stotternden Anfänger zu einem revolutionären Agitator, von roher maschineller Intensität zu existenzieller Reflexion. Dieses Mal standen wir beide mit Winkelschleifern und Schweißbrennern da – physisch und philosophisch zugleich.

Thomas Kvam: Vielleicht hat alles in diesem Stuhl mit der Klammer am Schädel begonnen – und jetzt haben wir eine weitere Klammer um den Kopf. Keine physische Fessel, sondern ein kognitiver Griff: festgezogen durch künstliche Intelligenz und prädiktive Logik.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in dieser Installation? Wird KI nur für die Sprachsynthese verwendet oder trägt sie auch zur narrativen Struktur, emotionalen Tiefe oder zum philosophischen Inhalt bei?

Thomas Kvam: Der Monolog wurde nicht von KI geschrieben, sondern von mir im Dialog mit Oldereid. Aber es geht noch tiefer. Für uns ist KI nicht nur ein Werkzeug, sondern der Prozess, der uns Zugang zu den emotionalen und existenziellen Ausdrucksformen verschafft hat, die wir in dieser Installation anstreben.

Frode Oldereid: Wir mussten das Menschliche aufgeben, um den Roboter menschlicher zu machen. Das ist ein technischer und philosophischer Widerspruch. Wir verwenden einen komplexen Prozess – von Motion Capture über 3D-Modellierung und KI-generierte Sprache über ElevenLabs bis hin zum Rendering und zur Produktion –, um Präsenz und Empathie zu erzeugen. Das Unbehagen liegt in der Mehrdeutigkeit der KI: Sie erzeugt Ausdrucksformen, die sich zutiefst menschlich anfühlen, dabei aber vollständig synthetisch bleiben.

Der Monolog des Roboters behauptet, dass das Böse in unserem Erbgut verankert sei, und bezeichnet die DNA des Neandertalers als „biologisches Denkmal“ für den ersten Völkermord der Menschheit. Sehen Sie darin eine deterministische Sichtweise der menschlichen Natur, oder gibt es Raum für Veränderung und Erlösung? Können wir als Spezies dieses scheinbar vorbestimmte Schicksal ändern?

Thomas Kvam: Ja, Spuren von Neandertaler-DNA in modernen Menschen können als biologisches Denkmal für den ersten Völkermord der Menschheit gelesen werden – aber das ist als philosophische Provokation gemeint, nicht als wissenschaftliche These. Es weist auf die Möglichkeit hin, dass Geschichte nicht nur durch Kultur erinnert wird, sondern auch im Körper selbst eingeschrieben ist. Dies stellt die Trennung zwischen Natur und Ideologie in Frage und legt nahe, dass sogar unsere Biologie in politische Mythosbildung verstrickt sein kann.

Was uns interessiert, ist das, was wir erben, nicht nur genetisch, sondern auch symbolisch und ethisch. Die Frage ist: Was tragen wir weiter – bewusst oder unbewusst? Der Monolog gibt keine Antwort – er destabilisiert. Er verwandelt den Körper in ein Archiv und fordert uns auf, zuzuhören.

Frode Oldereid: Manche mögen dies als biopolitischen Determinismus interpretieren, aber unsere Absicht ist genau das Gegenteil – wir wollen die Idee einfacher Erklärungen demontieren. Es gibt keine App gegen das Böse. KI ist keine schnelle Lösung. Es gibt kein „ethisches Upgrade” der Menschheit, keinen algorithmischen Shortcut zum Guten.

Thomas Kvam: Genau – und als wir den Monolog des Roboters geschrieben haben, wollten wir diese Komplexität widerspiegeln. Kein klarer Weg zur Erlösung, sondern ein Abstieg in moralische Ambivalenz. Da denke ich an Apocalypse Now und Marlon Brandos Monolog als Kurtz – diesen hypnotischen Monolog, der immer tiefer in die Dunkelheit spiralförmig abtaucht. Wir haben uns etwas Ähnliches vorgestellt: eine moralische Meditation, die von zwei Köpfen gleichzeitig geäußert wird – KI und Mensch verschmelzen zu einem einzigen Sprachstrom.

Frode Oldereid: Um diesen Abstieg in die Mehrdeutigkeit zu unterstützen, durfte das Sounddesign den Monolog nicht nur begleiten, sondern musste seine Atmosphäre verkörpern. Wir wollten eine Klanglandschaft, die die psychologische Spannung verstärkt und nicht nur unterstreicht. Der Sound musste dicht und einhüllend sein – eine Präsenz für sich. Er sollte nicht illustrieren, sondern wirken: das Publikum in die Stimme des Roboters als emotionalen Raum hineinziehen, nicht als narratives Mittel.

Thomas Kvam: Ja, der Monolog mag deterministisch klingen, aber er ist in Wirklichkeit ein Spiegel. Geht es beim Turing-Test nicht im Wesentlichen um Gefühle – darum, was sich menschlich anfühlt? Und wir lassen uns leicht täuschen: ein paar Worte in der richtigen Reihenfolge, ein Seufzer an der richtigen Stelle – und schon glauben wir, mit etwas Lebendigem zu sprechen. Diese Schwäche machen wir uns zunutze. Es ist eine existenzielle Frage in technologischer Verkleidung. Hier kommt die Kunst ins Spiel.

Frode Oldereid: Anstatt zu fragen, wer wir sind, fragt das Werk, wie oft wir dieselben sein werden. Es konfrontiert uns mit der Wiederholung selbst – mit den Mustern, die wir aus der Geschichte übernommen haben und die sich immer wiederholen. Aber in diesem Kreislauf liegt eine Frage – oder vielleicht ein Anstoß: Können wir etwas anderes werden als das, was wir waren? Für uns ist KI eine neue Sprache – eine Möglichkeit, diese existenzielle Frage anders zu stellen.

Thomas Kvam: Was uns fasziniert, ist, wie Sprache und Technologie – sogar KI – Illusionen erzeugen können. Und vielleicht ist das der wahre Test – nicht der Turing-Test, sondern der Test der Erkenntnis:

„Können wir uns selbst in der Maschine hören – und uns entscheiden, anders zu sprechen?“

Thomas Kvam und Frode Oldereids Requiem for an Exit wird vom 3. bis 7. September 2025 beim Ars Electronica Festival in Linz präsentiert. Als Gewinner der Goldenen Nica des Prix Ars Electronica 2025 wird das Werk in der wichtigsten Ausstellung des Festivals zu sehen sein: der Prix Ars Electronica Ausstellung. Sie findet zum zweiten Mal in Folge im Lentos Kunstmuseum Linz statt und präsentiert herausragende Medienkunstprojekte, die 2025 für den Prix Ars Electronica eingereicht und ausgezeichnet wurden. Die neuesten Informationen zu diesem und anderen Programmhighlights findest du auf unserer Festival-Website.

Thomas Kvam (NO)

Thomas Kvam (NO) ist ein Konzeptkünstler und Autor, dessen Arbeit sich damit beschäftigt, wie technologische, ideologische und historische Systeme Wahrnehmung, Erinnerung und Kontrolle beeinflussen. Seine Arbeit umfasst Malerei, Robotik, Video, Animation und Veröffentlichungen. Zu seinen Projekten gehören „Eurobeing“ (Pompidou-Sammlung), „The Chosen Five“ (2015) und „SchizoLeaks“ (Haugar, 2021). Mit von WikiLeaks inspirierten Methoden hat Kvam die rechtlichen und ethischen Grenzen der Kunst ausgelotet. Er ist Mitherausgeber von „Gespenster“, einer Zeitschrift für Kunst, Literatur und Theorie.

Frode Oldereid (NO)

Frode Oldereid (NO) ist Komponist, Sounddesigner und Dozent mit einem Hintergrund in Musikproduktion, experimentellem Theater und Roboterkunst. Seit den 1990er Jahren ist er international mit Installationen und Performances auf Tournee. Er studierte Tontechnik, Film, Fotografie, Soziologie und Urbanismus. Seine Arbeiten verbinden visuelle Medien und Klangwelten mit einem Schwerpunkt auf gesellschaftspolitischen Themen.