Sonnenuntergang über den Hügeln von La Silla in Chile. Eine sternenklare Nacht steht bevor. Es ist der Zeitpunkt, an dem der wahre Arbeitstag im europäischen Forschungsinstitut ESO, der Europäischen Südsternwarte, fernab von jeglicher Zivilisation beginnt. Sämtliche Messinstrumente und Objektive richten ihren Blick von nun an in die dunklen und weiten Tiefen des Universums. Bereits zum zweiten Mal ermöglicht die ESO KünstlerInnen im Rahmen einer Residency der Initiative Art & Science die Welt der Wissenschaft für mehrere Wochen zu betreten und sich davon inspirieren zu lassen. Wer diesmal – nach Marìa Ignacia Edwards – die Chance auf eine Residency in Chile sowie im Ars Electronica Futurelab in Linz hat, werden wir Mitte März 2016 auf ars.electronica.art/artandscience bekanntgeben.

Fernando Comerón, Astrophysiker und Repräsentant der ESO-Vertretung in Chile, ist Teil der Jury des European Digital Art and Science Network und hat mit uns nicht nur über den neuen Planeten, die Entdeckungen der Riesenteleskope und das für 2024 geplante European Extremely Large Telescope (E-ELT) gesprochen, sondern auch Vergleiche zwischen KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen gezogen.

Fernando Comerón betrachtet den Sternenhimmel im Deep Space 8K des Ars Electronica Center. Credit: Martin Hieslmair

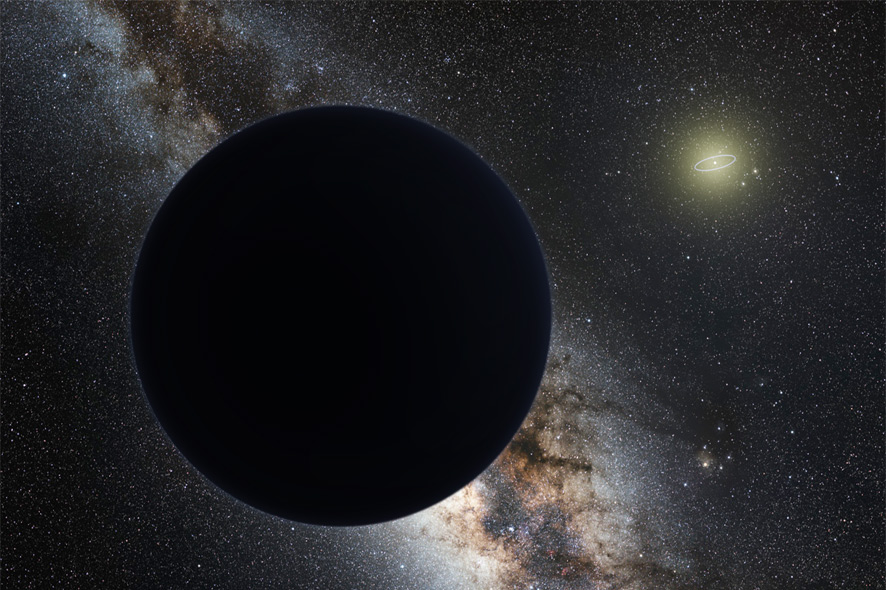

Vor einem Monat wurde über den errechneten Beweis eines riesigen neunten Planeten in unserem Sonnensystem berichtet. Warum ist es eigentlich so schwierig, die Existenz aller in unserem Sonnensystem vorhandenen Planeten zu beweisen?

Fernando Comeròn: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dafür weder konkrete Beweise gibt noch dass die Existenz eines neunten Planeten momentan in Frage gestellt werden kann. Der Beweis ist derzeit sehr schwer zu erbringen, weil wir es mit einem indirekten Beweis zu tun haben. Diese Planeten sind extrem weit von uns und von der Sonne entfernt. Und wenn sie es nicht wären, hätten wir sie schon vor Jahren entdeckt. Auf diese Planeten am Rande des Sonnensystems trifft viel weniger Licht als auf andere. Wenn man die aktuelle Definition eines Planeten heranzieht, ist Neptun der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Auf einen Planeten, der zehn Mal so weit von Neptun entfernt ist, würde ein Hundertstel des Sonnenlichts treffen; und von der Erde aus gesehen geht es da noch um eine viel größere Entfernung. Das bedeutet also, wenn wir das äußere Sonnensystem erforschen wollen, haben wir nur ein Werkzeug zur Verfügung: die Gravitationswirkung.

Der Beweis für einen neunten Planeten basiert auf der Anordnung der Bahnen der entferntesten Objekte, die wir in unserem Sonnensystem derzeit kennen. Aber ein rein statistischer Beweis ist noch lange kein konkreter Beweis. Die Umlaufbahnen der uns bekannten Objekte ordnen sich so an als ob sie von weiteren großen Objekten beeinflusst werden. Man erkennt die Gravitationswirkung in ihren Umlaufbahnen. Und genau hier sind die Hinweise versteckt. Auch wenn man das immer noch mit Vorsicht betrachten sollte, ist es eine sehr wichtige Entdeckung, da sie weitere Forschungen in eine bestimmte Richtung leitet. Aber es wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen, um diesen Beweis zu untermauern und um hoffentlich auch eines Tages ein Bild dieses Planeten zu bekommen.

Credit: Tomruen, nagualdesign; background taken from File:ESO – Milky Way.jpg – Own work, CC BY-SA 4.0

Welche sind die neuesten Entdeckungen, die durch ESO-Teleskope aufgespürt wurden?

Fernando Comeròn: Es ist sehr schwer, eine bestimmte Entdeckung hervorzuheben, da die ESO und insbesondere am Very Large Telescope (VLT) und seinen assoziierten Teleskopen in Paranal jede Nacht Forschung betrieben wird. Jede Nacht wird dort eine große Zahl an Programmen durchgeführt und die Ergebnisse daraus sind – im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Observatorien – etwa zwei wissenschaftliche Berichte, die für jede Beobachtungsnacht geschrieben werden. Wenn Sie also eine Astronomin oder einen Astronom fragen, welche die wichtigsten Entdeckungen sind, wird die Antwort abhängig davon sein, in welchen Fachbereichen der oder die AstronomIn tätig ist. Und diese Antwort wird eine sehr subjektive sein. Ein Vorteil des VLT und der Arbeit der AstronomInnen für die europäische und weltweite Gemeinschaft – die EuropäerInnen sind zwar die HauptnutzerInnen aber nicht die einzigen – ist jedoch, dass sie Forschung in nahezu jedem Fachbereich betrieben wird: Und das reicht vom Sonnensystem bis hin zu den am weitesten entfernten Universen.

Ich spreche zwar über etwas, das außerhalb meines Forschungsgebietes liegt, aber ich bin mir sicher, dass wir durch Beobachtungen mit dem VLT lernen, wie die ersten Strukturen des Universums beschaffen waren. Wir lernen einiges über Galaxien in ihren frühen Stadien und wie sich Masse im Universum zusammensetzt, um größere Strukturen formen zu können. Und wir lernen etwas darüber, wie sich Sterne formieren. Diese Geschichte des frühen Universums gehört zu den größten Errungenschaften, die aus der Arbeit mit dem VLT heutzutage hervorgehen. Es geht vor allem darum, die frühe Geschichte des Universums zu verstehen und mehr darüber zu erfahren, wie unser Universum aussieht, die nächstgelegenen Galaxien und das Universum wie wir es aus unserer Sicht sehen können.

Wenn wir zurückblicken, waren einige Entdeckungen sehr faszinierend. Wir sprechen von einer Zeit als kleine Ansammlungen von Protogalaxien oder Teile von Galaxien sich zu Galaxien geformt haben, die mehr oder weniger so aussehen wie die Milchstraße heute. Und dann, durch Zufall und im Lauf der Zeit, entdeckte man elliptische Galaxien. Aber was wir nun in unserem Universum entdecken ist, dass diese elliptischen Galaxien viel früher vorhanden waren als uns die Modelle vorhersagten. Das bedeutet für uns, dass Modelle zwar sehr mächtig sind, aber dass sie auch nicht die ganze Geschichte erzählen und dass nichts daran vorbeiführt, große Teleskope einzusetzen, um diese Modelle zu überprüfen und mehr Details über die Wahrheit zu erfahren.

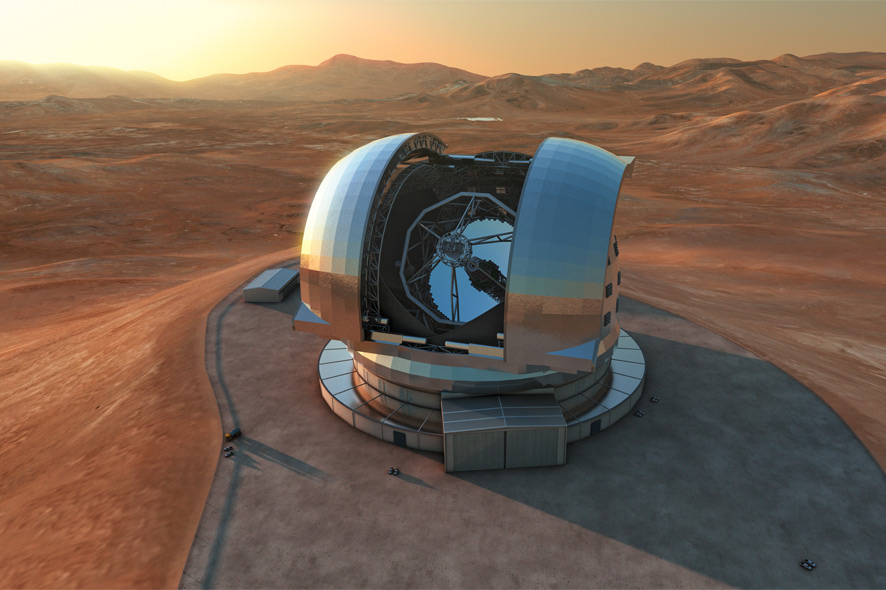

So wird das E-ELT im Jahr 2024 aussehen. Credit: ESO/L. Calçada

Das „erste Licht“ wird im Jahr 2024 auf das European Extremely Large Telescope (E-ELT) treffen. Gehört zu einem der Hauptgründe, dieses Projekt zu starten, dass man tiefer und schärfer in den Weltraum blicken möchte?

Fernando Comeròn: Ich glaube, das ist eine sehr genaue Beschreibung, die aber gleichzeitig auch sehr unpräzise erscheint. Natürlich ist es so, wenn man so ein Projekt wie das E-ELT startet, dass SteuerzahlerInnen und interessierte Personen zu Recht die Fragen stellen: Warum machen wir das? Aus welchem Grund? Was möchten wir damit entdecken? WissenschaftlerInnen haben im Vorfeld eine überzeugende Rechtfertigung zusammengestellt, die auf aktuellen Fakten basiert, und sich damit befasst, warum wir solche Teleskope brauchen, die über das Wissen des Universums hinaus geht, wie wir es heute beobachten und kennen. Wenn wir auf die bisherige geschichtliche Entwicklung zurückblicken wird die Hauptfunktion des E-ELT sein, dass es uns Türen zu wichtigen Entdeckungen öffnet, die wir uns heute kaum vorstellen können. Einige Dinge, die das E-ELT machen wird, kennen wir bereits, weil wir uns bessere Ergebnisse von einem größeren Teleskop erwarten.

„Aber die Astronomie wird sich in den nächsten zehn Jahren, bis das E-ELT erstmals in Betrieb geht, weiterentwickeln. In der Zwischenzeit werden neue Fragen auftauchen und diese werden die Wissenschaft rund um das E-ELT prägen. Ich glaube, das ist die Vorhersage, die man heute treffen kann. Ich kann aber nicht sagen, mit welchen Fragen wir es 2024 zu tun haben werden – wenn ich diese bereits kennen würde, hätte ich schon längst damit begonnen, Antworten darauf zu finden.“ Fernando Comerón

Wenn man die Zeit zurückdreht in die frühen und mittleren 1980er Jahre – als das VLT geplant und konstruiert wurde – kann man sagen: Die Fragen, die sich die AstronomInnen damals stellten – in einer Zeit als diese großen Teleskope noch nicht existierten –, und die Fragen, die es dann bei der Fertigstellung des VLT gab, waren sehr unterschiedlich. Das Spannende an diesen Großprojekten ist, dass sie alle ein großes Fenster in das Unbekannte öffnen. Wenn man ein neues Teleskop baut, erntet man Überraschungen. Und wir möchten diese Überraschungen sehen.

Fernando Comerón (links) und María Ignacia Edwards (rechts) bei ihrem gemeinsamen Besuch des ALMA-Stützpunkts. Credit: Claudia Schnugg

María Ignacia Edwards war die erste Künstlerin, die im Rahmen von art&science Zugang zu einer ESO-Einrichtung in Chile erhalten hat. Sie war Feuer und Flamme und hat sich für ihr Projekt von der ESO inspirieren lassen – aber, andersrum gefragt: Wie hat María Ignacia Edwards Sie und Ihr Team an WissenschaftlerInnen inspiriert?

Fernando Comeròn: Man muss den Kontext beachten in dem die Arbeit der AstronomInnen stattfindet – es gibt aber nicht nur AstronomInnen im Observatorium. Die astronomische Gemeinschaft besteht auch aus TechnikerInnen, IngenieurInnen, MaschinistInnen und vielen weiteren Menschen, die im Observatorium arbeiten. Es sind also nicht nur die AstronomInnen – sie sind nur BenutzerInnen des Endprodukts. Diese Menschen arbeiten in isolierten Bedingungen. Sie verbringen praktisch meist eine Woche lang am Observatorium und kehren dann zurück in ihr Familienleben, in ihre Stadt oder in ihr Zuhause. Das Observatorium wird damit zu einer virtuellen Welt, zu einer isolierten Realität, die ihren eigenen Inhalt hat und ihre eigenen Kommunikationscodes.

Es ist sehr erfrischend für uns, diese neuen Perspektiven von Menschen zu sehen, die aus einer anderen Welt kommen, die nichts zu tun hat mit der Welt der AstronomInnen. KünstlerInnen bringen einen frischen Blick auf das Observatorium als Ort ohne High-Tech, blenden all die wissenschaftlichen Entdeckungen und technische Fachbegriffe aus, aber nehmen den Ort als inspirierenden Ort wahr, der sich sehr vom wissenschaftlichen Feld unterscheidet.

Das Zusammentreffen vor allem mit María – und ich glaube, dass das in der einen oder anderen Weise auch auf die nächsten KünstlerInnen zutrifft – hat einen Dialog hervorgebracht, oder wie María es in ihrer künstlerischen Arbeit nannte: Begegnungen, “Encounters”, die zu diesem Dialog geführt haben. Wir haben versucht, ein gemeinsames Verständnis über das, was wir tun, aufzubauen – anknüpfend an unseren unterschiedlichen Sprachen. Es war eine schöne Erfahrung zu sehen, dass das, was das Observatorium macht, wichtig ist sowohl für WissenschaftlerInnen als auch für andere Menschen. Diese breite Perspektive auf unsere Arbeit und die Wege, wie diese Beobachtungen helfen auch nicht-wissenschaftliche Fragen zu beantworten, sind vielleicht die besten Beispiele dafür, wie vielseitig Observatorien genutzt werden können.

Wenn Sie die Einreichungen zu art&science in diesem Jahr berücksichtigen, welche Gründe werden von KünstlerInnen am meisten genannt, um eine Residency an der ESO in Chile antreten zu können?

Fernando Comeròn: Diese Kooperation mit der Ars Electronica ist für mich eine vielfältige Lernerfahrung. Eine möchte ich besonders hervorheben, um Ihre Frage zu beantworten. Wissenschaftliche Projekte sind im Vergleich zu künstlerischen Projekten völlig anders aufgebaut. Lassen Sie mich die Erwartungshaltung der KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen, die zur ESO kommen und einen Zugang zu dieser Örtlichkeit erlangen möchten, miteinander vergleichen.

WissenschaftlerInnen – und ich bin selbst ein Benutzer dieser Teleskope seit über 20 Jahren, habe viele verschiedene Konzepte geschrieben und gesehen – haben konkrete Ideen. Ich möchte die Teleskope für dieses Projekt nutzen, ich möchte etwas auf diese Weise machen, ich werde die Daten so verwenden und ich möchte ganz spezielle Fragen damit beantworten. Und ich erwarte, dass die Antworten so ausfallen. Wenn dann aber andere Antworten herauskommen, ist die Zeit, die ich mit den Teleskopen verbracht habe, wissenschaftlich gesehen nicht umsonst. Denn wenn ich eine unerwartete Antwort bekomme, leitet das meine Forschung in eine andere Richtung. Ich präzisiere Fragen, und dessen Antworten lösen neue Handlungen und Ansätze aus. Man muss sehr konkret und konstant vorgehen, von Beginn an, und man muss wissen, warum man in diese Richtung geht – das ist eine Gemeinsamkeit von KünstlerIn und WissenschaftlerIn. Aber als WissenschaftlerIn muss man auch sehr genau formulieren, welche Ergebnisse man erwartet. Als WissenschaflterIn kann man nicht einfach auftreten und sagen: Stellt mir genug Zeit mit dem Teleskop zur Verfügung und ich werde mal schauen, was ich damit tun kann.

Für KünstlerInnen ist die Bedeutung eines Projekts ganz anders. Ich finde das in diesem Vergleich sehr interessant. Die Künstlerin oder der Künstler betritt diese Welt vorurteilsfrei. Viele der Einreichungen des Art and Science Open Calls haben das ganz konkret hervorgehoben: Ich kann es noch nicht genau sagen, was genau am Ende dabei herauskommen wird, weil ich glaube, dass sich das erst vor Ort konkretisieren wird. Ich glaube, das Schlüsselwort für KünstlerInnen, die zu uns kommen, ist Inspiration, Inspiration zu finden und sich von den Observatorien inspirieren zu lassen. Und je offener man dem entgegentritt – und man vielleicht noch dazu zum ersten Mal hier ist – desto aufgeschlossener ist man den unterschiedlichen Impulsen, denen man hier an diesem Ort begegnet, der Landschaft, der Technologie, dem Nachthimmel und den wissenschaftlichen Beobachtungen. All das kommt der Inspiration für das eigene Projekt zugute. Für mich ist das einer der wertvollsten und spannendsten Aspekte: Wie können wir diese Einreichungen beurteilen und wie beurteilen wir ihr Potential, das zu einem Ergebnis zwischen Kunst und Wissenschaft führen wird? Es ist spannend, dies auch aus diesem Blickwinkel zu beurteilen, wenn diese Projekte realisiert werden und dabei sowohl Kunst als auch Wissenschaft geschaffen wird. Das ist eine ganz besondere Lernerfahrung und das ist etwas, das wir mit diesen Calls offenlegen möchten: Die KünstlerInnen bekommen Zugang dazu wie Wissenschaft gemacht wird und WissenschaftlerInnen sehen wie die KünstlerInnen Projekte zu etwas formen, das wir uns später genauer ansehen können.

Das Art and Science Jurymeeting rund um die ESO-Residency 2016 fand im Ars Electronica Center statt. Credit: Martin Hieslmair

Fernando Comerón promovierte 1992 an der Universität von Barcelona in Physik. Er forschte im Bereich Astrophysik an der Universität Barcelona, am Observatoire de Paris Meudon (Frankreich), der University of Arizona (USA) und seit 1995 am ESO (Europäische Südsternwarte), der führenden internationalen Organisation für astronomische Forschung in Europa. 2013 wurde er Repräsentant der ESO-Vertretung in Chile, dem Land, in dem sich die ESO-Observatorien befinden. Bevor er nach Chile ging, war er über fünfzehn Jahre lang an astronomischen Beobachtungsprojekten beteiligt und Leiter der ESO Data Management und Operations Division (DMO) in Garching in der Nähe von München. Seine Forschungsinteressen sind Sternbildung, galaktische Struktur, massearme und massereiche Sterne. In diesen Arbeitsgebieten publizierte er mehr als 80 Texte in international renommierten Zeitschriften.