Im Untergeschoss des Salzburg Museums ist es still. Fast zu still, wenn man bedenkt, welche Ausstellung hier gerade präsentiert wird: Stille Nacht 200, eine Schau rund um den Weihnachtsklassiker schlechthin. Schlicht und elegant wird das weltberühmte Lied in sechs „Strophen“, also Ausstellungsteilen, gezeigt – ohne auch nur eine einzige Note im Raum erklingen zu lassen.

Anlässlich des 200. Jubiläums des bekannten Weihnachtsliedes von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr zeigt das Salzburg Museum als Teil der Salzburg Landesausstellung 2018 die unterschiedlichsten Facetten von Stille Nacht – angefangen bei kitschigen Erinnerungsstücken über Kommerzialisierung bis hin zur politischen Zweckentfremdung.

Das Ars Electronica Futurelab konnte für die Ausstellung drei Medieninstallationen umsetzen – einen Adventkalender der etwas anderen Art, eine Morphing-Installation und einen interaktiven Autographen. Was sich dahinter genau verbirgt, verraten Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer, Projektleiter am Ars Electronica Futurelab, Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museum, und Peter Husty, Chefkurator im Salzburg Museum, im Interview.

Wir stehen mitten in der Ausstellung Stille Nacht 200 – was hat es damit auf sich?

Peter Husty: Die Ausstellung, die wir am Samstag, den 29. September 2018 eröffnet haben, ist dem 200-jährigen Jubiläum von Stille Nacht gewidmet. Das Lied von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr wurde 1818 das erste Mal aufgeführt, es jährt sich zum 200. Mal und deshalb haben wir eine Sonderausstellung dazu vorbereitet.

Martin Hochleitner: Die Ausstellung ist Teil der Salzburger Landesausstellung 2018. Ars Electronica hat insgesamt drei Medienprojekte bei dieser Ausstellung realisiert. Das war uns sehr wichtig bei dieser Kooperation. Wie geht man heute mit dem Thema um? Wie können Medien die Erfahrbarkeit dieses Liedes im Rahmen der Landesausstellung erweitern?

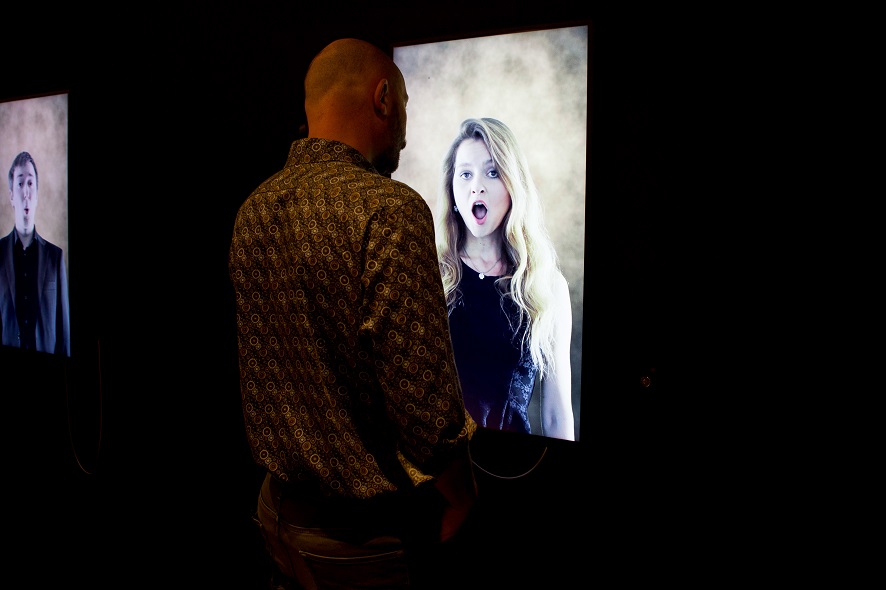

Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer: Für die Ausstellung Stille Nacht 200 hat das Ars Electronica Futurelab drei Installationen gestaltet, konzipiert und umgesetzt. Die erste Installation ist ein ganzjähriger Adventskalender, der die Tage bis Weihnachten zählt. Er begrüßt die Besucherinnen und Besucher gleich direkt am Eingang. In der zweiten Installation singen internationale Sängerinnen und Sänger das Lied in 15 verschiedenen Sprachen. Alle zwei Takte morphen sie ineinander und referenzieren dadurch die interkulturelle Verbreitung des Liedes. In der dritten Installation geht es um die Dekonstruktion des Autographen, also des Notenblatts. Hier wird versucht, den Autograph in seine Bestandteile zu zerlegen und so erfahrbar zu machen. Es gibt drei Bereiche: Einerseits wird auf die melodische Struktur beziehungsweise auf die Motive eingegangen, die im Lied zu finden sind. Der zweite Bereich wurde sehr stark mit Professor Dr. Hochradner umgesetzt. Er referiert über die einzelnen Bereiche des Liedes: In welcher Dur ist es geschrieben? Warum Gitarre? Wo sind bestimme Teile, die sich über die Zeit verändert haben oder unterschiedlich vermittelt wurden? Der dritte Bereich transkribiert einerseits die Originalschrift des Autographen, also auf Deutsch, und andererseits wird das Lied auf Englisch übersetzt.

Credit: Vanessa Graf

Warum ist das Ars Electronica Futurelab an der Ausstellung beteiligt?

Peter Husty: Wir wollten das Lied nicht nur mit den Objekten, vom Autographen bis zu den Kitschobjekten, zeigen, sondern darüber hinaus verschiedene Medieninstallationen integrieren. Wir möchten das Thema auf verschiedenste Art und Weise erschließen. Den Auftakt unserer Ausstellung bildet der Adventkalender, allerdings kein herkömmlicher, mit Türchen, die man öffnet, sondern ein Kalender, der die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden herunterzählt, wie lange es noch bis Weihnachten ist. Dann gibt es die Morphing-Installation, und am Ende der Ausstellung, sozusagen als sechste Strophe, begegnet den Besuchern und Besucherinnen schließlich der Autograph, der von Joseph Mohr in den frühen 1820er-Jahren geschrieben wurde. Das Ars Electronica Futurelab hat die wissenschaftlichen Ideen von Professor Dr. Thomas Hochradner in eine interaktive Installation übertragen.

Credit: Vanessa Graf

Es wird in der gesamten Ausstellung zwar viel mit Medien gearbeitet, sie kommt aber so gut wie ohne Ton aus…

Martin Hochleitner: Das ist ein riesiges Thema: Wie geht man verantwortungsvoll mit „Stille Nacht, Heilige Nacht“ um? Dazu gehört, dass das Lied in diesem Raum wirklich nur am 24. Dezember zu hören ist. Das war auch genau der Ansatz in der Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Futurelab. Bei der Dekonstruktion des Autographen hört man das Lied nicht, aber es wird wunderbar erklärt. Und das auf eine Art und Weise, wo jetzt die Musikwissenschaft davor steht und sagt: Wahnsinn, was man mit medialem Einsatz machen kann.

Stille Nacht blickt auf eine nun zweihundertjährige Geschichte zurück, das Ars Electronica Futurelab sieht hingegen immer in die Zukunft. Wie passt das zusammen?

Martin Hochleitner: Ars Electronica ist eine hochgeschätzte Institution und Einrichtung, sie ist absolut themenführend in vielen Bereichen. In Kenntnis dieser Kompetenz war es wirklich naheliegend, unsere Ideen mit dem Ars Electronica Futurelab zu diskutieren. Es ist wirklich unglaublich, welche Kompetenz, nämlich zum Beispiel auch von Seiten der Musikwissenschaften, dort gegeben ist. Das war für uns der Grund, diese Ausstellung mit der Ars Electronica zu entwickeln.

Credit: Vanessa Graf

Was verbinden Sie mit Stille Nacht?

Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer: Stille Nacht weckt eine sehr persönliche und kindliche Erinnerung. Dadurch, dass dieses Lied immer nur einmal im Jahr zu hören ist, ist die Erinnerung ganz klar an den Weihnachtsabend oder an diese geborgene Situation gebunden. Meine Wahrnehmung von Stille Nacht selbst hat sich natürlich in der Beschäftigung damit ein bisschen verändert, aber es bleibt ein Gefühl der Geborgenheit und der Wärme.

Peter Husty: Jeder und jede hat ganz persönliche Zugänge zu diesem Lied, das schon von seiner Melodie etwas Anheimelndes, etwas Eigenes hat. Ich verbinde es damit, nach dem vorweihnachtlichen Stress, der mit Veranstaltungen bis hin zum Einkaufen verbunden ist, im Inneren ein wenig zur Ruhe zu kommen. Und damit, dass das, was das Lied ausdrücken soll, nämlich eine Friedensbotschaft, eine Botschaft von Ruhe und Stille, dass das für mich dann auch wirklich eintritt.

Martin Hochleitner: Ich glaube, das ist das Riesenthema: Dass Stille Nacht etwas ist, dass wir alle mit einer persönlichen, intimen Erfahrung verbinden, dem Weihnachtsfest. Es geht immer stark um Kindheit, oder darum, selbst Eltern zu sein, Vater oder Mutter. Das sind diese persönlichen Aspekte, und das merken wir auch. Diese Intimität soll nicht emotional konstruiert sein oder überladen von Gefühlen, weil wir wissen genauso, wie viel zu Weihnachten auch gestritten wird. Das bedingt eben auch, sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen. Dieser Verantwortung haben wir uns hoffentlich gut gestellt.

Credit: Vanessa Graf

Wie erlebten Sie die Auseinandersetzung mit Stille Nacht außerhalb der Weihnachtszeit?

Peter Husty: Wir arbeiten jetzt schon zwei Jahre an der Ausstellung. Besonders dieses Jahr, in diesem heißen Sommer, war es etwas schwierig, sich mit Stille Nacht auseinanderzusetzen. Es ist gelungen, trotz hoher Temperaturen kann man sich dem Lied widmen. Es hat sich gezeigt, dass die Qualität des Liedes so hoch ist, dass man sich nicht daran abhört. Es lief natürlich nicht kontinuierlich, aber es wurde auch nicht zu einem negativ belegten Ohrwurm.

Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer: Es war schwierig, sich im Vorfeld, vor Weihnachten, mit dem Lied, seiner Intensität und seiner Beschaffenheit zu beschäftigen. Das hat das Bild über dieses Lied für mich verändert, und ich glaube auch für die beteiligten Kollegen und Kolleginnen. Mein Bild von Stille Nacht wurde dadurch ganzheitlicher. Es gibt sehr viele Hintergrundinformationen, die uns durch die Beschäftigung mit dem Lied vermittelt wurden. Die Auseinandersetzung zeigte mir die interkulturelle Bedeutung und seine Gültigkeit als Friedenslied.

Credit: Vanessa Graf

Welche Bedeutung hat das Lied nach dieser intensiven Arbeit daran für Sie?

Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer: Jetzt, nach der Beschäftigung, ist es für mich ganz klar ein Friedenslied, nicht mehr nur persönliches Weihnachtslied.

Peter Husty: Ich werde es dieses Jahr zu Weihnachten, wenn es irgendwo tönt, sicherlich mit einem anderen Hintergrundwissen und einem anderen Auge betrachten.

Martin Hochleitner: Man hat eine höhere Kenntnis. Ich glaube, es ist ersichtlich, dass es bei uns um viel, viel mehr geht als nur um das Lied. Es geht um den Kontext, es geht um die Wirkung, es geht um die Wirksamkeit, es geht um Aspekte der politischen Vereinnahmung, der Kommerzialisierung, aber auch darum, wie wir mit Menschen, zum Beispiel mit dem Gehörlosenverband, dieses Lied verarbeitet haben. So entstanden sehr berührende Aspekte, aber zum Teil auch sehr irritierende. Wenn man sich vorstellt, dass der Nationalsozialismus den Liedtext umschrieb, da bekommt man wirklich Gänsehaut – im negativen Sinn.

Die Ausstellung Stille Nacht 200 ist noch bis 3. Februar 2018 im Salzburg Museum zu sehen. Mehr erfahren Sie hier.

Um mehr über Ars Electronica zu erfahren, folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und Co., abonnieren Sie unseren Newsletter und informieren Sie sich auf https://ars.electronica.art/.