- Pressemitteilung als PDF

- Fotos via Flickr

- YouTube-Stream der Pressekonferenz

- Jury / Prix Ars Electronica 2025

- Preisträger*innen 2025 inkl. Jury Statement

- Ars Electronica Blog: Interviews mit den Preisträger*innen

- Ars Electronica Festival 2025 & Presseakkreditierung

(Linz, 7.7. 2025) Der Prix Ars Electronica ist der weltweit traditionsreichste Wettbewerb für Medienkunst. Seit 1987 werden Pionier*innen ausgezeichnet, die inspirierende Projekte an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft realisieren. Im Jahr 2025 verzeichnete der Wettbewerb in vier Kategorien 3.987 Einreichungen aus 98 Ländern. Jetzt stehen die vier Preisträger*innen fest, die mit den begehrten Goldenen Nicas und je bis zu 10.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet werden.

Zusätzlich gibt es pro Kategorie mindestens zwei Awards of Distinction und mehrere Honorary Mentions. In der Kategorie u19–create your world gibt es neben der Goldenen Nica, den Awards of Distinctions und Honorary Mentions auch Hauptpreise für junge Kreative in den Altersgruppen u10, u12 und u14. Außerdem werden der Ars Electronica Award for Digital Humanity und der Isao Tomita Special Prize vergeben.

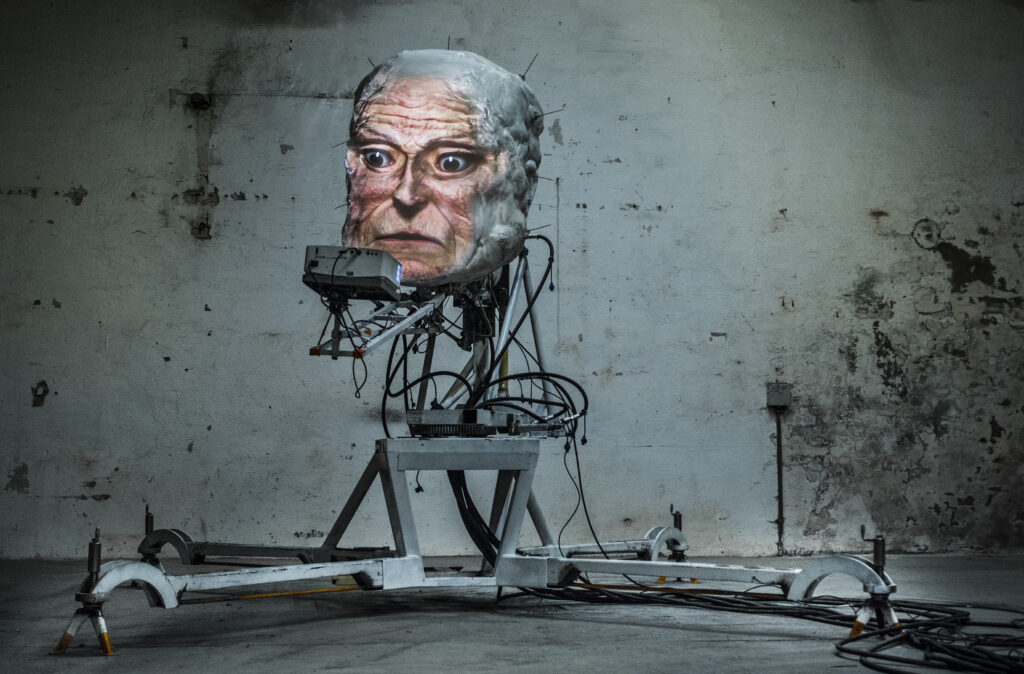

In der Kategorie New Animation Art (1.430 Einreichungen) setzten sich Frode Oldereid und Thomas Kvam (NO) mit Requiem for an Exit durch. Die raumgreifende Installation zeigt einen vier Meter hohen Roboter, der in einem eindringlichen Monolog Genozide in der Menschheitsgeschichte reflektiert – und dabei die Verantwortung jedes Einzelnen ins Spiel bringt.

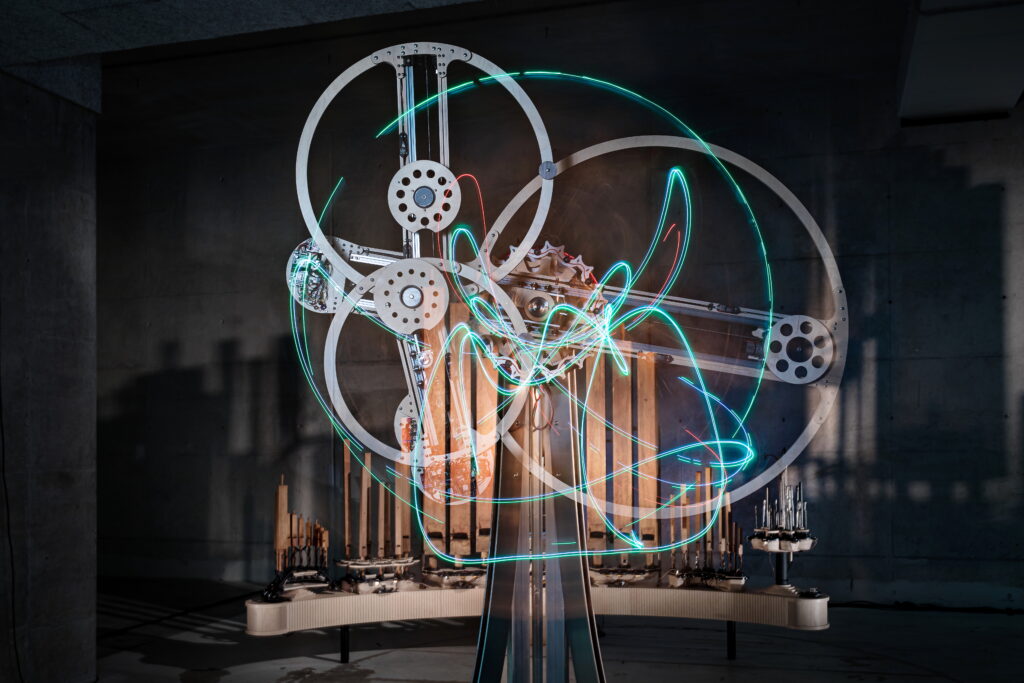

In der Kategorie Digital Musics & Sound Art (1.127 Einreichungen) werden Navid Navab (IR/CA) und Garnet Willis (CA) mit ihrem Projekt Organism ausgezeichnet. Im Mittelpunkt steht eine robotisch modifizierte Orgel, die sich aus dem rigiden Muster vorgegebener Sakralmusik befreit und sich auf unkontrollierbare Klangereignisse einlässt.

In der Kategorie Artificial Life & Intelligence (910 Einreichungen) geht die Goldene Nica an Paula Gaetano Adi (AR). Auf den historischen Spuren der Befreiungsbewegungen Lateinamerikas im 19. Jahrhundert überquerte ein Roboter namens Guanaquerx gemeinsam mit einem Trupp an Tieren und Menschen in sieben Tagen die Anden. Das Projekt entwirft eine Vision, wie KI und Robotik heute zu einer positiven, kollaborativ gestalteten Zukunft beitragen können, jenseits jeder Form der Ausbeutung und Machtausübung.

In der Kategorie u19–create your world (520 Einreichungen) waren Kinder und Jugendliche in Österreich eingeladen, ihre Ideen und Vorstellungen zur Welt von Morgen einzureichen. Unter allen Einreichungen in der Kategorie Young Professionals (14-19 Jahre) überzeugten Aleksa Jović und Nico Pflügler (Gilbert Gnos Productions) von der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz. Für ihren experimentellen Kurzfilm Das Ziegenkäsemachen aus der Sicht der Ziege werden sie mit der Goldenen Nica und 3.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet.

Prix Ars Electronica Jury 2025

Folgende Expert*innen bildeten die Jurys des Prix Ars Electronica 2025, sichteten die Einreichungen und wählten die Gewinner*innen in den jeweiligen Kategorien aus:

- New Animation Art: Boris Eldagsen (DE), Ayoung Kim (KR), Ari Melenciano (US), Everardo Reyes (FR/MX), Liz Rosenthal (UK)

- Digital Musics & Sound Art: Miriam Akkermann (DE), Dietmar Lupfer (DE), Kamila Metwaly (EG/PL), Ali Nikrang (AT/IR), Nao Tokui (JP)

- Artificial Life & Intelligence: Clemens Apprich (AT), Tamar Clarke-Brown (GB), Charlotte Jarvis (GB), Špela Petrič (SI), Simon Weckert (DE)

- u19–create your world: Vivian Bausch (AT), Clara Donat (AT), Jan G. Grünwald (DE), Katharina Hof (AT), Conny Lee (AT)

Zusatzpreise unter den Einreichungen

Der Ars Electronica Award for Digital Humanity, der vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten ermöglicht wird, geht 2025 an die Domestic Data Streamers (ES) mit Synthetic Memories. Das Projekt widmet sich dem Erhalt und der Rekonstruktion persönlicher Erinnerungen, und kann insbesondere Personen unterstützen, die von traumatischen Ereignissen oder von Gedächtnisverlust betroffen sind.

In Sitzungen zwischen Interviewer*innen und Teilnehmer*innen werden KI-generierte Bilder erarbeitet, die emotionale Verbindungen vertiefen und aufrechterhalten. Synthetic Memories liefert einen Prototyp dafür, wie öffentliche Institutionen, Gesundheitseinrichtungen, Museen und Kulturorganisationen weltweit neue Wege finden können, um sich mit dem Erhalt persönlicher Erinnerungen auseinanderzusetzen. Der Ars Electronica Award for Digital Humanity ist mit 10.000 Euro dotiert und wird unter allen Einreichungen zum STARTS Prize, zum European Union Prize for Citizen Science und zum Prix Ars Electronica vergeben.

Einreichende in der Kategorie Digital Musics & Sound Art hatten zusätzlich die Chance auf den Isao Tomita Special Prize, gestiftet vom TOMITA information Hub. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis geht an den japanischen Künstler evala und die großflächige Soundinstallation ebb tide. Es ist das neueste Werk seines Projekts See by Your Ears und lädt Besucher*innen ein, in einen einzigartigen Klangraum einzutauchen und Wahrnehmungsgrenzen auszuloten.

Präsentation auf dem Ars Electronica Festival

Eine Auswahl der ausgezeichneten Projekte wird auf dem Ars Electronica Festival von 3. bis 7. September im Lentos Kunstmuseum Linz und in der POSTCITY gezeigt. Die Prix Ars Electronica Award Ceremony findet am Donnerstag, den 4. September 2025, im Design Center Linz statt.

New Animation Art / Goldene Nica

Requiem for an Exit

Frode Oldereid (NO), Thomas Kvam (NO)

„Towering almost four meters high, Requiem for an Exit confronts visitors with a solitary head mounted on a steel exoskeleton, its skin a living projection, its voice an AI-generated baritone that delivers a stark meditation on chaos, suffering, and the limits of human agency. The piece is disarmingly direct—a single figure, a single monologue—yet every layer complicates the next. […] The work excels across all of the criteria that guided this year’s jury. It extends animation’s frontier by welding together disciplines that rarely share the same studio: industrial robotics, CGI, large-language-model scripting, generative voice, hydraulic choreography, projection-mapped sculpture and site-responsive sound. Every technological choice is integral to the argument: without real hydraulics the head’s weariness would ring hollow; without the projected epidermis its humanity would be too easily denied.“

Auszug aus dem Jury Statement

Die Installation Requiem for an Exit rückt eine imposante, robotische Figur ins Zentrum – ein skelettartiges Konstrukt aus Stahl, Hydraulik und Schaltkreisen. Die einzigen Ausdrucksmittel sind die Stimme und ein beweglicher Kopf. Sein digital modelliertes und hyperrealistisch animiertes Gesicht verleiht dem Roboter eine verstörende Präsenz, verstärkt durch eine verdichtete Klanglandschaft. Eine spürbare Schwere füllt den Raum.

Ruhig beginnt der Roboter einen Dialog und lässt eine philosophische Provokation zu – eine Reflexion über den Genozid als wiederkehrendes Element der Menschheitsgeschichte, eingebettet in unsere kollektive Genetik. Seine Worte zeichnen eine „Archäologie der Gewalt“ nach: von frühen Feldzügen, über koloniale Massaker, Konzentrationslager und systematische Auslöschung bis hin zur Gegenwart, in der Belagerung und Vertreibung fortbestehen. Seine Rede erzeugt ein Gefühl des Unbehagens und erzwingt die Auseinandersetzung mit der fortwährenden Zerstörungskraft des Menschen. Wenn der Roboter verstummt, ist die Stille keine Erlösung – sie ist erdrückend, Unschuld scheint nicht mehr vorstellbar.

Das „Requiem“ gilt weder der Maschine noch den Toten, sondern den Mythen, an die wir weiterhin glauben: dass Fortschritt Erlösung bringt, dass Intelligenz Ethik garantiert, dass Technologie den Menschen retten kann. Requiem for an Exit macht sichtbar, wie Verantwortung sich zunehmend verschiebt – von Individuen zu Bürokratien, von Bürokratien zu Algorithmen – und erinnert uns: Was wir delegieren, entzieht sich nicht unserer Verantwortung.

Credits

Artists, project team, and concept development: Thomas Kvam and Frode Oldereid

Programming: Thomas Kvam and Frode Oldereid

Software and system development: Øystein Kjørstad Fjeldbo

Hydraulic system engineer: Thomas Götz

Co-produced by Meta.Morf 2024, curated by Zane Cerpina and Espen Gangvik, TEKS – Trondheim Electronic Arts Centre

Special thanks: Lars Paalgard

With support from: the Fritt Ord Foundation; the Audio and Visual Fund; Meta.Morf Biennale 2024; and TEKS – Trondheim Electronic Arts Centre, Norway

New Animation Art / Award of Distinction

Ito Meikyū

Boris Labbé (FR)

Die Virtual-Reality-Installation ist inspiriert von klassischer Kunst, japanischer Literatur, persönlichen Begegnungen und den Reisen des Künstlers durch Japan. Boris Labbé greift auch ein zentrales Motiv der traditionellen japanischen Malerei auf: die Technik des „Fukinuki Yatai“, bei der das Innere eines Gebäudes aus der Vogelperspektive dargestellt wird. Durch diese Bildkomposition erforscht er die Vielfalt der Blickwinkel, narrative Verbindungen, die umfassende Panoramastruktur sowie die Anordnung von Geometrien, Motiven und Figuren.

Ito Meikyū lädt das Publikum ein, in ein großformatiges, animiertes Fresko einzutauchen. Die Installation zeigt gezeichnete, animierte und vertonte Szenen. Eine subjektiv wahrgenommene Welt nimmt die Form eines Labyrinths an, eine verschachtelte Architektur, bevölkert von Pflanzen, Objekten, Tieren, Menschen, Mustern und Kalligrafie. Die Besucher*innen sind eingeladen, sich frei durch diesen virtuellen Raum zu bewegen – angeleitet von zufälligen Entdeckungen.

Credits

Director: Boris Labbé

Production: Sacrebleu Productions, Les Films Fauves, Parangon

Music: Daniele Ghisi

Sound: Daniele Ghisi, Alex Nogueira

Lead developer: Charles Ayats Distribution: Unframed Collection

New Animation Art / Award of Distinction

The Cast of the Invisible

Lau Wai (HK)

Mit faszinierenden 3D-Animationen entwirft Stained eine alternative Zukunftsvision: In der fiktiven Welt „Mojo“ haben Black Cultures die amerikanischen Landschaften nachhaltig geprägt. Protagonist Demetrius ist Mitglied der Gang „Crimson Needles“, die mit rotgefärbten Pflanzen ihr Revier markiert. In einer Rückblende erinnert er sich daran, wie seine Faszination für eine blaue Pflanze einst zu seiner Ächtung führte – Hinwendungen dieser Art sind in der Gang tabu. Intime Momente offenbaren Demetrius‘ inneren Konflikt beim Ringen um emotionale Bewältigung.

Jeremy Kamal erschafft in Stained eine neuartige Symbiose: Gangkultur wird zur landschaftlichen Erscheinung, ihre Mitglieder wandeln sich zu Umweltschützer*innen und Teeproduzent*innen. Menschen, Technologien, Natur und Fiktion verschmelzen zu einer alternativen Lebensform, die versucht, reale Gräben zu überwinden. Jeremy Kamal regt an, Landschaften aus neuen Blickwinkeln zu betrachten und ihre Gestaltung als gemeinschaftliches Projekt mit vielfältigen Möglichkeiten zu begreifen. Seine animierte Vision vereint Klimaaktivismus, Umweltschutz und Ökologie mit der Lebenswirklichkeit von Black Americans. Der fiktive Ort Mojo dient ihm als Projektionsfläche für neuartige Rituale, Mythologien und Landschaftsvisionen jenseits gängiger Naturvorstellungen.

Credits

Directing, writing, editing & animation: Lau Wai

Soundtracks:

“The Void” by Stephen Keech

“Above the Clouds” by Theatre of Delays

“A Twist of Fate” by Or Chausha

“The Fall” by Or Chausha

“Dark Forest” by John Dada & the Weathermen

Audio recording & sound editing: Lau Wai

Digital Musics & Sound Art / Goldene Nica

Organism

Navid Navab (IR/CA), Garnet Willis (CA)

„A century-old Casavant pipe organ—long associated with rigidity, control, and Western sacred music—is re-animated through a choreography of kinetic gestures in the attempt to deconstruct the socio-historical tonality of this instrument. Robotically prepared and intimately entangled with a chaotic triple pendulum, the instru-ment no longer obeys the dictates of a human performer but slowly deconstructs new timbres and sonic nuances.[…] It seems that, Organism become a subversive apparatus—an act of sonic reclamation. Through the radi-cal recontextualization, the artists dismantle the organ’s fixed authority and repurpose it to a state of respon-sive, chaotic life. This is not simply a reinvention of an instrument, but a re-imagining of time, space, and historical memory.“

Auszug aus dem Jury Statement

Organism versteht sich als investigative Plattform, die uns hilft wahrzunehmen und zu verstehen, wie chaotische Bewegungen und turbulente Dynamiken Klang formen können. Es gibt zwei Modi: ein Solokonzert und eine Installation. In beiden Varianten steht eine robotisch präparierte historische Pfeifenorgel im Zentrum. Systeme, die chaotische Luftströme unterbinden sollten, wurden bewusst entfernt – wodurch Klänge, die jahrhundertelang unterdrückt waren, wieder zum Vorschein kommen.

Es wurden nur die „instabilsten“ Pfeifen ausgewählt, nämlich jene mit der höchsten Empfindlichkeit gegenüber Luftstromschwankungen – so werden selbst die feinsten Wechselwirkungen sinnlich erfahrbar. Bereits kleinste Bewegungen eines Servomotors, der den Luftstrom in einer Pfeife steuert, können den Klang plötzlich verändern. Bei Konzerten unter dem Titel Organism: In Turbulence nutzt Navid Navab Gestik, um mit der Unvorhersehbarkeit von Organism zu interagieren.

In der Installation Organism + Excitable Chaos, die Navid Navab in Zusammenarbeit mit Garnet Willis entwickelt hat, steuert ein robotisch gelenktes dreifaches Pendel die Luftstromdynamik der Orgel. Durch den schnellen Austausch von potenzieller und kinetischer Energie zwischen seinen drei beweglichen Armen entsteht eine kontinuierlich chaotische Bewegung. Der elegante Tanz des Pendels mit der Schwerkraft wird drahtlos erfasst und in Daten übersetzt, wodurch Excitable Chaos den Klang von Organism formen kann – kinetisches Chaos tritt in einen Dialog mit klanglicher Turbulenz.

Credits

Concept, direction, composition, sculpture, pro-gramming, design, electronics, sonification (installa-tion), performance (concert): Navid Navab

Sculpture, lead design, electronics, engineering, energetics: Garnet Willis

Digital Musics & Sound Art / Award of Distinction

Bla Blavatar vs Jaap Blonk

Jonathan Chaim Reus (US/NL)

Bla Blavatar vs Jaap Blonk führt den Hype rund um die Automatisierung kreativer Prozesse ad absurdum und lädt das Publikum dazu ein, die versteckte Arbeit hinter der Datenverwertung von Stimme zu hinterfragen. In live aufgeführten „Dataset-Making-Performances“ tritt der Lautpoet Jaap Blonk in ein stimmliches Duell mit seinem KI-generierten Stimmklon, dem Bla Blavatar, verkörpert von Jonathan Chaim Reus. In jeder Session stellt Blonk algorithmisch erzeugte „Datensatz-Gedichte“ vor – inspiriert von phonetisch ausgewogenen Lesetexten aus der Sprachwissenschaft. Seine Stimme wird dabei live aufgenommen. Jede Aufnahme fließt wiederum in das Training des Bla Blavatar ein.

Das Projekt konzentriert sich nicht auf beunruhigend realistische Stimmklone, sondern auf die körperliche, kreative und geistige Leistung, die überhaupt notwendig ist, um Lautpoesie auf Basis einer KI-kompatiblen Partitur zu performen. Für die Echtzeit-Stimmgenerierung greift der Bla Blavatar auf das eigens entwickelte KI-Tool Tungnaá zurück, das die Strukturen autoregressiver Text-to-Speech-Netzwerke nutzt und zeitgleich kritisch hinterfragt. Bla Blavatar vs Jaap Blonk widersetzt sich bewusst dem Trend von KI-Systemen, festzulegen, wie eine perfekte Stimme zu klingen hat, sondern macht Raum für erfundene Sprachen und ungewöhnliche Ausdrucksweisen.

Credits

Performance, notation and dataset creation: Jonathan Chaim Reus and Jaap Blonk

Research and development of Tungnaá: Victor Shep-ardson and Jonathan Chaim Reus

With support from:

PiNA – Association for Culture and Education

Intelligent Instruments Lab, University of Iceland

Stroom Den Haag

S+T+ARTS AIR: funded by European Union and co-funded by PiNA

Digital Musics & Sound Art / Award of Distinction

Mineral Amnesia

Ioana Vreme Moser (RO)

Mineral Amnesia zeichnet akustisch die Entwicklung und den Verfall der EPROMs nach – der ersten Computer-Speicherchips, deren Datenspeicher gelöscht und neu programmiert werden konnte. Unter Quarzfenstern aus reinem Kristall eingeschlossen, verlieren die EPROMs gespeicherte Informationen, sobald sie Licht ausgesetzt werden. Mineral Amnesia haucht den Speichermedien aus der Vergangenheit neues Leben ein und übersetzt ihr verblassendes Gedächtnis in ein hörbares Erlebnis.

Für Mineral Amnesia wurden EPROMs verschiedener Generationen verwendet. Die Künstlerin nahm ihre eigene Stimme auf und speicherte die Aufnahmen auf den ausgewählten EPROMs. In der Installation werden jene unter eine künstliche Lichtquelle gelegt, wodurch die Daten – die eingeschriebenen Geschichten – zunächst verzerrt werden und allmählich in digitales Rauschen übergehen. Wenn die Erinnerungen vollständig verschwunden sind, verstummt auch die Installation. Das Projekt zeigt auf, wie das enorme Wachstum digitaler Daten im Techno-Kapitalismus Informationen in Hardware einschließt, die am Ende als giftiger Elektroschrott weltweit entsorgt wird.

Credits

Commissioned by Simultan Assosciation and Galerie Nord

Curated by: Levente Kozma, Carsten Seiffarth, Ve-ronika Witte

Technical support: Dorian Largen

Assistance: Alin Rotariu, Gloria Vreme Moser, Theo Vreme Moser

Woodwork: Alex Matusciac

With support from: Administration of the National Cultural Fund (RO); Stiftung Kunstfonds, Senatsver-waltung für Kultur und Europa (DE)

Artificial Life & Intelligence / Goldene Nica

Guanaquerx

Paula Gaetano Adi (AR)

“By re-enacting the historic 1817 Crossing of the Andes, which marked the beginning of Chile’s liberation from Spanish colonial rule, with an insurgent robot, its army of artists, engineers, local baqueanos, and their 58 mules and horses, the artwork not only puts a finger in the wound of the colonial entanglements of our present moment, but also points beyond. Promoting new forms of knowledge, togetherness and social change, we wish to honor the extraordinary scope and ambition of this work, which envisions robotics as a technology of liberation and invites us to poetically engage with our past in order to create a different, pluriversal future. In its critical engagement and visionary scope, this work offers not only a beautiful cinematic experience, but also a meaningful performative act and powerful cultural intervention. It gestures towards new horizons, relationships and forms of life—artificial or otherwise—that might emerge from the cracks of our current systems.”

Auszug aus dem Jurystatement

Im Jahr 1817 unternahm das revolutionäre Andenheer ein gewaltiges Vorhaben: 5.200 Männer und Frauen, begleitet von über 10.000 Maultieren und Pferden, überquerten die Anden von Argentinien nach Chile, um die Befreiung Lateinamerikas vom spanischen Kolonialregime voranzutreiben. Zwei Jahrhunderte später folgte ein anderer Trupp derselben Route: Der vierbeinige Roboter Guanaquerx – benannt nach dem wildlebenden Guanako – wanderte sieben Tage lang gemeinsam mit Künstler*innen, Ingenieur*innen, Maultiertreiber*innen sowie 58 Maultieren und Pferden über die Anden. Ihre Mission: die Anden als Ort des Widerstands zurückzuerobern – und Robotik als Werkzeug planetarer Befreiung neu zu denken.

Guanaquerx wurde von einem transdisziplinären Team entwickelt, besteht teils aus Caña Colihue (Bambus) und ist in traditionelle andine Stoffe gehüllt. Der Roboter verbindet indigenes Wissen mit Technologie und steht für eine kollaborative, lokal verankerte Vision von Robotik. Guanaquerx nimmt Bilder und Geräusche der Umgebung auf, imitiert ein Wiehern (Relincho), schlägt eine traditionelle Trommel und hisst die Fahne der „Revolutionären Armee der Künstlichen Befreiung“. Auf der Brust trägt die robotische Figur eine Tafel mit den „Pluriversellen Robotergesetzen“, eine Neufassung der berühmten Robotergesetze nach Isaac Asimov. Die adaptierten Regeln sehen vor, dass sich Roboter nicht nur dem Menschen verpflichten, sondern auch der Erde und all ihren Wesen.

In einer Zeit, in der KI und Robotik der Ausbeutung dienlich sind, Umweltzerstörung ermöglichen und koloniale Machtansprüche stärken, entwirft Guanaquerx eine alternative Vision. Das Projekt lädt dazu ein, sich eine befreiende technologische Revolution vorzustellen – eine, die das unvollendete Projekt der Dekolonisierung aufgreift und Roboter als Mitstreiter für eine nachhaltige Zukunft sieht. Eine Zukunft, in der das Verhältnis zwischen Mensch, Maschine und Erde neu gedacht wird.

Credits

With support from Creative Capital, Hyundai Motor Group, and the Rhode Island School of Design.

Lead artist and concept: Paula Gaetano Adi

Robotic development: Hyundai New Horizons Studio and Miguel & Tomás Grassi

Andes expedition lead: Ramon Ossa and Diego Ossa

Bamboo craftman & designer: Leo Pellegrin

Textile artisans: Teresa Diaz, Arminda Suarez, Isabel & Rosa Perez

Web & graphic design: Philip Bayer & Tiger Dingsun

Photography: Pavel Romaniko

Video: Berny Garay Pringles, Arturo Delgado, Emanuel Morte, Alejandro Borsani

Sound: Facundo Bustamante, Javier Bustos

Research assistants: Martina Schilling, Ignacio Heredia

Education program: Claudio Alession, Escuela Obispo Zapata

Artificial Life & Intelligence / Award of Distinction

Anatomy of Non-Fact. Chapter 1: AI Hyperrealism

Martyna Marciniak (PL)

AI Hyperrealism ist das erste Kapitel des Projekts Anatomy of Non-Fact, das auf unabhängige forensische, technische, visuelle, kulturelle und historische Recherche zurückgeht. Ausgangspunkt ist das virale Deepfake des sogenannten „Balenciaga-Papstes“ – ein Bild aus dem Jahr 2023, das Papst Franziskus in einer modischen weißen Daunenjacke zeigt. Das Projekt untersucht die Mechanismen bildbasierter Desinformation und die visuelle Ästhetik KI-generierter Deepfakes. Es zeigt auf, wie sich Falschinformationen über soziale Medien verbreiten – und welche visuellen Muster sie glaubwürdig erscheinen lassen.

In dem rund 18-minütigen Video reflektiert der „Balenciaga-Papst“ über das Verhältnis von Fakt und Fiktion – und über die wachsende Sorge, dass synthetische Bilder gezielt zur massenhaften Desinformation beitragen. Während KI-Modelle Fotos als Rohmaterial oder als Abbild der Realität verarbeiten, fordert der Avatar ein neues Nachdenken über die Beziehung von Bild und Wahrheit. Diese kritische künstlerische Untersuchung macht deutlich, wie wichtig öffentliche Aufklärung und Medienkompetenz in einer Zeit geworden sind, in der medial erzeugte Realitäten unsere Wahrnehmung prägen.

Credits

Written, produced, and directed by: Martyna Marciniak

“Balenciaga Pope” played by: Derrick Jenkins

Hands played by: Rojia Forouhar Abadeh, Martyna Marciniak, Kotryna Slapsinskaite

Sound design and score: Marco Pascarelli

Production management: Kotryna Slapsinskaite

Videography: Hagen Betzwieser

Artificial Life & Intelligence / Award of Distinction

XXX Machina

Erin Robinson (GB), Anthony Frisby (GB)

XXX Machina ist eine immersive, digitale Installation, die untersucht, wie Künstliche Intelligenz den menschlichen Zugang zu erotischem Begehren, Identität und Intimität ins Wanken bringt. Als eine „autonome Begehrensmaschine“ generiert sie einen rekursiven Strom aus Deepfake-Bildern, Videos, Stills und 3D-Renderings der Künstlerin Erin Robinson. Erzeugt wurden jene mittels Diffusion Models, trainiert mit einem eigens zusammengestellten Datensatz mit Material von Plattformen für KI-Pornografie.

XXX Machina erkennt wiederkehrende Themen in den Eingaben und verarbeitet sie neu. Dabei fließen Spuren früherer Körper in den Erzeugungsprozess ein – und es entstehen instabile, sich ständig verändernde Bildfolgen. Was zunächst wie konventionelle Pornografie wirkt, beginnt sich aufzulösen: Körper werden verzerrt, fallen auseinander und setzen sich neu zusammen, lösen sich von erkennbaren Körperformen und wirken zunehmend unheimlich. Die Installation untersucht, wie künstlich erzeugte Bilder Erotik neu definieren – indem sie uns suggerieren, was begehrenswert ist. XXX Machina stellt die Frage, was aus erotischem Verlangen wird, wenn das Gegenüber nur noch simuliert wird und seine individuelle Bedeutung verliert.

Credits

Sound artist: Jamie Turner

Film location: Black Box, School of Arts and Creative Technology, The University of York

Installation Setup: Ben Eyes

With thanks to: Federico Reuben

u19–create your world / YP Goldene Nica

Das Ziegenkäsemachen aus der Sicht der Ziege

Aleksa Jović (AT), Nico Pflügler (AT) (Gilbert Gnos Productions)

“Der männliche Körper wird zum Ort der Verhandlung. Irgendwo zwischen geistiger Instabilität und sexueller Fantasie. Die Bodyhorror-Elemente erinnern an David Cronenberg: Eine Penis-Dentata als Incel-Gegenentwurf zur Vagina-Dentata? Ein Euter am Bauch des Protagonisten, der ihm als Lustquelle zu dienen scheint, immer präsent, immer nach außen hin sichtbar. Ein Meta-Kommentar auf Literatur und Film durchzieht die Tonspur: Eine Stimme wirft Zitate in den Raum: z.B. aus William Gibsons Roman Neuromancer oder aus dem Film Forrest Gump. Gerade die Ambivalenz des Videos, das Interpretationsspielraum lässt, und seine anarchische Umsetzung, sind unverzichtbare Zeugnisse unserer (Online-)Kultur. Es ist ein post-postmoderner Film, der das Medium so sehr feiert, zerlegt und neu zusammensetzt, dass man kaum hinterherkommt – und genau das ist der Punkt. Zwischen Slow Cinema und Meme-Ästhetik, zwischen Bodyhorror und Zitatgewitter entsteht ein Werk, das nicht nur zeigt, was erzählt wird, sondern wie erzählt werden kann. Ein Film, der weiß, was TikTok ist – und trotzdem Kino bleibt.”

Auszug aus dem Jurystatement

Aleksa Jović und Nico Pflügler (beide *2006) setzen auf „Filme, die niemand sehen möchte“ und experimentieren mit Absurdität und verstörenden Elementen. Ihren Film Das Ziegenkäsemachen aus der Sicht der Ziege beschreiben sie als Zumutung. Zuschauer*innen verlieren sich in einem erstickenden Zyklus aus Melken, Schmieren und Zerstören: Die Hände eines Fremden massieren die schleimigen Nippel eines jungen Mannes, die seinem haarigen Euter entwachsen. Sein Körper wird zum Ritual und verliert jede Erinnerung daran, je etwas anderes gewesen zu sein als ein Produktionsmittel. Während sich alles rundherum auflöst, wird weitergemolken.

Der Film beschreibt ein System, das seine eigene Bedeutung verschlungen hat, fortfährt und in kritikloser Akzeptanz verharrt. Die Ziege existiert in einem Zustand reiner Funktionalität, in dem Schmerz, Lust, Scham und Wille zu einem endlosen Zustand der Produktivität verdichtet sind. Das Ziegenkäsemachen aus der Sicht der Ziege ist eine „Kadaverstudie“ des Mediums Film und reflektiert eine Kultur des Konsums. Eine abstrakte Chronik einer Kunstform, die von ihren eigenen Ritualen und der endlosen Reproduktion toter Formen erstickt wird.

u19–create your world / YP Award of Distinction

somes – Plattform für politische Transparenz

Tim Herbst (AT), Florian Nagy (AT), Lukas Zöhrer (AT)

Die Online-Plattform somes möchte Desinformation, algorithmischen Filterblasen, Korruption und Politikverdrossenheit entgegenwirken, indem sie parlamentarische und regierungsspezifische Aktivitäten, Prozesse und Informationen niederschwellig zugänglich macht. Das Tool ermöglicht es Nutzer*innen mithilfe vielfältiger politischer Daten – wie Informationen zur österreichischen Tagespolitik, zu Gesetzesänderungen und demokratischen Initiativen – informierte Entscheidungen über die Wahl von Abgeordneten oder Parteien zu treffen. Gleichzeitig soll somes den Dialog zwischen Politik und Wäh-ler*innenschaft fördern – in weiterer Folge auch als europaweit agierende Plattform.

Credits

Logo and color scheme: Sarah Rohrbacher

Ideas and help with initial presentations and pitches: Daniel Weishörndl

Idea, color scheme, business plan and network: Clemens Bauer

Organization of financial support: Gerald Stoll (HTL Hollabrunn)

Diploma thesis supervision: Michael Wihsböck (HTL Hollabrunn)

u19–create your world / YP Award of Distinction

Die moderne Hausfrau

Rosa Gottwald (AT), Luna Hörstlhofer (AT), Lucia Kottar-Trimmel (AT), Barba-ra Reiter (AT)

Mit der interaktiven Installation Die moderne Hausfrau gehen die Künstler*innen gesellschaftlichen Narrativen zur Rolle der Frau auf den Grund. Ein Holzschrank macht wortwörtlich Schubladendenken sichtbar und zeigt, wie tief verwurzelt bestimmte Rollenbilder sind – und wie sie sich heute in neuem Gewand reinszenieren. Während die erste Lade alte Werbeanzeigen und Stereotype offenlegt, dokumentiert die zweite den Kampf um Gleichberechtigung und Emanzipation. Die dritte Schublade zeigt den modernen Tradwife-Trend (kurz für traditional housewife) in Sozialen Medien, wodurch Errungenschaften des Feminismus scheinbar ins Wanken geraten. Ein Projekt, das hinterfragt – und zum Hinterfragen einlädt.

u19–create your world / u14 Hauptpreis

B-Movie „B-VENGERS“

Schüler*innen der Allgemeinen Sonderschule Klosterneuburg (AT)

Acht Schüler*innen der Allgemeinen Sonderschule Klosterneuburg gestalteten mit GEH.BEAT, Mobile Jugendarbeit Klosterneuburg einen trashigen Katastrophen-Clip in der Tradition der B-Movies. Dafür entwickelten sie mit der App Tagtool animierte Charaktere, denen sie Superkräfte, Namen, Aussehen und persönliche Schwächen zuordneten. Der absurde Kurzfilm, der das Superhelden-Genre auf links dreht, überzeugt mit anarchischem Humor, visueller Klarheit und erzählerischem Tempo.

B-VENGERS erzählt die Geschichte des Weihnachtsmanns, der während seiner Sommerfrische vom genialen Fritz, der von Weltherrschaftsfantasien geplagt ist, in ein riesiges Monster verwandelt wird. Dieses droht, die Stadt „Klosteraltburg“ in Schutt und Asche zu legen. Da kommen die Superhelden B-Vengers ins Spiel und es entsteht ein gänzlich neuer Blick auf das Heldentum.

Credits

Pro Juventute GEH.BEAT, Mobile Jugendarbeit Klosterneuburg, projuventute.at/gehbeat

OMAi – Office for Media and Arts International, omai.at

u19–create your world / u12 Hauptpreis

WWS Power Cube

Leopold Kastler (AT)

Der junge Erfinder Leopold Kastler wollte alle drei nachhaltigen Energiequellen gemeinsam nutzen, um auch an abgelegenen Orten Strom erzeugen zu können. Die Idee kam ihm, als er auf einer Alm war und nur eine kleine Solarzelle hatte, dafür aber viele Bäche und starken Wind. Aus diesem Grund entwickelte er den transportablen und voll funktionstüchtigen WWS Power Cube, der Wasser, Wind und Sonne zugleich zur Stromerzeugung nutzt. So können Handys, Powerbanks und andere Geräte mit einem USB-Kabel aufgeladen werden. Der WWS Power Cube funktioniert auch dann, wenn nur eine der drei Energiequellen vorhanden ist. Am effizientesten ist er aber, wenn alle drei Module laufen.

u19–create your world / u10 Hauptpreis

PA1NTING

NEA (Nea Geršak) (DE)

PA1NTING ist ein Kurzfilm über das Malen, der teils mit KI (Runway Gen-3 Alpha, Frames) erstellt wurde. NEA möchte mit ihrem Projekt zeigen, dass man mit Kunst – im wahrsten Sinne des Wortes – in andere Welten eintauchen kann. Inspiriert dazu hat sie mitunter Paul Trillos Videoarbeit Washed Out “The Hardest Part“, die 2024 mit dem AI in Art Award des Prix Ars Electronica ausgezeichnet wurde.

Im Film malt NEA an ihrem Acrylbild Lichtung im Märchenwald. Sie ist so tief darin versunken, dass sie scheinbar in das Bild hineinfällt. In dieser Märchenwald-Welt ist es jedoch nicht wirklich sie, sondern ein KI-generierter Mensch, der ihr nur sehr ähnelt und auf ihre Stimme zurückgreift. Als NEA wieder aus ihren Gedanken auftaucht, hängt sie zufrieden ihr Acrylbild auf.

Instagram: @nea.art.gallery

Isao Tomita Special Prize

by TOMITA information Hub

ebb tide

evala (JP)

“In his sound installation ebb tide, Japanese sound artist evala demonstrates that the simple act of listening can be a transformative experience. He invites visitors to sit on a structure with intentionally minimal visual elements and allows them to be absorbed by the sound. The piece has no designated listening spot, no beginning, and no end. By defying traditional definitions of music and offering a new sensory experience, evala reflects his long-standing dedication to elevating auditory senses in our vision-centric world—emphasizing the importance of slowing down and being present.”

Auszug aus dem Jurystatement

ebb tide ist eine immersive, dreidimensionale Klanginstallation des japanischen Soundkünstlers evala und das neueste Werk seines Projekts See by Your Ears, das mit einem speziellen Soundsystem neue sinnliche Erfahrungen schaffen soll. Die Besucher*innen betreten einen 400 Quadratmeter großen Ausstellungsraum, in dem sie von intensiven Klangmustern und tiefer Dunkelheit empfangen werden. Allmählich gewöhnen sich die Augen an die Finsternis, und schwaches Licht macht erste Konturen erkennbar. Im Zentrum steht eine ungewöhnliche Struktur, die einem Riff an einer dunklen Meeresküste ähnelt, gebaut aus schallabsorbierendem Material. Behutsam tasten sich die Besucher*innen vor und gewöhnen sich langsam an das unregelmäßige Terrain.

Hyperreal und surreal zugleich, bringt der Klang verborgene Empfindungen hervor und lässt Wahrnehmungsgrenzen verschwimmen. Ein Ton wie ein scharfer Atemzug verleiht das Gefühl, als wäre der eigene Körper Teil eines Windspiels, im nächsten Moment fühlt es sich so an, als befände man sich an einer schroffen Felsküste oder als treibe man in einem unendlichen Raum der Schwerelosigkeit.

Credits

Concept, direction, composition, and all sound production: evala

Space design: Keisuke Toyoda (NOIZ), Masashi Hirai (NOIZ)

Lighting design: Megumi Yamashita (RYU), Over Cage (RYU)

Sound system: ZAK, Tetsuya Yamamoto (resonate with), Takeo Watanabe (arte)

This work was created for the exhibition „evala: Emerging Site / Disappearing Sight“ in 2024, commissioned by NTT InterCommunication Center [ICC].

Ars Electronica Award for Digital Humanity

des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten

Synthetic Memories

Domestic Data Streamers (ES)

“The jury recognizes Synthetic Memories as a powerful and constructive example of how AI can be used not to replace memory, but to engage with it for reflection, healing, and intergenerational exchange. It takes a com-prehensive and ethically sensitive approach to the culture of remembrance—highlighting how technology can support identity formation and emotional well-being, particularly among vulnerable communities.”

Auszug aus dem Jurystatement

Synthetic Memories nutzt generative KI, um persönliche Erinnerungen wiederherzustellen und dauerhaft zu bewahren – insbesondere solche, die verloren gegangen sind oder nie visuell festgehalten wurden. In Gesprächen schildern Teilnehmende ihre Erinnerungen, die von geschulten Interviewer*innen in KI-generierte visuelle Darstellungen übersetzt werden – greifbare Bilder, die gemeinsam erarbeitet werden, um emotionale Verbindungen zu vertiefen. Dieses Vorgehen hilft Menschen, die unter den Folgen von Vertreibung, Konflikten oder neurodegenerativen Erkrankungen (wie Gedächtnisverlust) leiden, einen Zugang zu ihrer Vergangenheit zu finden und ein Gefühl von Identität zu bewahren. Durch die Zusammenarbeit mit Institutionen wie den Universitäten von Toronto, British Columbia, Amsterdam und Southern California wird das Projekt wissenschaftlich weiterentwickelt und untersucht, welchen Einfluss diese Methode auf die Unterstützung von Menschen mit beginnender Demenz haben kann.

Das Projekt positioniert sich an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und sozialer Innovation. Es fördert den Dialog zwischen Generationen und Kulturen und setzt sich dabei gleichzeitig mit ethischen Spannungen zwischen subjektiven Erinnerungen und KI-generierten Inhalten auseinander.

Credits

Artist collective: Domestic Data Streamers

Curation: Domestic Data Streamers and José Luis de Vicente

Design and mediation of participatory workshops: Anais Esmerado

Associate researcher: Prof. Alex Mihailidis

Guest artist: Anna Roura

Ars Electronica Award for Digital Humanity / Honorary Mention

AI Nüshu (AI女书)

Yuqian Sun (CN)

Nüshu (女书) ist eine einzigartige Sprache, die von Frauen in der chinesischen Provinz Hunan erfunden und über Jahrhunderte hinweg genutzt wurde, um sich auf Chinesisch zu verständigen, obwohl ihnen der Zugang zum formalen Bildungssystem verwehrt war. AI Nüshu ist eine interaktive Installation – und das erste Kunstprojekt, das Nüshu aus der Perspektive der Computerlinguistik interpretiert.

Das Projekt trainiert KI-Agenten darauf, die Vorgehensweise analphabetischer Frauen im alten China zu imitieren, um ein neues Sprachsystem zu entwickeln, das den Widerstand gegen patriarchalische Zwänge symbolisiert. Denn hier besteht eine Verbindung zu Maschinensprachen, die menschlicher Kontrolle unterstellt sind. Da diese Maschinensprache für Menschen erlernbar ist und entschlüsselt werden kann, stellt sie das bestehende Paradigma in Frage, wonach Menschen die sprachlichen Autoritäten sind und Maschinen die Lernenden.

Credits

Director: Yuqian Sun

AI language system development: Zhijun Pan, Yuqian Sun

Unity development: Chuyan Xu

Website development: Hui Yan, Weizheng (Katheryne) Xu, Huichuan Wang

Research work: Yuqian Sun, Yuying Tang, Yanrang Wang

Advisor: Tristan Braud, Zhigang Wang, Chang Hee Lee, Ali Asadipour

With support from: The winner grant from Lumen Prize – Carla Rapoport Award.

STATEMENTS

„Roboter, die gesellschaftliche Herausforderungen aus neuer Perspektive zugänglich machen und Geschichte leben-dig werden lassen, Soundinstallationen, die vorgegebene Klangmuster und klassische Konzertsäle hinter sich lassen, und kritische Filmprojekte, die zeigen, wie ‚Panik‘ und Unbehagen zu produktiven Kräften werden können – die Preisträger*innen des Prix Ars Electronica 2025 führen uns vor Augen, wie an der Schnittstelle von Kunst, Technolo-gie und Gesellschaft neue Handlungsspielräume entstehen. Reflexion und proaktive Gestaltung sind dabei untrennbar miteinander verbunden.“

Dietmar Prammer, Bürgermeister der Stadt Linz und Eigentümervertreter von Ars Electronica

„Fast 4.000 Einreichungen aus 98 Ländern im Jahr 2025 zeigen das ungebrochene Interesse am Prix Ars Electronica, der schon seit 1987 hier in Linz ausgetragen wird. Die künstlerischen Beiträge stellen sich auch in diesem Jahr gesellschaftlichen, technologischen und kulturellen Fragen, die uns heute, in Zeiten des Wandels, alle betreffen. Ich gratuliere den Preisträgerinnen herzlich und freue mich darauf, ihre Projekte, Installationen, Filme und Performances im September beim Ars Electronica Festival gemeinsam mit Besucher*innen aus Linz und aller Welt zu erleben.“

Doris Lang-Mayerhofer, Kulturstadträtin und Beiratsvorsitzende von Ars Electronica