Die diesjährige Themenausstellung PANIK: Komplex. Absurd. Ominös. erkundet verschiedene Dimensionen und Kontexte von Panik – erfahre mehr über das kuratorische Konzept von Ko-Kuratorin Manuela Naveau, das durch die Ausstellung führt.

PANIK: Komplex. Absurd. Ominös.

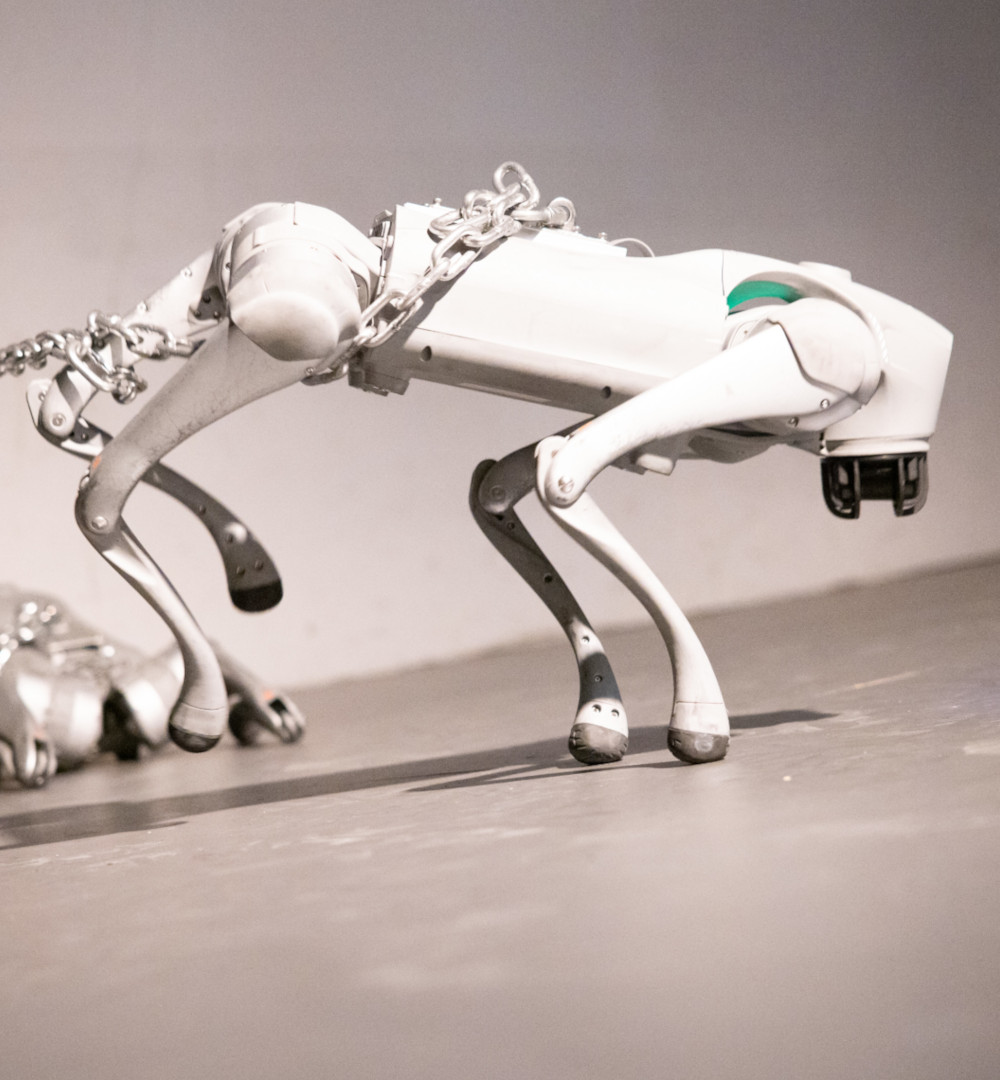

Chapter 1: Moral Limits of Control

Was bist du bereit zu akzeptieren, um dich sicher zu fühlen und ein komfortables Leben zu führen? Wie bewertest du für dich selbst die technologische Komplexität unserer Realität? Und was geschieht, wenn Kontrolle, die einst beruhigend wirkte, die Grenzen dessen überschreitet, was du als ethisch unantastbar betrachtest? Dieses Kapitel untersucht sichtbare und unsichtbare Dynamiken der Kontrolle und die materiellen Folgen, die sie für Individuen und Gemeinschaften haben. Es fordert uns dazu heraus zu fragen, was tatsächlich im Austausch für Stabilität verlangt wird – und wie viele Kompromisse wir bereit sind einzugehen, bevor es ins Absurde abgleitet. Dabei geht es nicht nur um Macht, sondern auch um Mitwirkung. Was passiert, wenn wir leichtfertig unsere eigene Verantwortung abgeben? Die Künstler*innen in diesem Kapitel beziehen klar Stellung. Sie hinterfragen technologische Entwicklungen, die als verheißungsvolle Hilfen angepriesen werden, deren Nebenwirkungen jedoch unübersehbar sind. Sie stellen die Frage, welche Infrastrukturen wir tatsächlich benötigen, um das zu kontrollieren, was uns Angst macht – und ob dieses Bedürfnis nach Sicherheit wirklich aus uns selbst kommt oder lediglich das Produkt einer kunstvoll verpackten Rhetorik der Angst ist, genährt von tieferliegenden Interessen. Sie fordern uns dazu heraus zu reflektieren, wie viel von unserem Gewissen wir einzutauschen bereit sind und wie weit wir unsere moralischen Grenzen verschieben, um das Undenkbare geschehen zu lassen.

Chapter 2: Dystopia as Discourse

Oft wirkt unsere Gegenwart bereits wie Dystopie – nicht als ferne Vision, sondern als realer Zustand. In diesem Kapitel widmen wir uns der diskursiven Ebene der Dystopie – nicht, um sie zu akzeptieren, sondern um sie wahrzunehmen, ihre Sprache zu entziffern und genügend Abstand zu gewinnen, um die Möglichkeit für ein anderes Denken zu eröffnen. Wir haben die Sprache der Dystopie so tief verinnerlicht, dass wir kaum bemerken, wie sehr sie unser Sprechen und Denken über die Welt formt. Dabei vergessen wir, dass nicht alles zerbrochen, verdorben oder verloren ist. Wir klagen an – doch selten uns selbst. Der prophezeite Zusammenbruch liegt stets irgendwo anders, nie bei uns. Dystopische Sprache wird so zu einem Mittel, Konfrontation zu vermeiden – insbesondere die mit uns selbst, die schmerzhafteste von allen. Die Dystopie auf einer diskursiven Ebene zu halten, hat dabei einen doppelten Effekt: Sie hält uns ständig in Alarmbereitschaft, nährt Angst und Unsicherheit; paradoxerweise schafft sie aber auch eine gewisse Distanz, eine Abkopplung von der Realität. Wir halten die Dystopie auf Abstand, in einer Schwebe der Abstraktion, während sie längst mit uns zusammenlebt. Kunst nutzt den Abstand und die Abstraktion und hat so die Macht, den tatsächlichen Gehalt der Narrative zu entlarven, die wir bereitwillig in und um uns herum entstehen lassen.

Chapter 3: Gets You Nowhere

Panik kann leicht ins Nichts führen – dieses überwältigende Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben und sie nicht mehr zurückgewinnen zu können. Man steckt fest, gelähmt, aber keineswegs betäubt. Schmerzhaft bewusst nimmt man wahr, wie sehr alles aus den Fugen geraten ist. Diese Erfahrung ist so intensiv, dass der Verstand ins Stocken gerät, unfähig, einen Ausweg zu finden. Doch Untätigkeit kann zugleich Untergang und Rettung sein. Manchmal genügt es, innezuhalten, um die Perspektive zu verändern – zu fühlen und sich im Hier und Jetzt zu verankern. Dieses Kapitel unterstreicht, wie dringend wir das Innehalten neu lernen müssen – als unvollkommenen, aber ehrlichen Widerstandsakt. In einer Zeit voller Lärm und Übersättigung eröffnet das Schwelgen in der Stille einen unerwarteten Raum für Bewusstsein. Auch wenn wir vor scheinbar unlösbaren Problemen stehen, müssen wir nicht in der Panik untergehen. Vielmehr können wir sie als Linse nutzen, um das Wesentliche im Moment zu erkennen. Kunst lädt dazu ein, Schritt für Schritt eine bewusste Präsenz im “JETZT” und “HIER” zu kultivieren – selbst wenn Angst und Genuss des Augenblicks paradoxerweise oft dicht beieinanderliegen.

Chapter 4: Self Not Found

Dieses Kapitel behandelt die Panik, die entsteht, wenn uns unsere Identität nicht mehr vollständig gehört, sondern von außen auferlegt wird. Herauszufinden, wer man wirklich ist, ist schwer, nicht wahr? Es kann ein schwieriger Weg sein, voller Verwirrung und Unsicherheit. Man kann sich verlieren, unfähig oder unwillig, sich selbst klar zu sehen. Und wenn der Druck zu groß wird, ist man versucht, die Kontrolle abzugeben. Aber um welchen Preis? Die Gesellschaft drängt uns in Rollen, die wir akzeptieren müssen. Wir können es uns nicht leisten, ausgeschlossen zu werden, also passen wir uns Normen an – auch wenn sie sich falsch anfühlen. Wir tragen soziale Masken, die uns fesseln, verschmelzen mit den anderen, lösen uns im Fluss sozialer Konstruktionen auf. Am Ende erkennen wir uns selbst nicht mehr, die Grenze zwischen wahrem Gesicht und Maske wird dünn wie Papier. Wir leihen uns eine Identität, weil wir unsere eigene nicht finden können oder glauben, dass das, was wir sind, nicht gut genug ist. Das Szenario verschlimmert sich, wenn Technologie die alleinige Macht über die Bestimmung deiner Identität erlangt, trainiert mit den Meinungen und Vorstellungen unbekannter Personen, die für dich entscheiden. Welches Mitspracherecht hast du in deiner (digitalen) Identität noch? Die Arbeiten in diesem Kapitel hinterfragen Identitätskonstruktionen und Stereotypen. Sie fragen, wie Menschen in einer zunehmend technologisierten Welt ihre Authentizität und Selbstbestimmung erhalten können.

Chapter 5: Marketing to Death

Hast du dir schon einmal eine Welt ohne Marketing oder Werbung vorgestellt? Die Logik des Marktes folgt einem klaren Prinzip: Bedürfnisse schaffen, anpreisen, verkaufen – und den öffentlichen Raum so besetzen, dass nicht nur das vermeintlich beste Produkt oder Service, sondern vor allem die lauteste Stimme die größte Aufmerksamkeit erhält. Angeblich war das schon im alten Griechenland so. Das altgriechische Wort Agora (ἀγορά) bezeichnete den Marktplatz, einen öffentlichen Raum, in dem Menschen mit all ihren Unterschieden gleichberechtigt auftraten. Ein Ort des Spektakels, des kommerziellen Austauschs und des Dialogs – Dimensionen von Öffentlichkeit, die nebeneinander existierten und sich gegenseitig beeinflussten. Hier zeigte sich die Pluralität und Vielfalt des Lebens: Es wurde angepriesen, konsumiert, verhandelt und gestritten. Von dieser historischen Perspektive ausgehend stellen wir eine Hypothese auf: Hängt der “glorreiche” Aufstieg des Marketings mit der Erfindung des Computers zusammen – und wenn ja, wie? In welchem Ausmaß hat sich Werbung automatisiert und jeden Bereich unseres Lebens von Geburt bis Tod durchdrungen, um uns in den Narrativen von Größe, Wachstum und einer vermeintlich ruhmreichen Zukunft gefangen zu halten? Sind dies wirklich Narrative, die unseren heutigen Bedürfnissen entsprechen? Und was, wenn wir uns ernsthaft fragen, wie eine Welt ohne Marketing aussehen könnte? Gibt es noch irgendeine Ecke unseres Lebens, in die es nicht vorgedrungen ist, und sollten wir daher nicht besser anfangen, Werbung und Öffentlichkeit in einem anderen Verhältnis zueinander zu denken?

Chapter 6: State of the ART(ist)

State of the ART(ist) ist die Auszeichnung, die Ars Electronica an Künstler*innen verleiht, deren kreative und persönliche Freiheit bedroht ist. Dieses Kapitel gibt jenen Menschen eine Bühne, die sich täglich Krieg, Instabilität, Gefahr und einer Vielzahl lebensbedrohlicher Situationen stellen müssen. Wir geben Raum: Raum zur Reflexion jenseits bloßer Spekulation, um über die greifbare Realität von Ungerechtigkeit und Gewalt zu sprechen. Ein Raum, der sichtbar macht, dass künstlerische Produktion auch unter schwierigsten Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht auszulöschen ist und dass es noch unbeugsame Stimmen gibt. Stimmen, die laut und klar die Distanzen überwinden, die wir noch nicht vermessen können. Ein Raum, der die Dringlichkeit spürbar macht, in der jene leben, die sich an der Schwelle zwischen Überleben und Vernichtung befinden. Jenseits jeder Verherrlichung von Schmerz oder leerem Spektakel, dort, wo Kunst ein Mittel gegen Auslöschung und Unterdrückung ist – eine der wenigen Möglichkeiten, am Leben zu erhalten, was andere vernichten wollen. Vielleicht ein Blitzlicht für wiederum andere, die diesen Raum erst für sich finden müssen.

Chapter 7: Living Conditions

Dieses Kapitel untersucht unsere materiellen Lebensbedingungen – die elementaren Bedürfnisse, die die Umgebungen formen, in denen wir existieren. Wasser, die schützende Atmosphäre und ökologisches Gleichgewicht ermöglichen unser Leben. Doch dieses Gleichgewicht gerät zunehmend ins Wanken, nicht zuletzt durch die vielfältigen Eingriffe des Menschen. Besonders bedrohlich ist diese Instabilität für uns selbst. Getrieben davon richten wir unseren Blick in entfernte Sphären, zu anderen Welten, in der Hoffnung, dort das zu finden oder zu schaffen, was hier unwiederbringlich zerstört wurde. Wir träumen von Gleichgewicht, ohne uns bewusst zu sein, dass der Prozess des stetigen Ausbalancierens vielleicht selbst ein natürlicher Prozess ist, dem wir folgen sollten. Stattdessen entwerfen wir Theorien, wie sich Leben in synthetischen Umgebungen konstruieren, replizieren und exportieren ließe – in der Hoffnung, das zu verlängern, was wir noch immer nicht zu bewahren gelernt haben. Wir sind uns der Zerbrechlichkeit unserer Welt längst bewusst, doch zugleich leben wir ein Paradox: Wir suchen nach etwas, das bereits existiert, weigern uns jedoch, selbst die notwendige Anpassungsfähigkeit zu entwickeln. Wir projizieren unsere Hoffnungen in abstrakte Zukunftsbilder, doch das, was wir zum Leben wirklich benötigen, lässt sich nicht auslagern oder auf später verschieben. Es ist hier, jetzt, und schon immer vorhanden. Was wäre, wenn das wahre Lernen darin bestünde, zu bleiben – zu verweilen und zu handeln? Vielleicht ist genau das der mächtigste und radikalste Akt, der uns noch offensteht.

Chapter 8: World at Stake

Dieses Kapitel schließt den Kreis: Alle zuvor behandelten Themen laufen hier zusammen, weisen auf eine einzige, dezentrale und allgegenwärtige Krise hin, und wir beginnen zu verstehen, dass alles, was wir kennen und worauf wir uns verlassen, infrage steht. “Es steht nicht weniger als die Welt auf dem Spiel” (Total Refusal). Das wirklich zu erfassen, bedeutet jedoch nicht, in einer rückwärtsgewandten Logik stecken zu bleiben, in der sich alles endlos wiederholt, gefangen ohne Ausweg und ohne Möglichkeit, sich etwas Neuem zuzuwenden. Wie in einem Spiel sind individuelle und kollektive Reflexion und Handlung notwendig, um den nächsten Zug zu machen oder das nächste Ziel zu erreichen. Wie in einem Spiel sind Lachen und Weinen erlaubt, denn nur durch emotionale Verbindung können wir authentisch handeln. Wie in einem Spiel gibt es Verlierer*innen und Gewinner*innen. Doch nur für einen Moment, denn das Blatt kann sich schnell wenden. Letztlich geht es, wie in jedem Spiel, vor allem um den Prozess des Spielens selbst – selbst, wenn die Welt auf dem Spiel steht.

Spielregeln – Ergänzungen willkommen …

— Mit uns selbst und anderen sorgsamer und behutsamer umgehen,

— Die schwierigsten Fragen stellen,

— Den Mut finden, Antworten auch in den schmerzhaftesten Wahrheiten zu suchen,

— Dem Moment der Wahrheit ins Auge sehen,

— Fürsorglich sein,

— Vereinfachungen ablehnen,

— Tief einatmen und Unsicherheit aushalten,

— Worte finden, um das Notwendige auszudrücken,

— An der Komplexität festhalten, ohne sich zurückzuziehen,

— Uns selbst in Resilienz umarmen,

— Den Mut haben, zu verlernen und immer wieder neu zu lernen,

— Wie man für das sorgt, was wirklich zählt,

— Gemeinsam.