Manuela Naveau, Kuratorin des Kunstuni Campus beim Ars Electronica Festival und Universitätsprofessorin für Critical Data / Interface Cultures über geräuschvolle Schiebetüren am Hauptplatz von Linz – und was diese Installation mit den Einstürzenden Neubauten, Beyoncé sowie Hannah Arendt zu tun hat.

Gastbeitrag der Kunstuniversität Linz

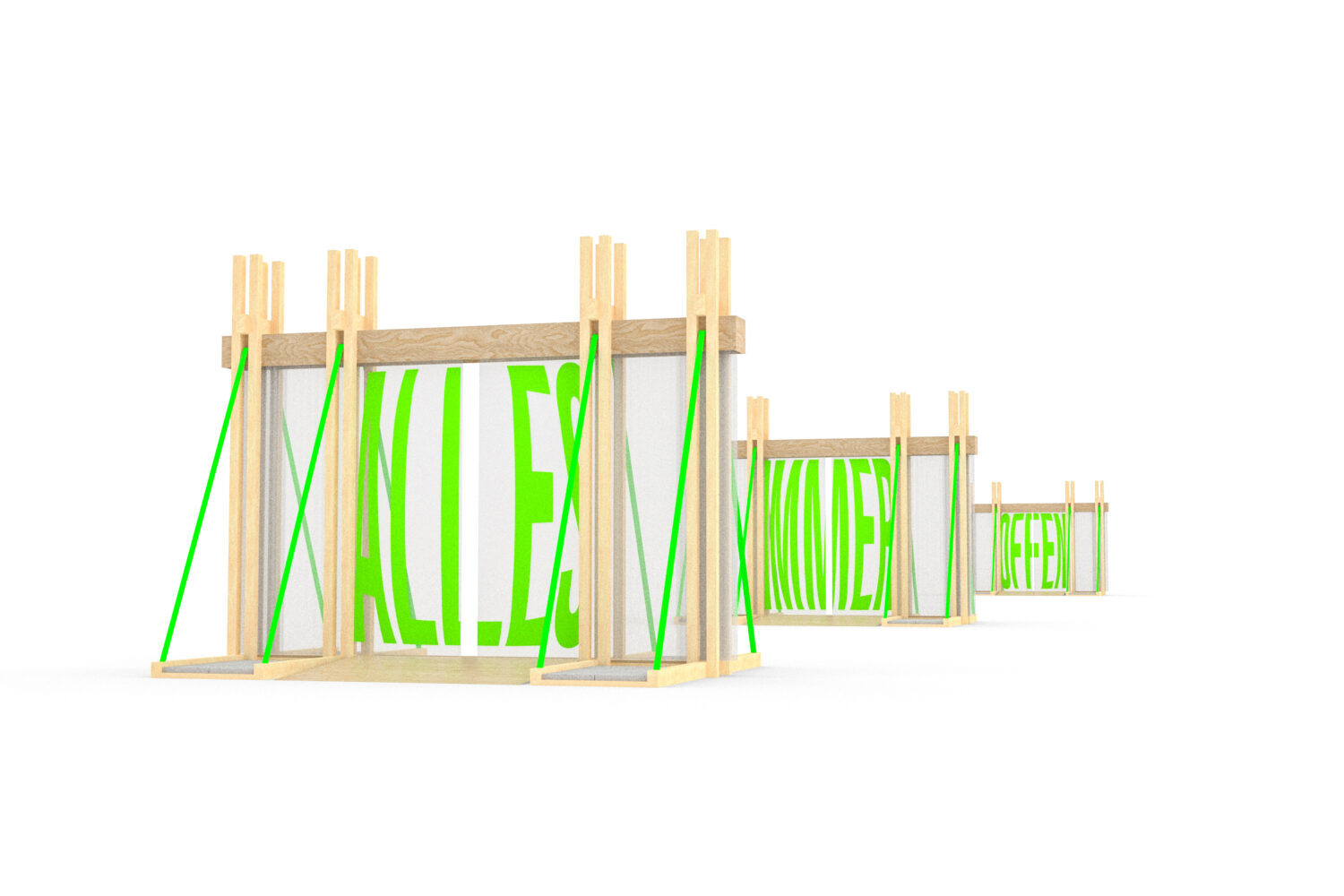

Angesichts von Klimakrise, Kriegen und der stetig steigenden Macht von Tech-Giganten wirft das Ars Electronica Festival heuer „PANIC – yes/no“ als große Frage auf. Als eine mögliche Antwort darauf widmet sich die Kunstuniversität Linz der Agenda „Alles. Immer. Offen.“. Am Hauptplatz, dem Sitz der Kunstuniversität Linz, wird eine große Soundinstallation platziert: Eine Reihe von Glasschiebetüren geben beim Durchschreiten unerwartete Töne und Geräusche von sich und suchen Kommunikation mit passierenden Personen (architektonische Gestaltung Paul Eis, Audio Setup Jürgen Ropp, Soundenvironment Studierende der Kunstuniversität Linz).

Im westlichen Brückenkopfgebäude der Kunstuni Linz präsentieren zudem neun internationale Universitäten ihre Highlights und im splace ist die Kunstakademie von Sofia als special featured Partner-Universität zu Gast. Im Innenhof des östlichen Brückenkopfgebäudes wiederum eröffnet am 2. September der Soundcampus und von Dienstag- bis Donnerstagabend stehen dort Konzerte, Performances & DJing auf dem Programm.

Manuela Naveau, Kuratorin des Kunstuni Campus und Universitätsprofessorin für Critical Data / Interface Cultures, gibt eine Vorausschau auf die Highlights der jungen Medienkunst, die von den Studierenden in Form von Ausstellungen, Installationen, Interventionen, Performances, Screenings und Workshops geboten wird.

„PANIC – yes/no” hat die Ars Electronica diesmal als Titel für das Festival ausgegeben, auf dem Hauptplatz werden von der Kunstuniversität Linz als Antwort eine Reihe von Schiebetüren errichtet – und zwar mit der Agenda „Alles. Immer. Offen.“. Was erwartet die Besucher*innen dort?

Manuela Naveau: Unsere kuratorische Intervention ist irgendwie absurd, für manche vielleicht sinnlos, für andere wiederum herausfordernd und für wiederum andere eine Inspiration, wie wir mit gesellschaftlichen Fragestellungen und Zuschreibungen zu Panik und Öffentlichkeit umgehen. Absurd, herausfordernd und ein Trigger, um selbst Dinge vielleicht wieder anders zu sehen, sind Momente, die wir mit Panik in Verbindung bringen. Bei Situationen von individueller Panik verschließen wir uns eigentlich, fokussieren uns allein auf uns selbst. Jetzt befinden wir uns jedoch in einer Zeit, die den digitalen Narzissmus fördert und den Ich-Kult stimuliert. Von der individuellen Panik ausgehend fragen wir, ob wir eigentlich nicht kollektiv panisch sein sollten. Sollten wir uns nicht als Gemeinschaft verstehen, die Probleme unserer Zeit zu spüren und anzugehen?

Wie ist den aufgeregten Zeiten also zu begegnen?

Manuela Naveau: „Alles. Immer. Offen.“ kann heißen, dass alles passieren kann und wir alles einfach mal rein- und rauslassen sollen. Das allein kann bei Menschen Panik auslösen. Bei anderen Menschen kann es heißen, dass sie Grenzen und Hürden abbauen möchten und dies als eine einladende Geste der Offenheit sehen. „Alles. Immer. Offen.“ kann außerdem heißen, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht und dass der Ausgang aus unserer Situation, in der wir uns gerade befinden, offen ist und als solche auch gesehen und öffentlich verhandelt werden muss. Das bringt uns nun wieder zurück zu unseren drei Meter hohen Glasschiebetüren, hinter denen sich eine ganz eigene Welt auftut, mitten am Hauptplatz. Unsere Schiebetüren seufzen, singen und lachen beim Durchschreiten, sie beginnen also mit dem Publikum zu interagieren. Sie erinnern an das Betreten von Shopping Malls oder Krankenhäusern, versprechen jedoch nichts. Außer, dass sie sich ständig öffnen und wieder schließen, um sich wieder öffnen zu können. Die Welt liegt für uns zwischen den Türen. Und daneben. Damit wird unser Verhältnis zur Welt in Frage gestellt, durch eine sogenannte stete, nicht müde werdende, automatisierte Absurdität

Weil der Kunstuni Campus angesichts ständig neu aufkommender Panik auch auf die Vielfalt des Lebens und das Auf und Ab unserer Existenz aufmerksam machen möchte?

Manuela Naveau: Ja, das könnte so auch verstanden werden. Die Idee zu „Alles. Immer. Offen“ kam ja eigentlich während einer Autofahrt Anfang Februar. Ich hörte Radio und es wurde von der Grammy-Verleihung gesprochen und dass Beyoncé endlich einen Grammy für das Album des Jahres bekam. Es wurde erwähnt, dass Feuerwehrleute aus Los Angeles ihr den Grammy überreichen, denn zeitgleich konnten die verheerenden Waldbrände dort gelöscht werden. Ihre kurze Dankesrede schloss sie unter anderem mit den Worten: „Ich hoffe, dass wir … Türen öffnen.“ Ich war verwirrt, denn es wurden nur die Feuerwehrleute als Kontext genannt, nicht jedoch, dass sie sich auf Proteste auf den nächsten Tag bezog, welche bereits in mehreren US-Städten rund um die Einwanderungspolitik der zweiten Regierung Donald Trumps organisiert wurden. Ich kam nach Hause und da es mir keine Ruhe ließ, recherchierte ich und dachte, dass diese Metapher des Türenöffnens eigentlich eine ist, die perfekt zum Kunstuni Campus passt. Außerdem erinnerte es mich sofort an die Arbeit von Kim Beck und Osman Khan, die eine Glasschiebetüre im Park schon vor längerer Zeit installierten. Eine geniale Arbeit und sehr inspirierend.

Und auch Anleihen bei den Einstürzenden Neubauten sowie Hannah Arendt gab es für den Imperativ „Alles. Immer. Offen.“, nicht?

Manuela Naveau: Definitiv. Unser Titel ist vom Album „Alles wieder offen” der bekannten deutschen Band abgeleitet, das 2007 veröffentlicht wurde. Mein Kollege Alexander Wöran kam eines Tages in mein Büro mit dem Hinweis, dass die Einstürzenden Neubauten in einem gleichnamigen Song sehr poetisch und ironisch verschiedene Formen des Neuanfangs behandeln. Mit Respekt vor dem epischem und musikalischen Schaffen der Band im Allgemeinen entschieden wir uns, die Türen-Installation und den Kunstuni Campus „Alles. Immer. Offen.“ zu nennen. Politische Freiheit, Öffentlichkeit und moralische Verantwortung sind wiederum Themen, die von Hannah Arendt in ihren diversen Schriften und Publikationen behandelt werden. In den Vorbereitungen zum Kunstuni Campus sind im Besonderen ihre „Gedanken zu Lessing – Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten” wichtig gewesen. Gedanken, die sie in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Lessing-Preises im Jahr 1959 präsentierte, in der sie u. a. erklärte: „Die Welt liegt zwischen den Menschen, und dies Zwischen (…) ist heute der Gegenstand der größten Sorge und der offenbarsten Erschütterung in nahezu allen Ländern.” Sie forderte damit eine Haltung ein, der Welt verpflichtet bleiben zu müssen und unser Weltverhältnis zu hinterfragen. (Ein geniales Büchlein übrigens: Hannah Arendt – Freundschaft in finsteren Zeiten, herausgegeben von Matthias Bormuth, Matthes & Seitz, dritte Auflage Berlin 2023., Anm.)

Die Türen sind also auch als eine Aufforderung zum Hinausschreiten in die Welt sowie das Annehmen des Anderen zu verstehen?

Manuela Naveau: Wenn jemand das so interpretieren möchte, gern. Ob hinein-, hinaus- oder dazwischen schreiten: Mit dem „Alles. Immer. Offen.“ möchten wir vor allem Hoffnung vermitteln. Wir fragen uns: Kann es sein, dass wir Momente der Öffnung immer seltener akzeptieren? Warum und wovor haben wir Angst? Was liegt hinter, zwischen oder neben den Türen und welche Versprechen gehen mit selbstständig öffnenden Türen einher? Wie gesagt, im kapitalistischen Sinn stehen die automatisierten Schiebetüren in Shopping Malls ja für ein Versprechen, sie verkaufen uns eine Idee einer Welt und sind Teil einer Marketingstrategie. Öffentlichkeit ist hier Markt. Öffentlichkeit ist aber mehr, denn es ist vor allem ein demokratischer Kernbegriff, bei dem es nicht nur um Zugang geht, sondern vor allem um Kommunikation im Sinne von unterschiedlichen Meinungen – und nicht von Marktinteressen. Mit der Klang- und Geräuschinstallation am Linzer Hauptplatz wollen wir grundsätzlich aber keine Erkenntnis vermitteln, kein Wissen, vielmehr laden wir zum Gedanken machen ein. Und für uns wäre es natürlich ein Erfolg, wenn wir Gespräche zwischen Menschen zwischen den Türen in Gang bringen könnten. Wir möchten einen Raum im öffentlichen Raum geben, der geöffnet wird und in Folge wieder und wieder geöffnet werden soll.

In Zeiten der Nachhaltigkeit sind die Bestandteile Eurer aufwändigen Soundinstallation auch wieder verwendbar, heißt es?

Manuela Naveau: Exakt. Für das Holz haben unsere Architekturstudierenden Verwendung und das Glas der Schiebetüren bekommen die Werkstätten der Kunstuni Linz, ebenso die Bänder, mit denen fixiert wird. Die Firma Peter Danereder aus Hörsching unterstützt uns mit der Installation des Antriebsmechanismus samt Infrarot-Sensoren, die wir uns durch die geniale Unterstützung seitens der Firma ausborgen können. Außerdem nehmen wir heuer am „Arts of Change – Change of Arts“-Förderprogramm der Kunstuniversitäten teil. Im Zuge einer Kooperation mit dem Klima- und Energiefonds zeigen Studierende in der POSTCITY ihre diesjährigen Projekte.

Apropos POSTCITY: Welche Highlights bietet die Studienrichtung Interface Cultures diesmal im alten Postgebäude am Linzer Bahnhof auf?

Manuela Naveau: Heuer haben wir sechzehn Arbeiten, die in der POSTCITY präsentiert werden. Zum ersten Mal mussten wir eine Art interne Selektion vornehmen, denn jährlich nehmen wir mehr und mehr Studierende auf, sodass unser Platz beschränkt ist, um die Arbeiten entsprechend zum Leben erwachen lassen zu können – sind es doch vor allem interaktive Projekte, auf die sich das Publikum freuen kann. Das heißt auch, alle Arbeiten sind Highlights. Außerdem wird beim Lentos-Museum eine Performance von Andrea Corradi am Samstag Punkt 12:00 Uhr zum wöchentlichen Sirenensignal ertönen und beim Energie AG Tower gegenüber dem Linzer Bahnhof ist eine geförderte, weitere Arbeit des jungen Künstlerinnenkollektivs MAalex in Zusammenarbeit mit der Landeskultur GmbH und EnergieAG ausgestellt. Zu guter Letzt freut es mich enorm, dass die Arbeit „a terrarium“ von Till Schönwetter in der Themenausstellung im Bunker der POSTCITY gezeigt wird. Also auch ein aktiver Studierender ist Teil einer der wichtigsten Ausstellungen am Festival, die ich gemeinsam und im Team mit der Ars Electronica – im Besonderen mit Christl Baur und Lisa Shchegolkova – erarbeitet habe.

Der Kunstuni Campus gilt in Linz mittlerweile als großer Fixpunkt des Ars Electronica Festival – als Präsentationsplattform für Arbeiten von Studierenden und Lehrenden und als Ort des Austauschs mit anderen Universitäten aus aller Welt. Wird er sich in den kommenden Jahren noch ausweiten?

Manuela Naveau: Auch künftig gibt es freilich Installationen, Performances, Screenings, Workshops, den Soundcampus, Hauptplatzaktivitäten, und, und, und. Dazu kommen die diversen Auftritte von den Partneruniversitäten in Sachen Medienkunst, allein im Brückenkopfgebäude West stellen heuer neun internationale Universitäten ihre Arbeiten zur Schau. Die Ars Electronica und die Kunstuni Linz werkeln hier sehr eng zusammen. Wie ich in einem Blogbeitrag für die Ars Electronica im Jahre 2019 recherchierte, war 2002 das erste Jahr, in dem im Rahmen eines Ars Electronica Festival mit dem Titel „Takeover“ offiziell von einem Campus-Format gesprochen wurde. Ich glaube, dass 2001 das Ars Electronica Futurelab bereits sogar eine erste Kollaboration initiierte, das ist jedoch noch nicht im Katalog dokumentiert. Hintergrund war, dass sich die Kunstuniversität während des Festivals als Veranstaltungsort präsentierte. Mittlerweile meint Kunstuni Campus nicht nur die Kunstuniversität als Standort und Partner, sondern steht als Synonym für einen Raum, der für Produktion, Reflexion und Präsentation junger, lokaler als auch internationaler Medienkunst zur Verfügung steht. Es geht vor allem um eine kritische Reflexion von Medien mittels Medien: Medienkunst, Mediendesign und Medientheorie. Die Vermittlung von Medienkunst und -kultur beschäftigt mittlerweile viele internationale Universitäten und wir sind stolz, dass seit 2004 unter der Leitung der Medienkünstler*innen Christa Sommerer und Laurent Mignonneau dies sehr früh bereits aktiv mit Interface Cultures und den Studierenden von Linz aus vorangetrieben wurde.

Diesmal bespielt die Kunstakademie von Sofia als special featured Partner-Universität die Galerie „splace“ der Kunstuni Linz auf dem Hauptplatz. Was gibt es dort zu erleben?

Manuela Naveau: „/decisions/make/art“ ist der Titel und die Ausstellung präsentiert eine Auswahl von Projekten von Studierenden, Absolvent*innen und Dozent*innen des Masterstudiengangs Digitale Kunst an der Nationalen Kunstakademie in Sofia. Venelin Shurelov leitet den Masterstudiengang und ist regelmäßig Gast beim Ars Electronica Festival. Letztes Jahr sind wir etwas mehr ins Gespräch gekommen und tauschten uns über die Arbeit der Studierenden aus. Sein Zugang zu künstlerischer Produktion und Forschung ist inspirierend und seine Einschätzungen zeugen von großer Sensibilität. So auch dieses Jahr, da er als special featured Partner-Universität in der Galerie „splace“ Kunst als eine Logik der Entscheidungen zu betrachten anbietet. Er schreibt: „Komposition ist ein System, Kreation ein Protokoll und Autorschaft eine dynamische Auseinandersetzung mit der Umwelt.“ Die gezeigten Arbeiten umfassen generative visuelle Systeme, interaktive Installationen, maschinelles Lernen und experimentelle partizipative Formate. Er meint weiter: „/decisions/make/art“ ist nicht nur ein Titel – es ist Befehl, Bedingung und konzeptioneller Rahmen. Die Ausstellung denkt nicht nur in Bildern, sondern in Systemen; nicht nur in der Ästhetik, sondern auch in der Ethik der Interaktion zwischen Mensch und Technologie.“ Heute prägt der Studiengang eine neue Generation von Künstler*innen, die kreative Praxis durch interdisziplinäre Ansätze neu denken und einen Raum für hybrides Denken schaffen – zwischen dem Visuellen, dem Technologischen und dem Kritischen. Und ich freue mich nicht nur auf die Ausstellung zum Kunstuni Campus im splace, sondern auch auf unsere Exkursion nach Sofia im Oktober, die wir seitens Interface Cultures im Masterprogramm bereits fixiert haben.

Was kann junge Medienkunst noch alles für mehr Reflexion anstelle von aufkommender Panik leisten?

Manuela Naveau: Ich denke, dass das Beispiel aus Sofia bzw. die Arbeiten der anderen Universitäten zeigen werden, dass wir alle an ähnlichen Themen mit ähnlichen Medien arbeiten. Die Geschichten, die wir erzählen, sind im Detail jedoch unterschiedlich. Und dass es uns nichts bringen wird, wenn wir versuchen uns allein Gehör zu verschaffen. Dass wir uns viel mehr üben sollen in der Zusammenarbeit, im Nützen von, Verweilen und Debattieren in gemeinsamen Orten und Öffentlichkeiten, in denen wir Diversität und Demokratie austesten können und verstehen lernen. Und gleichzeitig wissen und erkennen wir an, es ist „Alles. Immer. Offen.“

Im Rahmen des diesjährigen Festivalthemas PANIC – yes/no vereint die diesjährige Campus-Ausstellung Beiträge von 37 Universitäten weltweit sowie von 14 Abteilungen der Kunstuniversität Linz. Über mehrere Standorte hinweg entfaltet sich eine Ausstellung, die die Rolle kreativer Bildung in einer von Instabilität und Wandel geprägten Gegenwart neu befragt.

Manuela Naveau

Manuela Naveau, 1972 in Linz geboren, ist Universitätsprofessorin, unabhängige Kuratorin und arbeitet künstlerisch-forschend. Gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter und Geschäftsführer des Ars Electronica Centers Gerfried Stocker entwickelte sie die Abteilung Ars Electronica Export, die sie fast 18 Jahre lang leitete. Seit 2020 ist Manuela Naveau Universitätsprofessorin für Critical Data an der Abteilung Interface Cultures / Institut für Medien an der Kunstuniversität Linz, welche sie seit Februar 2023 leitet und wo sie erst kürzlich die Critical Data Research Group initiierte.