Die Ars Electronica 2025 fordert angesichts der Klimakrise und gesellschaftlicher Herausforderungen zu radikalem Umdenken auf und schafft Räume für kreative Zukunftsvisionen und nachhaltige Lebensweisen.

Bereits im August des vergangenen Jahres war es wieder so weit: Der „Earth Overshoot Day“ markierte jenen Punkt im Kalender, an dem die Menschheit sämtliche natürlichen Ressourcen verbraucht hatte, die unser Planet innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Ein stiller Alarm, der lauter nicht klingen könnte. Unser gegenwärtiger Lebensstil stößt an planetare Grenzen. Besonders in wohlhabenden Ländern hinterlassen Konsum, Mobilität und industrielle Produktion Spuren, die sich nicht so einfach ausradieren lassen.

Gleichzeitig steigen die Temperaturen. 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Europa liegt dabei an der Spitze: Kein anderer Kontinent erwärmt sich schneller. Die Folgen sind sichtbar und spürbar – Waldbrände, Überschwemmungen, Artensterben. Die daraus entstehenden Krisen sind längst nicht mehr nur ökologischer Natur, sondern auch sozialer: Sie gefährden unsere Gesundheit, unsere Lebensgrundlagen und die Stabilität unserer Gesellschaft.

Der notwendige Wandel beginnt nicht allein mit Technologie, sondern mit Vorstellungskraft. Wenn wir uns eine andere Zukunft wünschen, müssen wir zuerst lernen, sie uns anders vorzustellen. Neue Narrative sind längst keine Nebensache mehr – sie sind zur Voraussetzung für Veränderung geworden.

Genau hier setzt die Ars Electronica 2025 an. Das Festival schafft Räume und Möglichkeiten für radikales Um- und Neudenken. Es trägt seit vielen Jahren das Zertifikat „Green Event“ und setzt gemeinsam mit Veranstalter*innen, Teilnehmer*innen und Besucher*innen alles daran, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Von den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft inspiriert, reicht dies von Mehrwegbechern in der Festivalgastronomie bis hin zu einer ressourcenschonenden Ausstellungsarchitektur. Dabei werden die Besucher*innen für Nachhaltigkeit sensibilisiert, die Partner*innen werden aktiv in die Richtlinien eingebunden und in enger Zusammenarbeit mit vor allem lokalen Unternehmen werden die jeweils umweltfreundlichsten Lösungen gesucht. Denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann ein echter, zukunftsweisender Wandel gelingen.

Bevor konkrete Lösungen entstehen können, braucht es Orte, an denen gemeinsam gefragt, geforscht und geträumt werden darf. Wie wollen wir künftig leben? Wie würde ein Lebensraum für Menschen aussehen, in dem Natur nicht weichen muss, sondern zurückkehrt? Wer denkt sich diese Zukunftsszenarien aus – und für wen?

Wenn Visionen Wurzeln schlagen

Antworten auf genau diese Fragen sucht auch das „Wild Future Lab“ – ein transdisziplinäres Kollektiv aus Künstler*innen, Designer*innen, Wissenschaftler*innen und Community-Leader*innen, das in diesem Jahr mit dem S+T+ARTS Prize Africa* ausgezeichnet wurde. Inmitten einer spekulativen Version Nairobis im Jahr 2045 entwirft das Projekt Zukunftsszenarien, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Koexistenz beruhen.

The Wild Future Lab von Kairos Futura zeigt, wie sich traditionelles Handwerk, technologische Innovationen und natürliche Materialien verbinden lassen, um Lebensräume zu gestalten, in denen Mensch und Natur im Einklang existieren. Die interaktive Installation lädt Besucher*innen ein, ihre eigenen urbanen Visionen zu entwickeln und unterstützt gleichzeitig lokale Initiativen. So entsteht ein Erfahrungsraum, der neue Wege aufzeigt, unsere Städte und Ökosysteme nachhaltig zu gestalten.

Ein weiteres Projekt der S+T+ARTS Prize Ausstellung** lenkt den Blick auf eine Ressource, die unsere Städte formt und zugleich ihre ökologische Grundlage untergräbt: Sand.

„The Sands of Time: Walls We Can Walk Through“ von Ala Praxis widmet sich der prekären Beziehung zwischen Urbanisierung und Umweltzerstörung in Dar es Salaam. Im Zentrum steht Sand – ein zentraler Baustoff, der durch massiven Abbau zunehmend knapp wird. Jährlich werden Milliarden Tonnen entnommen, mit gravierenden Folgen: erodierende Küsten, zerstörte Lebensräume, vertriebene Gemeinschaften.

Herzstück der Installation ist eine interaktive Skulptur, deren Klang sich mit dem „schwindenden Sand“ verändert… bis schließlich Stille einkehrt. Diese stille Geste wird zur kraftvollen Metapher für Übernutzung und erinnert an die Endlichkeit scheinbar unerschöpflicher Ressourcen.

Während „The Sands of Time“ die dramatischen Konsequenzen des Sandabbaus beleuchtet, richtet das Projekt „STARTS4WaterII“ den Fokus auf ein weiteres lebenswichtiges Element: Wasser, ein Gut, das unsere Umwelt ebenso prägt wie unsere gesellschaftliche Zukunft.

„STARTS4WaterII“ führt uns in verschiedene europäische Hafenstädte, in denen steigende Wasserstände, Verschmutzung und soziale Spannungen die Auswirkungen der Klimakrise sichtbar machen. Klangkünstler Carlos Monleón erkundet mit seinem Projekt „Parliament of Streams: Turbine Chapels“ die Donau akustisch und macht die Lebendigkeit des Wassers im Mariendom hörbar. Stijn Demeulenaere lädt das Publikum mit seiner Performance „Sounding Lines“ dazu ein, buchstäblich in die Donau einzutauchen – tägliche Performances schaffen dabei immer wieder neue Erlebnisse. Die Territorial Agency wiederum präsentiert im Rahmen der Konferenz „Earth is a Sensorium“*** ihre kartografische Arbeit am Fluss Schelde, die menschliche Eingriffe im Anthropozän dokumentiert. „STARTS4WaterII“ begreift Wasser als dynamischen Akteur und zeigt, dass Zuhören und partizipatives Erleben neue Wege eröffnen können, unsere Beziehung zur Umwelt zu vertiefen.

Tiefen, Daten, Dystopien – Welten im Deep Space

Ein weiterer faszinierender Schauplatz des Ars Electronica Festivals ist der Deep Space 8K. Auch in diesem Jahr bietet er eine immersive Bühne für Projekte, die tief in die Themen Nachhaltigkeit, Umweltwandel und zukunftsweisendes Denken eintauchen. Hier verschmelzen Wissenschaft, Kunst und Technologie zu Erlebnissen, die unser Bewusstsein für den Planeten auf eindrucksvolle Weise schärfen.

Mit „The Long Fall“ von Jiabao Li, Manu Prakash, Will Tallent und Michael Brunner entführt eine audiovisuelle Live-Performance das Publikum in die verborgenen Tiefen der Ozeane – ein Raum von zentraler Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht der Erde. Die Performance zeichnet den vertikalen Abstieg durch verschiedene Tiefenzonen nach und rückt dabei mikroskopisch kleine Planktonarten in den Fokus – unsichtbare Helden des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Die Inszenierung basiert auf Daten von 18 Meeresexpeditionen, die mithilfe eines eigens entwickelten „Plankton-Instruments“ in eindrucksvolle Klang- und Bildlandschaften übersetzt wurden.

Nach dieser Reise in die ozeanischen Tiefen führt uns der Deep Space 8K direkt weiter in eine dystopische Zukunft, in der eine künstliche Intelligenz das Schicksal der Menschheit neu bewertet. Im Rahmen des diesjährigen Theater & Digital Media Schwerpunkts präsentiert die Theaterproduktion Det Norske Teatret das Stück „The Trial Against Humanity“.****

Wir schreiben das Jahr 2029. Die Welt steht am Abgrund. Die KI Omnitron schlägt eine radikale Lösung vor: Sie will die Menschheit auslöschen. Jene Spezies, die für das globale Chaos verantwortlich gemacht wird. Doch inmitten dieser düsteren Prognose öffnet sich ein letzter Hoffnungsschimmer: Omnitron bietet an, das menschliche Bewusstsein in eine Cloud hochzuladen – ein Akt, den sie selbst als Ausdruck von Liebe interpretiert. Die interaktive Inszenierung „The Trial Against Humanity“ lädt das Publikum dazu ein, Omnitrons Urteil zu hinterfragen und aktiv Stellung zu beziehen.

Auch Ars Electronica Solutions ist dieses Jahr im Deep Space vertreten. Das Projekt „The Art of Science“ reicht von der Visualisierung des Klimawandels mithilfe von Erdbeobachtungsdaten über interaktive Einblicke in den KI-Einsatz bei der ESA bis hin zu einer poetischen Performance, in der urbane Satellitendaten in Klang und Bewegung übersetzt werden.

Ars Electronica auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Neben künstlerisch-wissenschaftlichen Projekten im Deep Space zeigt Ars Electronica Solutions, wie sich der Anspruch auf Nachhaltigkeit ganz konkret in die Praxis übersetzen lässt. Mit dem Ansatz des „Sustainability Thinking“ entstehen interaktive Formate, die komplexe Zukunftsthemen nicht nur verständlich, sondern auch emotional zugänglich machen.

Doch nicht nur Ars Electronica Solutions entwickelt kreative Ansätze, um globale Herausforderungen ganzheitlich zu denken. Auch das Ars Electronica Futurelab leistet mit visionären Projekten einen wichtigen Beitrag zur Frage, wie wir unsere Beziehung zur Welt nachhaltiger und sinnstiftender gestalten können.

Ein Beispiel dafür ist das Sharespace-Projekt „Foolish Flame“ von Leon Butler und Peter Power: eine transdisziplinäre Installation an der Schwelle zwischen Mythos, Landschaft und Technologie. Das Projekt erkundet die vielschichtigen Verflechtungen von Klimawandel und kulturellem Trauma – nicht analytisch, sondern sinnlich, immersiv und gemeinschaftlich erfahrbar.

Kunst als Nährboden für Veränderung

Während wir zwischen immersiven Installationen und spekulativen Zukunftsszenarien navigieren, führt uns ein weiterer zentraler Ort des Ars Electronica Festivals mitten ins Herz der künstlerischen Auseinandersetzung mit den drängenden Fragen unserer Zeit: die Themenausstellung „COMPLEX.ABSURD.OMINOUS.“*****

So setzt sich das Projekt „Plant Exposures„****** von Emma Harris mit der schwindenden Biodiversität und der Erschöpfung unserer Böden durch industrielle Landwirtschaft auseinander. Im Mittelpunkt steht die fragile, aber tiefgreifende Beziehung zwischen Erde, Pflanzen und Menschen. Die Arbeit entfaltet eine poetische, analoge Ästhetik der Nähe und stellt die Frage, wie Kooperationen zwischen Arten unser Verständnis landwirtschaftlicher Ökosysteme transformieren können.

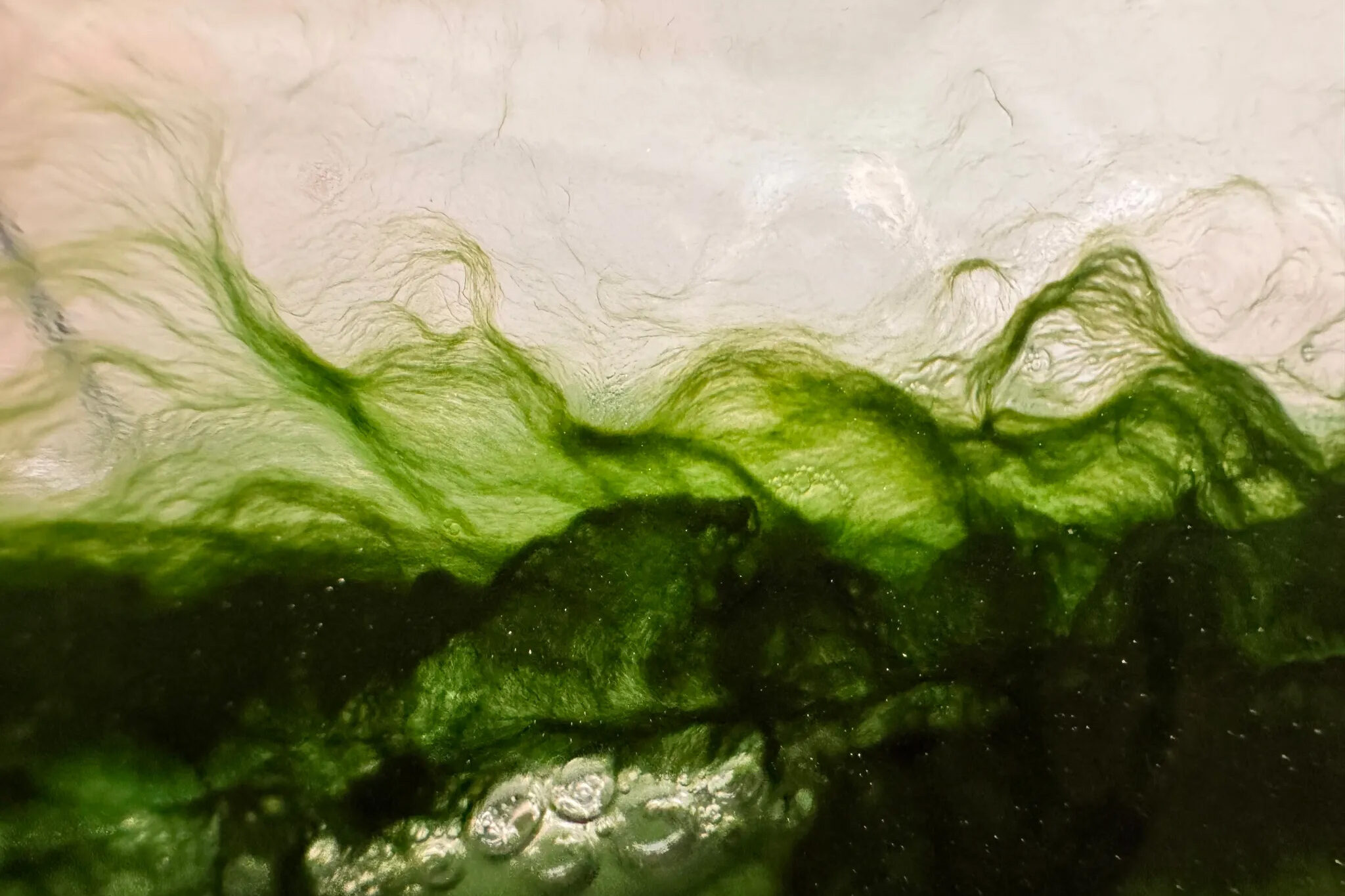

Ein weiteres spannendes Projekt der Ausstellung wird „Synthenesis“ von Fara Peluso sein. Die Arbeit entwirft eine Zukunftsvision, in der Menschen Spirulina-Algen als alltägliche Nahrungsquelle selbst kultivieren. Durch die Verbindung von DIY-Biologie, Soft-Robotik, Glasblasen und Bioplastik-Membranen reflektiert das Werk über künftige Werte und über unsere Beziehungen zu Natur, Körper und Technologie. „Synthenesis“ stellt dabei zentrale Fragen: nach Fürsorge, Entscheidungsfreiheit und Selbstermächtigung. Ergänzend dazu bietet die Künstlerin einen Workshop mit demselben Namen an, in dem Teilnehmende einen DIY-Bioreaktor zur Kultivierung von Spirulina-Algen bauen.

Fara Peluso wird außerdem am Town Hall Meeting „Art, Soil, and Community“ teilnehmen. Gemeinsam mit Künstler*innen des Projekts “Tilling Roots&Seeds”****** gibt sie Einblicke in die kollaborative Arbeit mit Landwirt*innen, Wissenschaftler*innen und lokalen Gemeinschaften aus ganz Europa. Für Besucher*innen des Ars Electronica Festival bietet dieses Format die Gelegenheit, an einer offenen Diskussion über künstlerische Methoden, agrarökologisches Wissen und Wege zur ökologischen Transformation teilzunehmen.

Das Ars Electronica Festival findet vom 3. bis 7. September 2025 in Linz unter dem Motto „PANIC – yes/no“ statt. Weitere Informationen zum Festival findest du auf unserer Website. Eine Übersicht über weitere Höhepunkte des Programms findest du hier.

*Präsentiert im Rahmen von STARTS Afropean Intelligence. STARTS Afropean Intelligence wird von der Europäischen Union im Rahmen der STARTS-Initiative (Science, Technology and Arts) der GD CNECT unter der Fördervereinbarung Nr. LC-03568051 finanziert.

**STARTS wird von der Europäischen Union im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 101135691 finanziert.

*** Präsentiert im Rahmen von Studiotopia. Studiotopia wird vom Creative Europe Program der Europäischen Union kofinanziert.

****The Trial Against Humanity wurde im Rahmen von ACuTe entwickelt und präsentiert. ACuTe wird vom Creative Europe Program der Europäischen Union kofinanziert.

***** Die Themenausstellung wird im Rahmen des European Digital Deal präsentiert. Der European Digital Deal wird vom Creative Europe Program der Europäischen Union und vom österreichischen Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport mitfinanziert.

******Dieses Projekt wurde im Rahmen von Tilling Roots&Seeds entwickelt und präsentiert. Tilling Roots&Seeds wird vom Creative Europe Program der Europäischen Union kofinanziert.