Im Ars Electronica Futurelab fragen wir uns: Was bewirken wir mit unserer Arbeit? Wie beeinflusst sie die Menschen, die mit unseren Werken interagieren? Welche Auswirkungen streben wir auf gesellschaftlicher Ebene an? Wie beeinflusst sie unsere Partner*innen und deren Institutionen? Und wie wirken sie auf uns selbst – im Futurelab, als Team und als Einzelpersonen? Im Grunde genommen: Warum tun wir, was wir tun?

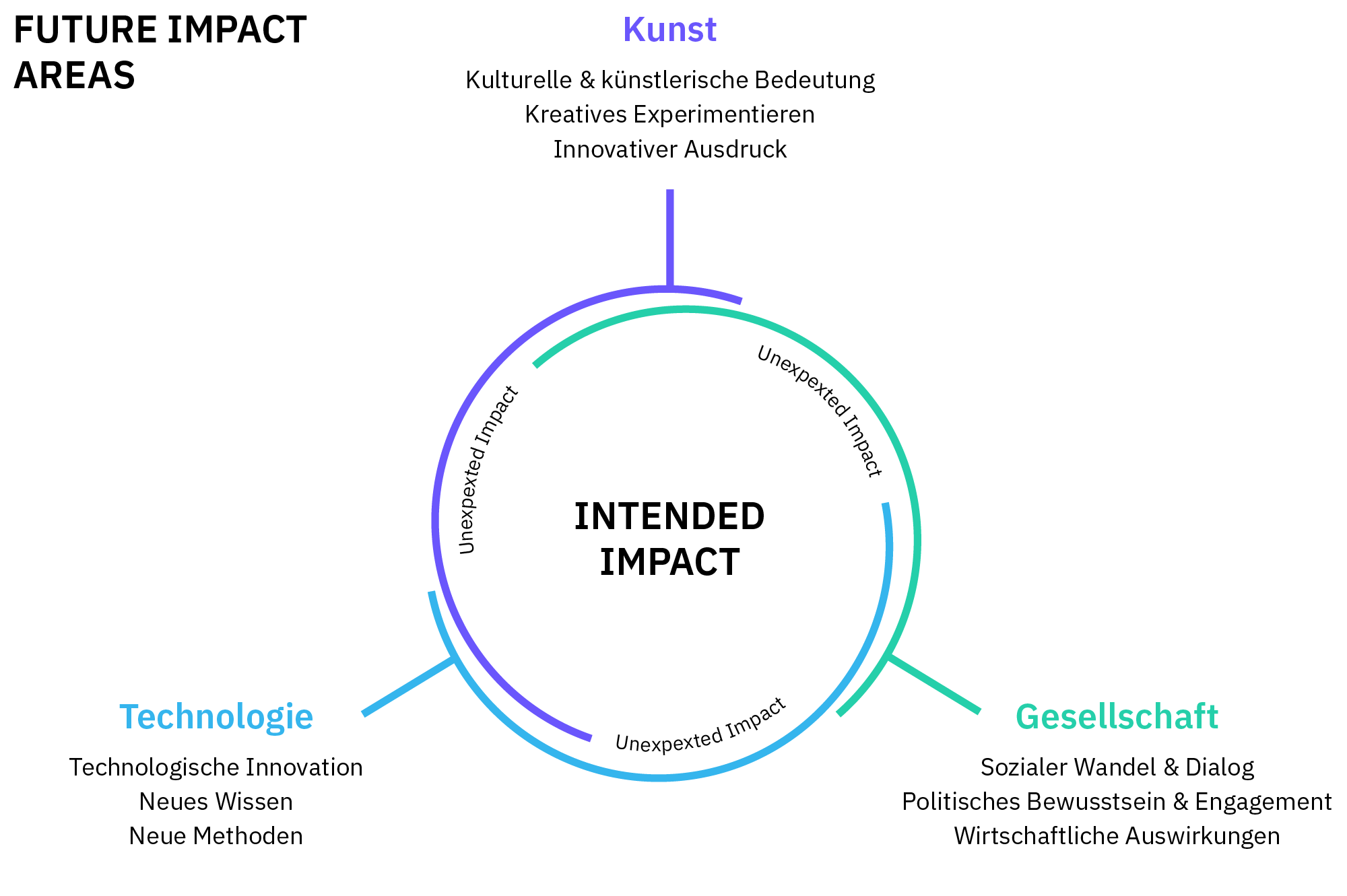

Dieses dynamische Konzept bewertet kulturelle und künstlerische Innovationen, technologische Fortschritte und gesellschaftliche Transformation in zentralen Future Impact Areas.

Ansätze zur Bewertung der Wirkung, zur Förderung der Anpassungsfähigkeit und zur Verfeinerung von Methoden in sich schnell entwickelnden künstlerischen, technologischen und gesellschaftlichen Landschaften.

Unsicherheit in Chancen verwandeln: Erfahren Sie mehr über die Strategien, mit denen wir etwas bewirken können, wenn Veränderung die einzige Konstante ist.

Future Impact Creation betrachtet diese Wirksamkeit aus verschiedenen Blickwinkeln:

- Gesellschaftlich: Wie wirken wir mit unserer Arbeit auf die Gesellschaft ein?

- Technologisch: Wo erweitern wir technologische Grenzen?

- Künstlerisch: Welche kulturelle oder kreative Bedeutung hat unsere Arbeit?

Diese Fragen leiten uns, um wert- und bedeutungsvolle Arbeiten zu schaffen.

Future Impact Creation Framework

Die Projekte des Ars Electronica Futurelab sind darauf ausgelegt, sozialen Wandel anzustoßen und zu gestalten – in Sichtweisen, Wissen, Systemen oder Technologien. Doch wie messen wir diese Veränderungen, insbesondere wenn sie auf zukünftige Transformationen abzielen? Wie wenn sie über die ursprünglichen Projektziele hinausgehen und neue Ideen, Methoden oder Anwendungen hervorbringen?

Future Impact Creation hilft, diese Effekte sichtbar zu machen – beabsichtigte und unerwartete. Durch Lernen aus Erfahrungen und das Einnehmen neuer Perspektiven gewinnen wir Erkenntnisse für Partner*innen, Forscher*innen, Künstler*innen, das Futurelab-Team – und die Gesellschaft insgesamt.

Das Future Impact Creation Framework zielt darauf ab:

- Begriffe und Methoden zur Wirkungsmessung in künstlerischen, technologischen und gesellschaftlichen Kontexten zu definieren

- Wirkungsreflexion in Projektprozesse zu integrieren

- Strategien zur Wirkungserzeugung zu entwickeln und testen

- Werkzeuge für interne und externe Evaluierung bereitzustellen

- Unsicherheit und Experiment als Teil kreativer Wissensproduktion anzuerkennen

Future Impact Areas – Zukunftswirkungsfelder

Das Future Impact Creation Framework der Ars Electronica bietet eine strukturierte Herangehensweise, um die Auswirkungen von Projekten in den Bereichen Kunst, Technologie und Gesellschaft zu analysieren. Es dient dazu, die Schnittpunkte dieser Themenfelder zu beleuchten und aufzuzeigen, wie Initiativen kreative Diskurse anregen, Innovation vorantreiben und gesellschaftlichen Wandel unterstützen können. Je nach Projektart lassen sich zentrale Wirkungsdimensionen in jedem Bereich identifizieren, wodurch eine fortlaufende Reflexion über die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft angestoßen wird – sowohl im Hinblick auf die angestrebten Ziele als auch auf sich spontan ergebende Möglichkeiten.

Neben externen Effekten legt das Future Impact Creation Framework besonderen Wert auf die Auswirkungen innerhalb des Ars Electronica Ökosystems, wobei stets das Prinzip der Serendipität verfolgt wird – nämlich die Beobachtung unerwarteter Ergebnisse und das Entstehen neuer Strategien.

Werkzeuge & Methoden

Reflexion als Schlüssel

Mit Formaten wie den Project Therapy Sessions analysieren Teams beabsichtigte und tatsächliche Wirkungen, identifizieren unerwartete Effekte und passen ihre Strategie an. Diese Praxis fördert Wirkungstiefe, stärkt Methoden und verankert eine fehlerfreundliche Lernkultur.

Der Future Impact Creation Process umfasst vier Schritte: Zunächst wird geklärt, welche Wirkung ein Projekt erzielen soll und welche Zielgruppen angesprochen werden. Danach wird geplant, wie diese Wirkung messbar gemacht werden kann – mit passenden Methoden und Indikatoren. In der Umsetzung zeigt sich, was tatsächlich entstanden ist und welche beabsichtigten oder unerwarteten Effekte das Projekt erzeugt hat. Abschließend werden diese Ergebnisse reflektiert, um daraus Erkenntnisse für künftige Projekte zu gewinnen.

Wirkungsebenen

Wirkung entsteht auf verschiedenen Ebenen – von der individuellen bis hin zur systemischen – und bewirkt Veränderungen sowohl bei einzelnen Personen als auch in größeren Strukturen. Dieser Wandel verläuft in mehreren Schritten, etwa durch Wissenstransfer, Veränderungen im Diskurs, Einstellungswandel, Kompetenzaufbau, konkretes Handeln und langfristige strukturelle Veränderungen.

Ein offener Prozess

Nicht jedes Projekt muss bewertet werden, und nicht jedes Werk braucht dafür dieselbe Methode. Future Impact Creation ist bewusst als offener und flexibler Prozess gestaltet, der sich an unterschiedliche Projekte und Fachbereiche anpassen lässt. Auch wenn dieser Weg nicht immer geradlinig verläuft, liegt der Fokus auf dem Potenzial von Projekten und den Entwicklungen, die sie anstoßen – statt auf direkter Kausalität. Durch laufende Weiterentwicklung soll ein systematisches, aber offenes Verständnis dafür entstehen, wie Veränderung in Gang kommt.

Deep Dive

Ungewissheit als Chance

Wicked Problems, Grand Challenges, Polykrise, Hyperprobleme – wie auch immer man sie nennt: Die Welt, in der wir heute agieren, ist zunehmend geprägt von VUCA – einem Akronym, das eine Umgebung beschreibt, die volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig ist. Ursprünglich aus der Militärstrategie stammend, wird der Begriff heute in zahlreichen Bereichen verwendet – von Wirtschaft und Technologie bis hin zu Kunst und Sozialwissenschaften. Unsere Strategie, dieser VUCA-Welt zu begegnen, setzt auf künstlerische Methoden, Experiment und Spekulation, um Veränderung zu provozieren und Zukunft zu verhandeln. In diesem Feld künstlerischer, technologischer und gesellschaftlicher Innovation verlaufen Ergebnisse selten linear oder vorhersehbar.

Doch welche Strategien können wir nutzen, um Wirkung zu erzeugen, wenn das Einzige, was sicher ist, der Wandel ist? Future Impact Creation untersucht, wie Veränderung auf gesellschaftlicher, technologischer, künstlerischer und individueller Ebene ausgelöst und begleitet werden kann. Die Auseinandersetzung mit Hindernissen und Treibern von Wandel steht dabei im Mittelpunkt. Klassische Bewertungsmethoden – wie festgelegte Erfolgskennzahlen oder starre Leistungsindikatoren – greifen hier oft zu kurz. Sie können die breitere, sich entwickelnde Wirkung kreativer und experimenteller Projekte in einer unsicheren Welt kaum abbilden. Was es stattdessen braucht, ist ein Ansatz, der Ungewissheit nicht beseitigen will, sondern bewusst integriert.

Um sich in dieser Komplexität zurechtzufinden, schlägt das Future Impact Creation Framework vier Prinzipien vor:

- Adaptive Reflexion

Projekte werden regelmäßig und offen reflektiert – nicht anhand starrer Maßstäbe, sondern mit Blick auf beabsichtigte wie auch unerwartete Wirkungen.

- Kontextuelles Verständnis

Projekte werden im Zusammenhang ihrer gesellschaftlichen, künstlerischen und technologischen Umfelder betrachtet – und nicht isoliert davon.

- Ungewissheit annehmen

Experimentelle Arbeiten erzeugen häufig Wirkung auf unerwartete Weise. Es braucht Raum für emergente Erkenntnisse. Auch wenn unser Denken nach Kategorien verlangt, ist Ambiguität ein wesentlicher Bestandteil von Kreativität und Innovation.

- Jenseits von KPIs: Key Transformation Indicators (KTIs)

Statt starrer Erfolgskennzahlen stehen Indikatoren im Fokus, die tiefgreifende Veränderungen sichtbar machen – etwa Diskursverschiebungen, neue Strategien oder kulturelle Resonanz.

Anstatt Unvorhersehbarkeit als Hindernis zu sehen, begreift Future Impact Creation sie als fruchtbaren Boden für Erkenntnis. Durch kontinuierliches Lernen, Reflektieren und Anpassen können wir unser Verständnis von Wirkung schärfen – und sicherstellen, dass Projekte nicht nur auf Wandel reagieren, sondern Zukunft aktiv mitgestalten. Ziel ist es, einen strukturierten und zugleich flexiblen Prozess zu entwickeln, der zukünftige Wirkung in all ihren Dimensionen erfassen und kommunizieren kann – einschließlich Intended Impact (beabsichtigter Wirkungen), Outcome (tatsächlich erreichter Ergebnisse) und Unexpected Impact (unerwarteter Effekte), die durch Zufall oder Experiment entstehen.

Glossar

Arbeiten: Greifbare Kreationen, die vom Ars Electronica Futurelab für die (öffentliche) Präsentation eines Projekts geschaffen werden, häufig unter Verwendung innovativer künstlerischer und interdisziplinärer Methoden.

Future Impact Areas: Ein Modell, das auf dem thematischen Dreieck von Ars Electronica – Kunst, Technologie und Gesellschaft – basiert und Bereiche untersucht, in denen Auswirkungen zu beobachten sind und wie diese sich überschneiden.

Future Impact Creation: Ein Framework zur Definition und Bewertung der Auswirkungen von Projekten in künstlerischen, technologischen und gesellschaftlichen Kontexten.

Intended Impact: Die beabsichtigten oder gewünschten Ergebnisse eines Projekts.

Key Transformation Indicators (KTIs): Wechsel von festen Erfolgskennzahlen zu Indikatoren, die bedeutsame Veränderungen erfassen, wie z.B. Veränderungen im Diskurs, neue Strategien oder kulturelle Resonanz.

Outcome: Die tatsächlichen Ergebnisse eines Projekts, einschließlich beabsichtigter und unbeabsichtigter Auswirkungen. Sie werden analysiert, um Erfolg zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Projekt: Eine langfristige Zusammenarbeit oder Forschungsinitiative mit Partner*innen aus Kunst, Wirtschaft, Kultur, Forschung und Bildung, in deren Rahmen Werke entstehen.

Project Therapy Sessions: Praxis, um Intended Impacts, Outcomes und Unexpected Impacts zu analysieren, um Ziele zu verfeinern und Absichten mit Ergebnissen in Einklang zu bringen.

Unexpected Impact: Unvorhergesehene Auswirkungen oder Ergebnisse, die unerwartet auftreten.

Maria Pfeifer ist Head of Future Impact Creation und Key Researcher für Future Narratives am Ars Electronica Futurelab. Sie entwickelt Strategien, um das transformatives Potenzial künstlerischer und technologischer Innovationen in Zeiten der Ungewissheit sichtbar zu machen.