Als Kuratorin in Residence des vom ARKO geförderten Curatorial Residency Program war Son Hyerim beim Jury-Wochenende des Prix Ars Electronica vor Ort. In diesem Gastbeitrag teilt sie ihre persönliche Rückschau auf diese Erfahrung.

Für das Ars Electronica Festival 2025 verstärkt Hyerim Son das Kurator*innenteam im Rahmen des ARKO Curatorial Residency Program. Ihre Arbeit basiert auf interdisziplinärer Forschung und dem Interesse, Ausstellungen als sinnliche und verbindende Erlebnisse zu gestalten. Im Umgang mit Medienumgebungen und körperlicher Erfahrung bringt sie ein feines Gespür dafür mit, wie kuratorische Formate unsere Wahrnehmung verändern und neue Formen des Dialogs eröffnen können. Mit ihrer Erfahrung an Institutionen und ihrer Offenheit für Experimente bringt sie in diesem Jahr eine kritische Perspektive in das Team ein – bereichert durch internationale Einsichten und eine reflektierte kuratorische Handschrift.

Gastbeitrag von Son Hyerim

„Sie dachte nicht mehr in Sprache. Sie bewegte sich ohne Sprache und verstand ohne Sprache – so, wie es gewesen war, bevor sie sprechen gelernt hatte, nein, bevor sie überhaupt Leben erlangt hatte. Stille, die den Fluss der Zeit wie Wattebäusche aufsaugte, umhüllte ihren Körper, innen wie außen.“ (Han Kang, Greek Lessons, p. 8)

Han Kangs Greek Lessons erzählt von einer Frau, die ihre Sprachfähigkeit verloren hat, und einem Mann, der nach und nach sein Augenlicht verliert. Durch das Griechische – eine Sprache, die einst grundlegend für das Denken und die Existenz der Menschheit war und heute als „tot“ gilt – erkennen sie die Wunden des jeweils anderen und finden zueinander, nicht durch Worte, sondern durch Resonanz. Das Schweigen der Frau ist kein Zusammenbruch, sondern ein Wiederaufbau; kein Zerfall, sondern eine Übung im erneuten Ertasten der Welt. Bereits in ihrer Jugend hatte sie den Zusammenbruch der Sprache erlebt, doch ihr Schweigen markierte nicht ein Ende in Verneinung, sondern eine Neuordnung der Wahrnehmung. Dort, wo die Bahn der Worte endete, begann sie, die Dichte der Welt neu zu ertasten – mit ihren Fingerspitzen, mit ihrem Blick, mit der Oberfläche ihres Körpers. Der Mann, der zunächst Koreanisch sprach und später nach Deutschland auswanderte, hat verschiedene Sprachsysteme in seinen Körper eingeschrieben. Nun, da er sich auch von diesen beiden Welten entfernt hat, unterrichtet er andere im Griechischen – einer toten Sprache. Die Frau, die nicht mehr sprechen kann, und der Mann, der sein Augenlicht verliert, begegnen sich in ihrem gemeinsamen Sinnesverlust; gemeinsam schreiben sie Sprache in ihre Handflächen und verwandeln Schweigen zurück in Empfindung – und aus dieser Empfindung heraus setzen sie die Welt neu zusammen.

Die Desorientierung, die mit dem Verschwinden des Sehens und dem Zerfall der Sprache einhergeht – und der Sprung ins Mögliche, den eine beiden fremde, tote Sprache eröffnet – spiegelte das diesjährige Festivalthema „Panik“ wider. Und sie spiegelte sich auch in meinem eigenen Körper, als ich zum ersten Mal österreichischen Boden betrat.

Im Rahmen eines kuratorischen Residenzprogramms, einer Zusammenarbeit zwischen dem Arts Council Korea (ARKO) und dem Ars Electronica Festival, kam ich im April nach Österreich, um die Jurysitzungen des Prix Ars Electronica zu beobachten. An diesem Tag katapultierten mich der Geruch der Luft und die Höhe der Wolken – beides ungewohnt – über eine innere Schwelle. Am Flughafen Wien entfalteten sich Terminals, die sich frei mit anderen Schengen-Gebieten verbanden – ein alltägliches Bild in Europa. Doch für mich, eine Südkoreanerin, die das eurasische Festland wegen der unüberwindbaren nordkoreanischen Grenze nie auf dem Landweg erreichen konnte, war es ein surreales und fremdes Erlebnis. Fast mühelos überschritt ich Grenzen, die ich physisch nie zuvor überwunden hatte – als wäre mein Körper in eine neue Welt aus Sprache und Ordnung eingetreten, für die er noch nicht bereit war.

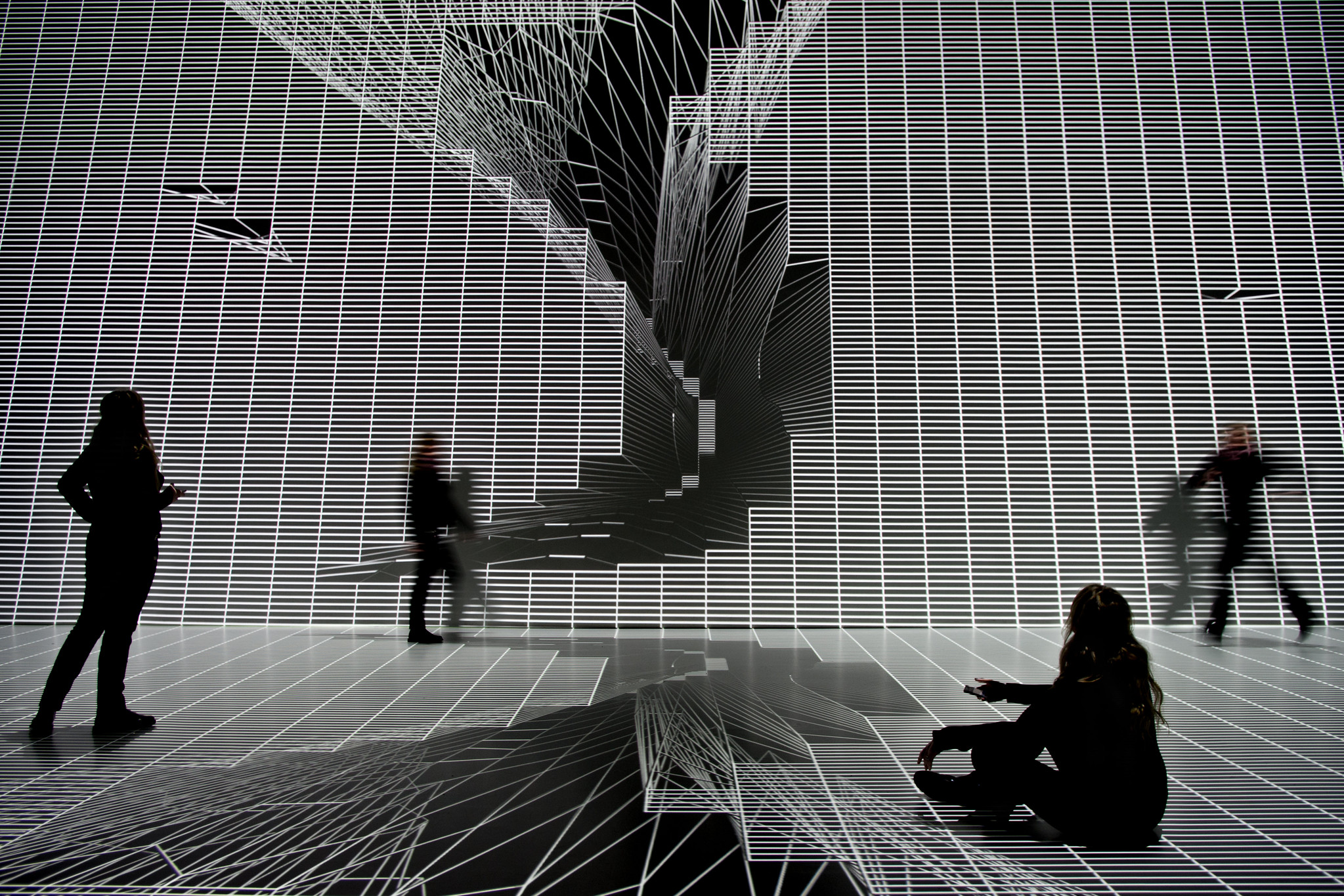

Dieses ungewohnte Gefühl war mir ebenso fremd wie die griechische Sprache, durch die sich die Figuren im Roman tastend bewegten – und in gewisser Weise näherte es sich mir in Form von Panik. Panik wird oft als körperlicher oder psychischer Zusammenbruch beschrieben, doch ich glaube, sie entspringt letztlich einer tieferen, sinnlichen Schicht – einem Sensorium, das auf Brüche reagiert. Immer wieder erlebte ich Panik auf einer sinnlichen Ebene, wenn ich mit Phänomenen konfrontiert wurde, die über die Bilder und Informationen hinausgingen, die ich mir im Vorfeld zurechtgelegt hatte. Doch durch unerwartete Gespräche während meiner ersten Recherchereise, durch die herzlichen Willkommensgesten des Ars Electronica-Teams und durch die stillen Dialoge, die sich zwischen mir und den Werken während der Jurysitzungen entspannten, begann sich meine Panik zu lösen. Sie verschwand nicht, sondern verwandelte sich – in ein leises Aufblühen einer anderen Art des Wahrnehmens.

Auch wenn technologische Fortschritte es uns heute ermöglichen, frühere Erfahrungen mithilfe von KI-Abfragen oder Online-Recherchen zu simulieren, bleiben die vor-sprachlichen Empfindungen – die nicht quantifizierten Geschichten zwischen Menschen, die affektiven Bindungen zu jenen, die in der digitalen Überfülle an den Rand gedrängt werden – von zentraler Bedeutung. Sie bestehen fort als grundlegende Mechanismen, durch die wir uns verbinden, Mitgefühl entwickeln und Trauer erleben.

Vielleicht ist das der Grund, warum trotz aller neuen Techniken und Technologien die Mikrogschichten von Menschen und Nichtmenschen auch heute noch als wichtige Bezugspunkte dienen.

Wenn Panik die Richtung weist

In der Psychiatrie wird Panik oft als etwas beschrieben, das scheinbar spontan auftritt, ohne erkennbare Auslöser. Aber ich frage mich: Vielleicht glauben wir nur deshalb, dass es keinen Grund gibt, weil wir ihn noch nicht wahrnehmen können. Die unbeholfenen, dissonanten Gefühle, die mich bei meiner Ankunft in Österreich überkamen, waren in Wahrheit eine Sehnsucht nach Empfindung, geboren aus dem Nichtwissen – und genau in diesem Moment erwachte die Panik in mir.

Dieses Gefühl der Desorientierung ist nicht nur Menschen vorbehalten. Auch wenn uns Künstliche Intelligenz unerwartete, verstörende oder fremde Bilder zeigt, empfinden wir Panik. Hayao Miyazaki beschrieb die Szene, als er eine von KI gesteuerte humanoide Gestalt unkontrolliert über den Boden taumeln sah, als „unangenehm“. Diese Reaktion spiegelt eine sensorische Kollision auf Seiten der Betrachtenden wider – zugleich aber auch die Antwort eines Schöpfers auf eine Unordnung, die ihre Richtung verloren hat. Und doch entstehen gerade in diesen Dissonanzen und geteilten Unbehagen neue Erzählungen und ethische Denkräume.

Während der Jurysitzungen beobachtete ich, wie die Juror*innen – alle mit eigenen Sinnen und Sprachen – ihre Welten immer wieder neu ausbalancierten: Sie verharrten vor bestimmten Arbeiten, atmeten tief durch, bevor sie sich schwierigen Fragen stellten. Ars Electronica lädt jedes Jahr Juror*innen aus aller Welt ein, die an den Schnittstellen von Technologie, Kunst und Gesellschaft arbeiten, und vereint dabei Perspektiven, die sich in kulturellem Hintergrund, sprachlicher Identität und intellektueller Haltung unterscheiden. Diese Vielfalt verwandelt die Körper der Juror*innen in sinnliche Filter – nicht in bloße Instrumente der Bewertung.

Während Künstler*innen verdeckte Themen sichtbar machten und Geschichten ans Licht holten, die lange am Rand geblieben waren, entfaltete sich auch der Juryprozess selbst wie eine alternative Sprache – geformt durch gelebte Erfahrungen und kollektive Reflexion. Manchmal lösten Werke, die sich mit neuartigen und radikalen Themen, Techniken oder Technologien auseinandersetzten, eine produktive Panik unter den Juror*innen aus. Die Gespräche, die aus dem Bemühen entstanden, die künstlerischen Ausdrucksformen zu verstehen, wirkten wie Magnetfelder, die die Kompassnadel zum Zittern brachten und in neue Richtungen wiesen.

Vor allem während ich den Diskussionen rund um den S+T+ARTS Prize und den S+T+ARTS Prize Africa lauschte, begegnete ich sowohl Bekanntem als auch Unbekanntem in den sozio-politischen Kontexten Europas und Afrikas. Durch die drängenden Fragen, die von aktivistischen Künstler*innen aufgeworfen wurden, und die Gespräche, die daraus entstanden, wurde mir bewusst, wie sich der emotionale Impuls von Panik, den ich bei meiner Ankunft auf diesem Kontinent gespürt hatte, in einen Kompass verwandelt hatte – einen Kompass, der mir half, meinen eigenen Platz in der Welt zu verstehen. Je länger die Diskussionen andauerten, desto stärker wandelte sich diese anfängliche Panik in Neugier und den Wunsch, zu begreifen – eine Bewegung, die sich selbst im Raum widerspiegelte, wo kühne Verbindungen zwischen Themen, Methoden und Technologien immer wieder eine produktive Art von Panik auslösten: eine Energie, die die Kompassnadel zittern ließ, als wäre sie von magnetischen Kräften auf der Suche nach neuen Richtungen erfasst.

Die Syntax sinnlicher Zustände

Um die Richtung zu hinterfragen, die Panik nimmt, müssen wir sie zunächst als eigenständige Empfindung anerkennen. Der Körper, der Sinneseindrücke aufnimmt und weiterträgt, fungiert als vorsprachliches Organ – als Ort affektiver Erfahrung. Das von Logos dominierte Paradigma – eine auf Rationalität und Nutzen ausgerichtete Logik – hat, wie die aktuellen globalen Turbulenzen zeigen, seine Grenzen erreicht. Wie die Figuren in Greek Lessons, die sich der Welt über Stille und Blick näherten, bleiben, wenn klare Sprache zerbricht, die Rückstände der Empfindung. Und der Körper – unser vorsprachliches Sensorium – wird zum Kartografen dieser verstreuten Gefühle.

Auf die diesjährige Festivalfrage „PANIC – yes/no“ antwortend, fühle ich mich vor allem zum Raum zwischen den Polen hingezogen – zum oder. Ähnlich wie bei einer Bedingung in einem Code müssen wir die Bedingung selbst hinterfragen, ihre Syntax dehnen und manchmal auch ihre Annahmen vollständig auflösen. Die Panik, die sich in den eingereichten Arbeiten, in den Reaktionen der Jury und in meinem eigenen Körper zeigte, fungiert als lebendiges Konditional: Sie ertastet die Welt neu, destabilisiert Datensätze und erzeugt unerwartete Brüche.

Son Hyerim

Son Hyerim ist Forscherin und Kuratorin mit einem besonderen Interesse an Mikrogschichten rund um Medienumgebungen sowie an der kritischen und sinnlichen Erweiterung von Wahrnehmung. In ihrer Praxis untersucht sie, wie Ausstellungen als verbindende und transformierende Medien fungieren können – indem sie die Beziehungen zwischen technologischen Systemen und verkörperter Erfahrung verschieben und neu zusammensetzen. Son hat einen Bachelorabschluss in Medienwissenschaften und einen Master of Arts an der University of Leeds (UK) erworben, wo sie eine kuratorische Sensibilität entwickelte, die von interdisziplinärem Denken geprägt ist – an der Schnittstelle von Medientheorie, kultureller Produktion und experimenteller Kunstpraxis.

Am National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), wirkte sie an Ausstellungen mit, die sich auf Fotografie und neue Medien konzentrierten. Zudem engagiert sie sich aktiv in internationalen Austauschprojekten, in denen sie das Potenzial von Ausstellungsformaten als Orte translokaler Dialoge und kuratorischer Experimente auslotet.

Sie ist darüber hinaus als Autorin und Kritikerin im Kunstbereich tätig und wurde 2024 für Pitching, ein Programm zur Förderung aufstrebender Kritiker*innen zeitgenössischer Kunst, ausgewählt.