Die Goldene Nica in der Kategorie „Digital Musics & Sound Art“ geht dieses Jahr an Navid Navab und Garnet Willis für ihr Projekt „Organism“.

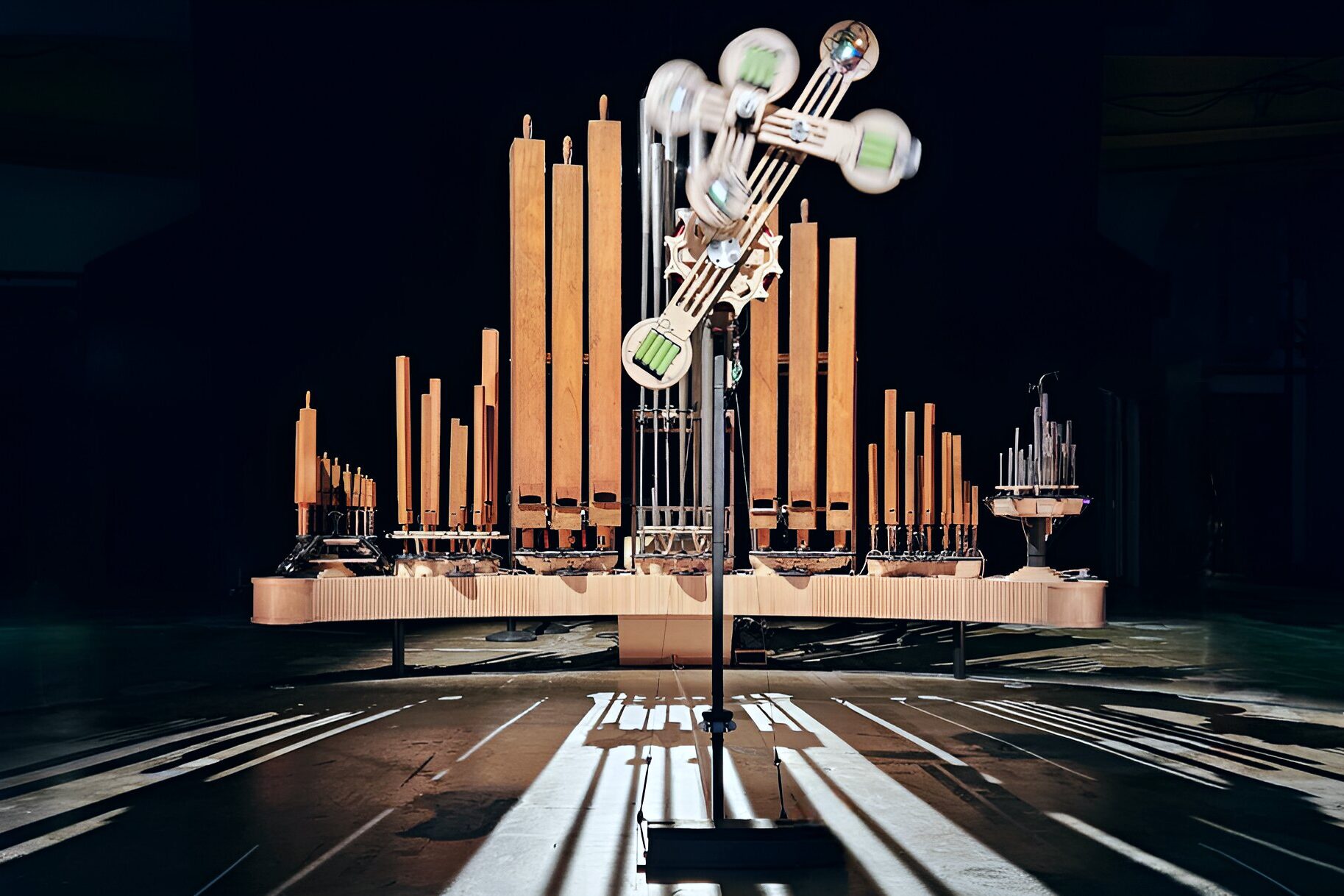

Wer letztes Jahr während des Ars Electronica Festivals im Bunker der POSTCITY stand, erinnert sich vielleicht noch an diesen Moment. An das Brummen in der Brust, das Rattern der Technik, den archaischen Klang, der durch den Beton kroch. „Organism“ von Navid Navab und Garnet Willis war kein gewöhnliches Musikstück. Es war ein Erlebnis, roh, raumgreifend, beinahe unheimlich. Und vor allem: schwer zu vergessen. Kein Wunder also, dass das Werk nun mit der Goldenen Nica in der Kategorie „Digital Musics & Sound Art“ ausgezeichnet wurde.

Diese Kategorie gehört zu den traditionsreichsten im Rahmen des Prix Ars Electronica. Schon 1987 führte Ars Electronica die Kategorie für Computermusik ein – ein mutiger Schritt, lange bevor elektronische Klänge in der Kunstwelt selbstverständlich waren. Seither hat sich das Feld rasant entwickelt: von algorithmisch generierter Musik über hybride Kompositionen bis hin zu immersiven Klangräumen, die unsere Hörgewohnheiten herausfordern und erweitern.

Doch was macht „Organism“ so besonders? Und welche Rolle spielt das Chaos in einem Werk, das so präzise programmiert scheint? Im Gespräch mit Navid Navab tauchen wir ein in eine Welt, in der Maschinen atmen, Orgelpfeifen flüstern und Ordnung nur eine Illusion ist.

Was hat dich an der Casavant-Orgel von 1910 so fasziniert und was bedeutet es dir künstlerisch und politisch, dieses Instrument vor der Gentrifizierung zu bewahren?

Navid Navab: Ein Großteil meiner Arbeit ist medienarchäologisch geprägt. Ich beschäftige mich oft mit überholten Technologien, um durch ihre kritische Neubetrachtung eine alternative Zukunft aufzuzeigen. Ursprünglich hatte ich gar nicht vor, mit Pfeifenorgeln zu arbeiten. Man bat mich, mich künstlerisch mit einer der ältesten Kirchen Montreals auseinanderzusetzen, um ihre komplexe Geschichte in einen neuen, offenen Zusammenhang zu stellen.

Aus Neugier stieg ich hinauf zur Orgel – ein vierstöckiges Gebilde voller Kammern, Winkel und Leitern. Ich begann, ihren verlassenen Zustand zu dokumentieren: ein Kulturerbe-Instrument, dem Staub und Verfall überlassen, beschädigt durch Umbauarbeiten, vergessen inmitten der Gleichgültigkeit städtischer Immobilienentwicklung.

Statt diese Begegnung als Zufall abzutun, begriff ich sie als Einladung, die Orgel medienarchäologisch zu untersuchen – als komplexen sozialgeschichtlichen Ort, an dem sich zeigt, wie Kultur in der Lage war, widerspenstige Materialität in ihren Dienst zu stellen. Medienarchäologie heißt für mich: die sozial-historischen Wurzeln zeitgenössischer Technologien, in diesem Fall Technologien klanglicher Formung, offenzulegen, um ihre oft übersehenen materiellen Bedingungen und kulturellen Kontexte sichtbar zu machen und daraus neue, unerwartete Innovationspfade zu entwickeln.

Aus dieser Perspektive betrachtet steht die Pfeifenorgel für mich als Symbol: für den Versuch, die chaotische Dynamik der Natur zu bändigen – eine Maschine, die die lebendige Aerodynamik klanglicher Entstehung kontrolliert, um menschliche Ideologien wie das Zwölfton-System durchzusetzen. Das ist keine einfache Kritik. Ich schätze traditionelle Orgeln sehr, als hochkomplexe, energetisch aufgeladene Orte, an denen kulturell geprägte Vorstellungen von Harmonie, Schönheit und Komplexität zum Ausdruck kommen. Zugleich möchte ich aber auch darauf aufmerksam machen, wie diese Ideale unsere Beziehung zur schöpferischen Wildheit der Natur überlagert haben – jener Fähigkeit der Natur, Formen hervorzubringen, die sich nicht unbedingt den Maßstäben westlicher Tonalität unterordnen.

Meine Untersuchungen zum Luftstrom führten rasch zu überraschenden, teils kaum vorhersehbaren Klangergebnissen. Diese frühen Experimente bedeuteten für mich eine Wiederentdeckung der Orgel – nicht als museales Relikt stabiler Tonordnung, sondern als Instrument, das mit feinen Nuancen und großer Komplexität die turbulenten Muster klanglicher Entstehung hörbar machen kann. Vorausgesetzt, man befreit seine ruhende Materialität aus dem Korsett kultureller Kontrolle über Luftführung und Tonhöhe. Genau das wurde zum zentralen Thema meiner Arbeit.

Schon bald stieß der Instrumentenbauer Garnet Willis zu mir, und gemeinsam begannen wir, das Innenleben der Orgel genauer zu erforschen. Für uns war sie nicht nur ein Musikinstrument, sondern ein technischer Ort, an dem die wilde, unberechenbare Natur über Jahrhunderte in kontrollierte Klangkultur verwandelt wurde.

Unser Ziel war es, diesen festgelegten Prozess wieder zu öffnen – die Natur nicht länger zu zähmen, sondern mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir wollten zuhören, lernen und gemeinsam mit ihrer kreativen Energie neue Klänge entstehen lassen.

In deiner Aufführung hast du vollständig auf digitale Klänge verzichtet. Welche Herausforderungen, aber auch welche besonderen Möglichkeiten, haben sich durch die Arbeit ausschließlich mit mechanischen und akustischen Mitteln ergeben?

Navid Navab: Die Arbeit mit der Aerodynamik klanglicher Formung in Pfeifenorgeln eröffnete mir überraschende Möglichkeiten, eine Welt jenseits der „Schizophonie“ zu denken: eine Welt also, in der Klangereignisse nicht mehr von ihren Quellen getrennt werden, wie es digitale Medien tun. Stattdessen erlauben es die materiellen Eigenschaften des Mediums selbst, neue Verbindungen zwischen Klang und Ursprung zu schaffen.

In meiner Suche danach, die turbulente Materialität der Orgel neu zu beleben – und ihren eigenen Antrieb, ihre „Lebendigkeit“ zu verstehen –, stieß ich auf faszinierende physikalische Phänomene. Etwa das sogenannte Vortex-Shedding und das Edge-Tone Jumping, beides Erscheinungen, über die sich die Wissenschaft bis heute nicht vollständig einig ist.

Wenn ein gleichmäßiger Luftstrom auf die Kante einer Flöte oder Orgelpfeife trifft, entstehen Wirbel. An diesem Übergang zwischen ruhiger Strömung und Turbulenz bildet sich ein instabiler, aber geordneter Zustand – das sogenannte Vortex-Shedding. Dabei entstehen Hunderte von Tönen, manche leise, andere etwas lauter. Dieses Phänomen ist zum Beispiel für den geheimnisvollen Klang einer Äolsharfe verantwortlich.

Der Resonanzkörper der Pfeife wirkt wie ein Filter und hebt bestimmte Wirbel hervor. In traditionellen Orgeln wird der Luftstrom so exakt geregelt, dass genau ein stabiler Ton entsteht – passend zum westlichen Zwölfton-System. Doch dabei geht viel von der natürlichen Lebendigkeit und klanglichen Vielfalt der Pfeife verloren.

Ein weiteres spannendes Phänomen, das ich entdeckt habe, ist das sogenannte Edge-Tone Jumping. Wenn sich die Luftzufuhr einer Pfeife verändert, kann sie plötzlich in einen anderen Klangzustand springen – fast wie aus dem Nichts entstehen neue Wirbelmuster. In der Physik spricht man hier von einem Phasenübergang, wie er in dynamischen, nicht-linearen Systemen vorkommt. Musikalisch klingt das wie ein plötzlicher Sprung in Tonhöhe oder Klangfarbe – ähnlich wie beim Jodeln, oft um eine Oktave oder mehr.

Für mich als Künstler, der zwischen Komposition, Forschung und Technologie arbeitet, bot „Organism“ die Möglichkeit, genau diese turbulenten Phänomene weiter zu erkunden. In meinen Konzerten konfiguriere ich das Energiesystem von „Organism“ so, dass selbst kleinste Veränderungen des Luftstroms Edge-Tone-Sprünge auslösen – über ein Netzwerk von Pfeifen, die energetisch aufeinander abgestimmt sind. Anders als bei traditionellen Orgeln, bei denen jede Pfeife isoliert mit Luft versorgt wird, entsteht hier ein komplexes Wechselspiel: Wenn eine Pfeife „singt“, beeinflusst sie die Wirbelströmung der anderen – und bringt sie womöglich ebenfalls zum Springen. Stell Dir das mit sechzig Pfeifen gleichzeitig vor – ein Klangökosystem aus voneinander abhängigen Timbres.

Jede dieser Konfigurationen ist ein metastabiles Milieu, eine strukturierte Improvisationsumgebung für wandernde Wirbel. Und ich bewege mich als Musiker darin wie Surfer auf ihren Wellen – mal steuernd, mal beobachtend, mal einfach mitschwingend.

Die Herausforderung ist dabei nicht nur technischer, sondern auch mentaler Natur: Ich muss die Vorstellung aufgeben, Klang vollständig kontrollieren zu können. Stattdessen höre ich zu, wie man einem Flussbett zuhört. Ich versuche, seine Dynamik zu verstehen, seine Strömungen kennenzulernen. Erst dann kann ich beginnen, Schwellenwerte gezielt zu modulieren, mit den Flüssen zu arbeiten, in ihnen zu schwimmen, sie klanglich zu „berühren“. Es ist eine ganz andere Art des Musizierens – eine, die auf kooperativem Energieaustausch beruht, vermittelt über die gestisch gesteuerte Robotik von „Organism“.

Technisch gesehen war die größte Herausforderung, ein Robotiksystem zu entwickeln, das schnell genug reagieren kann, um mit den raschen Dynamiken der Luftströmung mitzuhalten. Deshalb waren viele Prototypen nötig. Erst mit den heutigen, extrem schnellen Servomotoren und Aktuatoren ist es möglich, die Schwellenwerte so fein und schnell zu modulieren, dass sich Klangeigenschaften erzeugen lassen, wie man sie sonst nur aus digitaler Musik kennt: Mikrosounds, reiche Hüllkurven, komplexe Verschaltungen – nur eben rein physikalisch, im lebendigen Medium der Luft.

Welche Rolle spielt Unvorhersehbarkeit in deiner Arbeit? Ist sie etwas, das du bewusst einlädst, kontrollierst oder womit du dich eher auseinandersetzen musst?

Navid Navab: Unvorhersehbarkeit, Unsicherheit und Offenheit sind Themen, mit denen sich viele Komponist*innen und Denker*innen befasst haben. In meiner Arbeit interessieren sie mich nicht als abstrakte Konzepte oder spektakuläre Effekte, sondern als Ausdruck des Lebendigen. Dort, wo etwas lebt, entsteht Bewegung, Absicht, Kreativität und eben auch ein gewisses Maß an Unbestimmtheit.

Ich sehe Unvorhersehbarkeit nicht als etwas, das man entweder blind umarmen oder vollständig kontrollieren sollte. Vielmehr versuche ich, mit ihr in einen dauerhaften Dialog zu treten. Mich interessiert die Zusammenarbeit mit lebendigen Kräften: mit Luftströmen, Materialien, mechanischen Systemen und mit der Natur, deren Teil wir selbst sind.

Was bedeutet „Lebendigkeit“ für mich? Ein System ist lebendig, wenn es in sich selbst Spannung erzeugt, darauf reagiert, eigene Dynamiken entwickelt – wie ein Wirbel, ein chaotisches Pendel oder ein Stoffwechselprozess. Je lebendiger etwas ist, desto weniger lässt es sich von außen vollständig erklären oder vorhersagen. Es hat seine eigene innere Logik und Zeitlichkeit.

„Intentionalität“, also eine Art innere Ausrichtung, entsteht genau dann, wenn ein System beginnt, seine Energien im Austausch mit seiner Umgebung in Form zu bringen. Es entsteht etwas Neues. Das ist, was ich als den schöpferischen Motor der Natur sehe – und das ist auch, was mich als Komponist interessiert.

Mit „Organism“ habe ich eine Plattform entwickelt, auf der sich verschiedene Formen von Intentionalität begegnen können – ob menschlich, mechanisch oder materiell. Diese Kräfte treten in einen kuratierten, aber offenen Dialog. Sie verhandeln ihre Energie, ihr Klangpotenzial – und schaffen gemeinsam ein turbulentes Klangökosystem. In der Aufführung bin ich selbst Teil dieses Systems – eine weitere lebendige, unvorhersehbare Kraft im Austausch mit der Maschine.

Diese Art zu komponieren erfordert ein neues Denken: nicht als Kontrolle über ein Werk, sondern als Mitschöpfen mit den Kräften des Lebens. „Organism“ ist für mich eine Bühne, auf der ökologische, mechanische und klangliche Energien gleichberechtigt miteinander arbeiten. Ich greife dabei auf jahrzehntelange Erfahrungen mit improvisierenden Musiker*innen und Tänzer*innen zurück und auf Denkansätze von Wissenschaftler*innen wie Gilbert Simondon oder Ilya Prigogine, die sich mit Prozessen, Energieflüssen und Selbstorganisation beschäftigen.

Im Zentrum meiner Praxis steht eine Haltung, die man vielleicht als „kompositorische Kuratierung“ beschreiben könnte: Ich schaffe Bedingungen, unter denen verschiedene Kräfte aufeinandertreffen, miteinander kommunizieren und sich gegenseitig prägen. Das gilt für Menschen genauso wie für Maschinen oder Luftwirbel. Identität ist in diesem Sinne kein fester Zustand, sondern etwas, das sich ständig neu bildet – in Bewegung, im Austausch, im Werden.

Dein Projekt beschäftigt sich mit Chaos, Entstehung und gegenseitiger Abhängigkeit – Konzepte, die man aus Physik und Ökologie kennt. Was hoffst du, nehmen die Menschen aus der klanglichen Erfahrung dieser Ideen mit?

Navid Navab: Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen kleinste Ursachen weite Kreise ziehen, über persönliche, politische und ökologische Ebenen hinweg. In einer solchen Welt kann eine sensible Wahrnehmung für chaotische Ganzheiten, wechselseitige Abhängigkeit und deren kreative Impulse eine lebensnahe und künstlerische Art des Zusammenlebens mit den Kräften des Lebens eröffnen.

Als forschungsbasierte ArtScience-Plattform untersucht „Organism + Excitable Chaos„, wie Natur Form hervorbringt und wie sich auf dieser Basis neue, integrative Formen der technologischen Zusammenarbeit mit der „Wildheit“ der Natur denken lassen. In dieser Arbeit zeigt sich, dass Chaos nicht einfach Unordnung ist, sondern ein Ausdruck innerer Resonanzen: Wechselwirkungen zwischen Teilen und dem Ganzen, die einen dynamischen Fluss von Formung erzeugen. „Organism“ macht diese Prozesse als klangliche Landschaften hörbar.

Wo Dinge zusammenkommen und sich wieder trennen, entsteht ein besonderes Gefühl von Zeit – ein inneres Erleben, das sich nicht allein durch Physik erklären lässt. Aus Sicht der Thermodynamik ist es wie ein Speicher für Möglichkeiten: ein Potenzial, aus dem Richtung, Feinfühligkeit und kreative Kraft entstehen. An diesem Punkt beginnt die Natur zu erfinden.

Selbst die feinsten Muster in turbulenten Strömungen tragen Spuren dieser Lebendigkeit in sich. Und obwohl sie sich wissenschaftlich nur bedingt erfassen lassen, können wir sie durch Klang – durch ihre Sonifikation – teilweise fühlen.

Wenn wir jedoch versuchen, diese Wildheit zu kontrollieren oder zu zähmen, riskieren wir, genau diese innere Vitalität zu ersticken, um unsere eigenen Vorstellungen auf sie zu projizieren. Es braucht ein aufmerksames Gespür für diesen Tanz. Wir sollten erkennen, wo Lebendigkeit in Erscheinung tritt – thermodynamisch, energetisch, gesellschaftlich – und wo sie durch Überkontrolle, Stillstand oder technologische Reinheit zerstört wird.

Als Komponist und Performer ist mein Ziel, Technologie nicht als Mittel der Repräsentation zu verstehen, sondern als verbindendes Gewebe zwischen Natur und Kultur. Ich möchte Aufführungstechnologien neu denken – als Systeme für energetischen Austausch und gemeinsames Werden.

Ja, es gibt eine Dringlichkeit. Aber in der Skala, in der ich arbeite, bleibt kein Platz für Panik. Die Arbeit ist langsam, kollaborativ, experimentell – und fortlaufend. Sie bedeutet: beim Unfertigen bleiben. Im Dialog. Im Aushandeln dessen, was zählt – in jedem Moment aufs Neue.

Jede Performance wird so zum Versuch: Kräfte in Beziehung setzen, etwas Lebendiges zum Vorschein kommen lassen. Nicht einfach entscheiden, welche Note gespielt wird – sondern welche Energie, welches Wechselspiel Ausdruck verdient. Und wo sich neue Formen des Miteinanders auftun.

Denn viele unserer „generativen“ Algorithmen sind letztlich Idealbilder von Natur – entworfen aus militärisch-technologischen Logiken von Vorhersage und Kontrolle. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, mit Kräften umzugehen, die wir weder vollständig begreifen noch beherrschen.

Auch wir selbst sind Ausdruck der Natur. Und wenn wir sehen, wie wir oft aneinander vorbeireden und einander schaden, wird klar: Wir haben diesen Dialog noch nicht gelernt.

Darum versuche ich zurückzukehren – zu den feinsten, wildesten Formen des Lebens: zu Chaos, Turbulenz und den intensiven Zeitlichkeiten, in denen Materie beginnt, Potenzial zu sammeln. Dort, wo Lebendigkeit immer wieder neu beginnt.

Was hat Dich bei der Entwicklung oder Aufführung von „Organism“ am meisten überrascht?

Navid Navab: Da es mir wichtig ist, komplexe Themen auch mit einem breiteren Publikum zu teilen, interessiert mich die Erfahrung der Zuhörer*innen ganz besonders. Dabei kam es immer wieder zu überraschenden Rückmeldungen – von denen ich hier einige teilen möchte.

Nach Aufführungen sprechen mich oft Menschen an und berichten, wohin sie die Klänge von „Organism“ gedanklich geführt haben: zu ritueller Gagaku-Musik, zu brasilianischer Polyrhythmik, Sufi-Flöten, zu amazonischen Sumpflandschaften, zu modularer Elektronik, zu Microsound, Glitch oder Post-Rock. Ich notiere diese Erzählungen und verfolge sie über längere Zeit. Anfangs war ich überrascht, denn ich beziehe mich in meiner Arbeit auf keine bestimmte Musiktradition. In den Konzerten wie auch im Entwicklungsprozess begebe ich mich in einen Zustand tiefen Zuhörens, in dem ich auf die energetischen Schwellenwerte von „Organism“ reagiere und mit der Turbulenz des Systems musiziere. Ich arbeite nicht mit fixen Formen, nicht mit Partituren, sondern mit gestisch gesteuerter Robotik, die Luftströme moduliert.

Eine ganz andere, aber ebenso interessante Reaktion kam von jenen, die „Organism“ deutlich ablehnten – manche sogar mit erstaunlicher Vehemenz. Wie kann es sein, dass dieselben Klänge von einigen als atmosphärisch und einnehmend erlebt werden und von anderen als abstoßend oder „falsch“?

Bei genauerem Hinsehen fiel mir auf: Wer die Musik vorschnell in gut oder schlecht einordnet, bleibt oft distanziert. Aber eine Improvisation im unbekannten Terrain verlangt Präsenz, vom Publikum ebenso wie von mir. Man muss gemeinsam entdecken, was da gerade entsteht. Diese Erkenntnis führte mich dazu, stärker mit gestischen Klangbewegungen zu arbeiten – als Orientierungshilfen in der Materialität des Prozesses. Ich habe beobachtet: Wer bereit ist, sich auf die klangliche Fremdheit einzulassen, kann in „Organism“ einen erfahrbaren Weg durch die sich wandelnden Klangökologien finden.

Doch hinter den Reaktionen scheint oft noch etwas Tieferes zu wirken. Die Pfeifenorgel – historisch betrachtet – feiert die kulturelle Kontrolle über das Wilde, das Unberechenbare der Natur. Sie zeigt, wie der Mensch den Wind in den Dienst von Ordnung, Harmonie und Schönheit gestellt hat. „Organism“ stellt sich gegen diese Idee. Es geht nicht um eine Melodie über Rauschen – sondern um das Rauschen selbst: um das Lebendige, Körnige, Schräge, Chaotische, um energetische Formen, die sich dem menschlichen Maß entziehen.

So bleibt „Organism“ für viele Ohren zunächst fremd – wie Rauch, der sich auflöst, bevor man ihn fassen kann. Seine musikalische Dissipation ist nicht glatt, nicht klar strukturiert, nicht „ideal“ – sondern lebendig, unstet, emotional aufgeladen in einer Weise, die sich dem Menschlich-Allzu-Menschlichen entzieht.

Du kehrst dieses Jahr zum Ars Electronica Festival zurück, nachdem du 2024 bereits mit deiner Arbeit vertreten warst. Wie hat sich deine künstlerische Praxis seither weiterentwickelt?

Navid Navab: „Organism“ wächst – und mit ihm meine Beziehung zu diesem Instrument. Tatsächlich war es von Anfang an als forschungsbasierte Plattform konzipiert, die kontinuierliches Wachstum ermöglicht. Wie Leonardo da Vinci einmal sagte: „Kunst ist niemals vollendet, nur aufgegeben.“ Ich selbst sehe mich weiterhin in eine situativ eingebettete, fortlaufende Entwicklung von „Organism“ involviert.

Seit dem letzten Jahr gab es zwar zahlreiche technische Verfeinerungen, an der Elektromechanik ebenso wie an der Software, doch die wesentlichste Veränderung betrifft mein Verhältnis zum Instrument selbst. Ich habe begonnen, das nicht-lineare Verhalten jeder einzelnen Pfeife und ihre energetischen Eigenheiten noch differenzierter zu verstehen. Ich lerne, wie ich ihre jeweilige Lebendigkeit ansprechen, modulieren und in Resonanz mit anderen bringen kann.

Daraus entstehen neue klangliche Kulturen und energetische Umgebungen – gewachsene Ökosysteme, in denen ich mich zunehmend intuitiv bewege, die ich erforsche und weiterspiele. Aus dieser Entwicklung sind viele neue Klangwerke hervorgegangen, jedes tief verwurzelt in der sich wandelnden Beziehung zum Instrument. Ich freue mich darauf, diese neuen Klangökologien live zur Aufführung zu bringen.

So bleibt jede Performance einzigartig. Und gleichzeitig vertieft sich die musikalische Kultur von „Organism“ stetig – durch gelebte Erfahrung, nicht durch festgelegte Formen.

Das Projekt „Organism“ wird im Rahmen des Ars Electronica Festivals in Linz von 3. Bis 7. September 2025 im Mariendom zu sehen sein. Weitere Programmhöhepunkte findest du hier.

Navid Navab

Navid Navab ist als Medienalchemist und antidisziplinärer Komponist bekannt – mit einem Hintergrund in der biomedizinischen Sonifikation. Navab’s Arbeit verbindet investigative Künste, Medienarchäologie und philosophische Biologie und setzt sich skulptural mit transduktiven Strukturen des Lebendigen auseinander. Navid Navab’s jüngsten Projekte richten den Fokus auf eine sensible Wahrnehmung dissipativer Formationen und unheimlicher Ordnungsprozesse, die aus dem maschinellen Zusammenspiel mit den erregbaren Dynamiken der Materie hervorgehen.