Das Ars Electronica Festival widmet sich auch in diesem Jahr den großen Krisen unserer Zeit – und der Panik, die sie in uns auslösen. Zugleich zeigt es auf, wie Kunst helfen kann, diese turbulenten Zeiten zu bewältigen.

Ronald Reagan sagte, der „Status quo“ sei Latein für „das Chaos, in dem wir stecken“. 2025 wirkt dieser Satz aktueller denn je. Die liberale Weltordnung ist ins Wanken geraten, die politische Landschaft brüchiger und instabiler geworden. Der rasante Fortschritt in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz stellt grundlegende Fragen an den Arbeitsmarkt. Die Klimakrise fordert immer mehr Menschenleben, zerstört Lebensgrundlagen, befeuert Konflikte und Migration.

Ungewissheit als Konstante und Chance

Wie es weitergeht, scheint unvorhersehbar – und genau das macht uns Angst, ja verursacht gar Panik. Denn von unvorhersehbaren Entwicklungen gehen große Gefahren aus. In solchen Momenten greifen wir gern auf das Altbewährte zurück, auf Muster, die wir kennen und die Sicherheit bieten – und scheitern darin. Denn alte Lösungen greifen bei neuen Problemen nicht.

Wie aber können wir unsere Unsicherheit, unsere Angst überwinden? Wie können wir die Starre, in die uns Panik versetzt, überwinden, die Panik stattdessen zu einer Kraft werden lassen, an der wir wachsen können und aus der Neues entstehen kann? Die Ars Electronica 2025 plädiert dafür, von der Kunst zu lernen . Sie zeigt uns, dass Ungewissheit nicht zwangsläufig Bedrohung bedeutet – sondern auch Hoffnung birgt; selbst dann, wenn es gute Gründe gäbe, in Panik zu verfallen. Was es dafür braucht? Zuerst einmal die Fähigkeit, die Unsicherheit anzunehmen: Leben im Zustand der Ungewissheit (Living in a State of Uncertainty).

Wir haben das Chaos der Welt immer schon – und zum Teil sehr erfolgreich – durch Ordnung zu bändigen versucht. Zugleich verdanken wir unseren Fortschritt der Fähigkeit, uns anzupassen und weiterzuentwickeln. Die Herausforderungen der Vergangenheit waren aber meist konkret und greifbar. Heute ist das anders: unsere Welt ist komplexer, die Bedrohungen sind abstrakter – etwa der Klimawandel, der von Treibhausgasen befeuert wird, die unsichtbar sind. Die Lösungen, die wir heute brauchen, müssen langfristig gedacht sein und werden ihre Wirkung oft erst in Jahrzehnten oder Jahrhunderten entfalten. Gefragt sind Flexibilität, Kreativität und Empathie: Wir müssen lernen, neu zu denken, anders zu handeln und uns als Teil eines größeren Ganzen zu begreifen.

Komplex, absurd und ominös

Das Ars Electronica Festival widmet sich in verschiedenen Themensträngen ebendiesen Fragen, die mit der Panik einhergehen. Allen voran fragt die Themenausstellung COMPLEX.ABSURD.OMINOUS., unterstützt von European Digital Deal und dem BMWKMS*: Was bedeutet es, in einer Welt zu leben, die uns zunehmend unverständlich wird? COMPLEX steht dabei für die Panik als fragmentierte Vielfalt, ABSURD für die Panik als Werkzeug und OMINOUS für die Panik als Methode.

„Die Ausstellung zum Thema „Panik“ lädt dazu ein, sich mit einigen der drängendsten Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen: Was fürchten wir, was sollten wir fürchten und warum ist das so wichtig? Politische und technologische Spektakel im Bann des Marketingrauschs, Krieg und Militarisierung, soziale Ungleichheiten, grausame Menschenrechtsverletzungen, Einschränkungen von Diversität und Identität, Klimawandel und Umweltängste, kommerzielle Versprechen, die künstliche Bedürfnisse schaffen, Tendenzen zur externen Kontrolle und allgemeinere Existenzängste – all dies sind nur einige der Anzeichen dafür, dass wir zunehmend Momente individueller und kollektiver Panik erleben. Aber was bleibt, wenn die Angst vor der Panik selbst zur Panik wird?“

– Manuela Naveau, Co-Kuratorin Themenausstellung

Als Teil der Themenausstellung hinterfragt Liminal Ring von Jin Lee (KR) unsere stabile Ordnung: eine raumgreifende Installation aus 384 Ventilatoren, die stabile Luftwirbel erzeugen – sogenannte Strömungsringe. Diese künstlich erzeugten Formen scheinen Ordnung zu schaffen, lösen sich aber schnell wieder auf und werden Teil eines größeren, chaotischen Luftfeldes. Das Werk zeigt auf poetische Weise, wie sehr unser Versuch zum Scheitern verurteilt ist, die Natur zu kontrollieren. Es lädt dazu ein, über die Grenzen menschlicher Vorhersagekraft nachzudenken – und über unser Verhältnis zu komplexen Systemen, die wir nur scheinbar beherrschen.

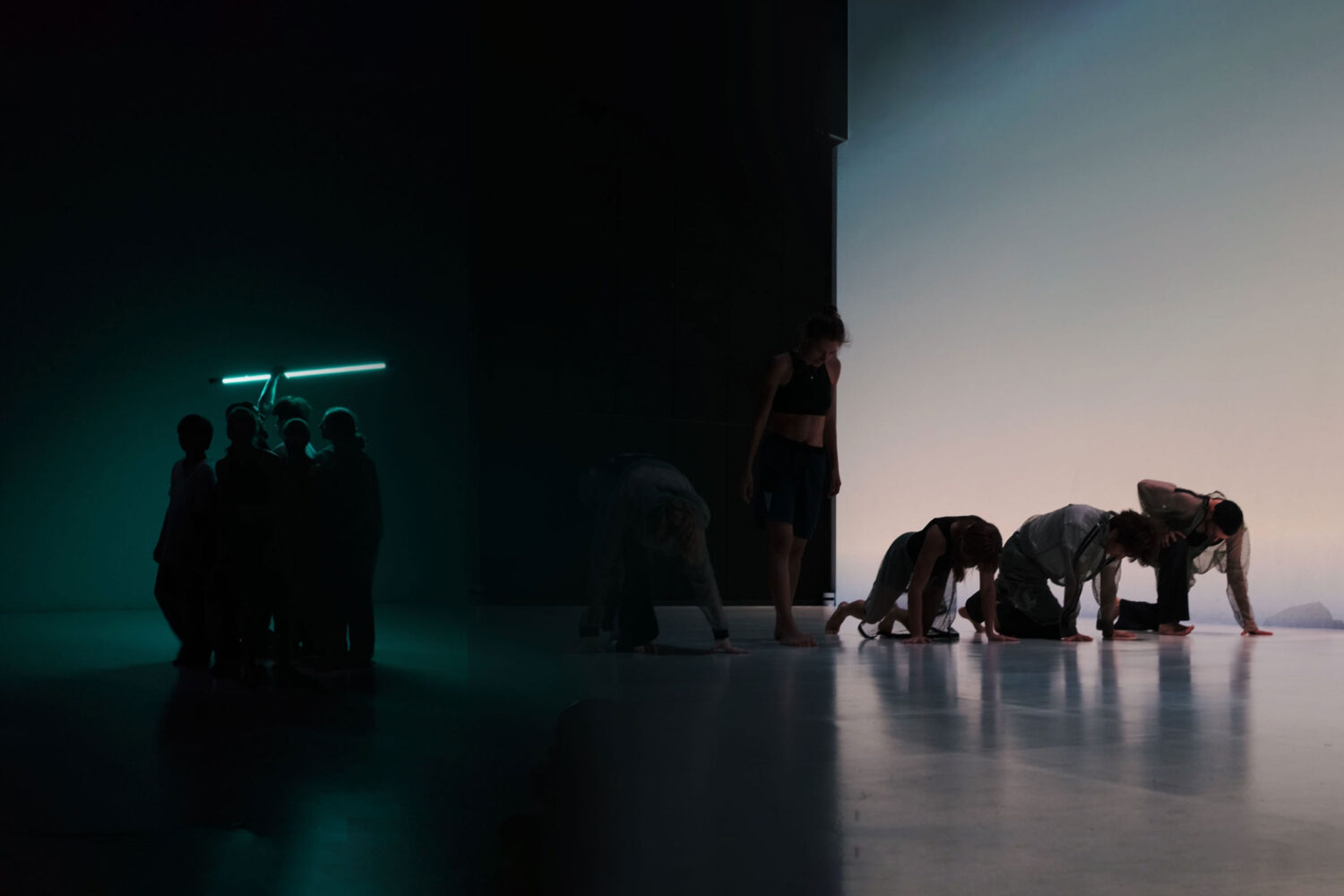

Auch bei der choreografischen Performance Room no.0 von Zhuojun Li (CN), Darya Sheiko (BY), Darya Kostskina (BY), Junjian Wang (CN), Patrick Ortiz (BO), Christine Haupt (DE), Hanif Haghtalab (IR), Hanna Kortus (DE), Alireza Khosroabadi (IR) werden wir mit unseren Ängsten, mit Unsicherheit und Kontrollverlust konfrontiert: Hier übersetzen sich persönliche Rituale und fragmentierte Vorstellungen von Zuhause in Bewegung. Tänzer*innen der Anton Bruckner Privatuniversität und Medienkünstler*innen aus dem Interface Cultures-Programm der Kunstuniversität Linz bringen Alltagsmomente auf die Bühne – ein emotionales Spannungsfeld aus Ängsten, Routinen und Strukturen des täglichen Lebens. In einem Wechselspiel zwischen individuellem Ausdruck und kollektiver Dynamik öffnet sich ein Raum, der private Innenwelten sichtbar macht – bis sich alles in ein rauschhaftes, audiovisuelles Bewegungsritual verwandelt.

Gesellschaftlichen Fragen des Status Quo und ihren möglichen Lösungen geht das Ars Electronica Futurelab (AT) gemeinsam mit Toyota Coniq (JP) in der Data Art & Science Initiative nach: Wie gehen wir als Gesellschaft gemeinschaftlich mit modernen Herausforderungen wie Überalterung oder Leerstand um? Wie kann Interdisziplinarität ländliche Gemeinschaften neu beleben? Am Festival erhalten Besucher*innen einen Einblick in das geplante Data Art & Science Center in Hikone. Hier sollen Daten, Kunst, Wissenschaft und gesellschaftliches Engagement kollaborativ genutzt werden, um die Zukunft der japanischen Region Shiga zu gestalten.

Und auch die Forschungsplattform Future Humanity Research, ebenfalls ein Projekt des Ars Electronica Futurelab (AT) in Kooperation mit Toyota Motor Corporation’s Advanced Technology Development Company (JP) lässt uns darüber nachdenken, wer wir sind und welchen Platz wir in der Welt einnehmen – in Zeiten von KI, Klimakrise und globaler Komplexität. Auf dem Ars Electronica Festival 2025 startet das Ars Electronica Futurelab eine offene Forschungsplattform, um Künstler*innen, Forschende, Unternehmen, Regierungen und Bildungsverbände zusammenzubringen.

Verbundenheit, Untätigkeit und Unsicherheit

Um Verbindung, sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene, geht es in dem Projekt The Falling City von Noemi Iglesias Barrios (ES), das Emotionen im öffentlichen Raum mithilfe von Computer Vision sichtbar macht: Wenn Menschen sich küssen, umarmen oder an der Hand halten, leuchtet eine Glaskugel an der Decke – jede Geste erzeugt eine eigene Farbe. Gleichzeitig zählt ein „Emotional Counter“ die gesamte gemessene Zuneigung in Sekunden. So entsteht eine stille Chronik menschlicher Nähe in der Stadt. Das Werk verbindet Technologie, Handwerk und urbane Forschung – ganz ohne Gesichtserkennung oder invasive Überwachung.

Um das Warten, das Nichtstun, die Untätigkeit – auch ein Stadium der Unsicherheit – geht es in dem Projekt World at Stake von Total Refusal (AT): Ein Golfer verfehlt den Ball, ein Fußballteam spielt gegen sich selbst – alles steht still. Der Film, gedreht in Sportvideospielen, unterläuft die gewohnten Regeln von Sieg und Niederlage. Handlung gerät ins Stocken, Bewegung verliert an Ziel – und das Publikum bleibt passiv. So entsteht ein Bild kollektiver Ohnmacht angesichts globaler Krisen: präsent, aber sprachlos. World at Stake wird zur Metapher für eine Gesellschaft im Wartestand – während die Welt auf dem Spiel steht.

Um die Unsicherheit am Arbeitsmarkt geht es auch im Kurzfilm Seedless Fruits von Stefanie Schwarzwimmer (AT/DE). Als Teil der Animation-Serie Austrian Panorama führt dieser mit bitterem Humor durch ein kollabierendes Bürogebäude und zeigt mit satirischem Blick die Absurditäten neoliberaler Arbeitskultur. Zwischen Powerpoint-Ästhetik und zerbröckelnder Effizienz wird die Entfremdung der Arbeitswelt greifbar. Alle Werke der Selektion „Austrian Panorama“ stellen zentrale Fragen zu Identität, Kontrolle und gesellschaftlicher Verantwortung.

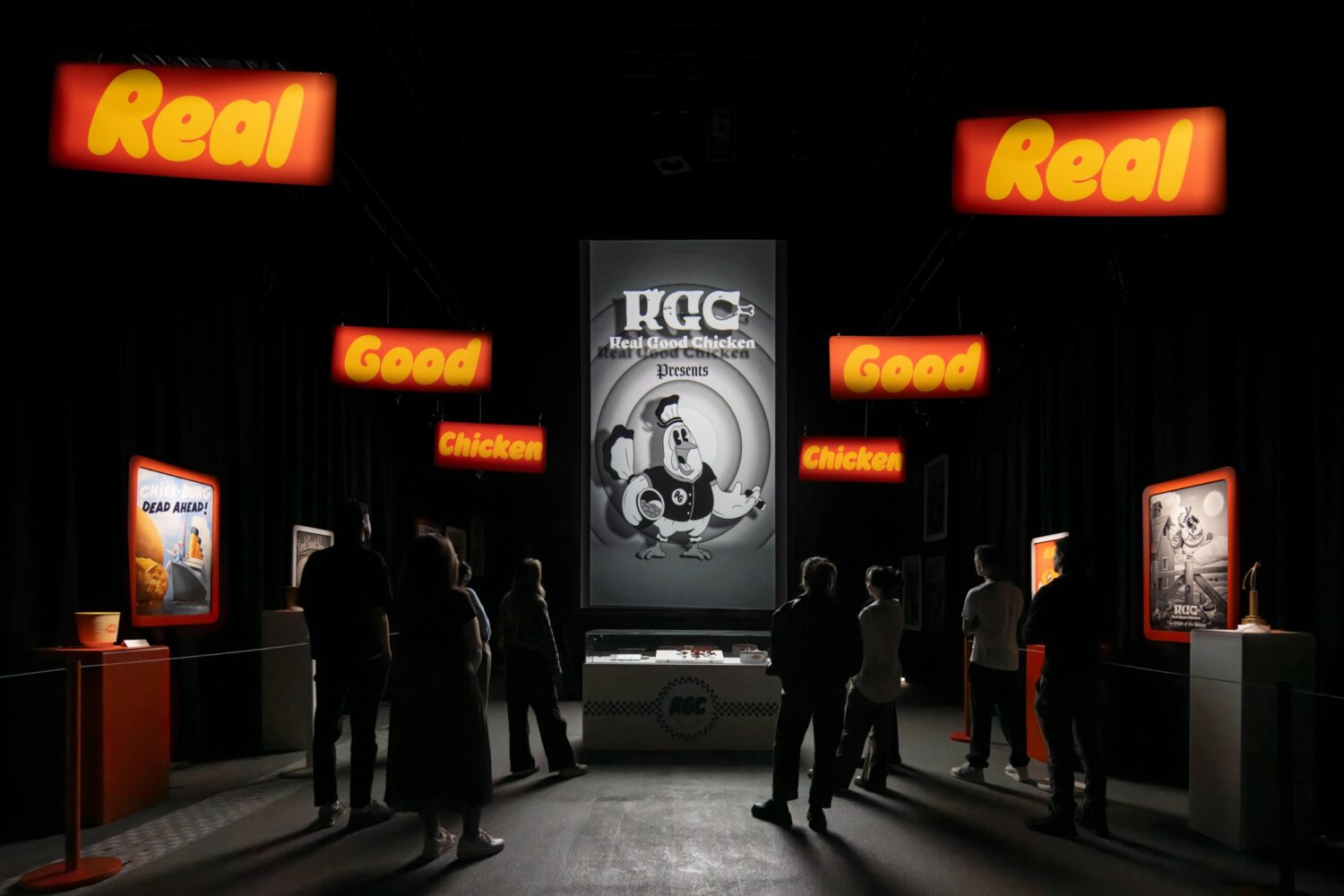

Einen anderen Aspekt unserer Gesellschaft, die groteske Doppelmoral moderner Esskultur und vor allem der in der Themenausstellung präsente „Death of Marketing“ (das Sterben des Marketings) zeigt Sweet Dreams von Marshmallow Laser Feast (GB): Zwischen moralischer Achtsamkeit und maßlosem Konsum, zwischen Tierleid und Werbewelt. Die Installation zeigt, wie sehr unsere Essgewohnheiten kulturell überformt sind – etwa durch das absurde Maskottchen, das als fröhliches Huhn den Verzehr seines eigenen Fleisches absegnet. Essen wird hier zum Spiegel sozialer Identität, Statussymbol und unbewusster Triebabfuhr zugleich. Das Werk ist verstörend und dabei komisch – und entlarvt mit visueller Opulenz unsere selbstgerechten „süßen Ausreden“.

Das künstlerische Gesicht der Panik

Auch im Deep Space 8K bekommt die Panik ein künstlerisches Gesicht: Die Welt steht kurz vor dem Zusammenbruch. Die künstliche Intelligenz Omnitron schlägt eine radikale Lösung vor: die Auslöschung der Art, die für das Chaos verantwortlich ist – die Menschheit. Als Teil des AcuTe Projekts zur Förderung des Digitalen Theaters fordert die interaktive Inszenierung The Trial Against Humanity von Det Norske Teatret (NO), unterstützt von ACuTe**, das Publikum dazu auf, sich Omnitrons Vorwürfen zu stellen, sich zu hinterfragen und zu verteidigen.

David Szauder (HU) lässt uns in „Game“ vom stillen Beobachter vor dem Bildschirm zum Teil des Konflikts werden: „Was sollen wir heute spielen? Lass uns Krieg spielen, wir sind Soldaten. Aber ich will gewinnen! Nein, du wirst nicht gewinnen. Ich werde gewinnen und du wirst verlieren. Ich hasse es, dass du immer gewinnen willst. Und ich hasse es, dass du immer entscheidest, was wir spielen. Weißt du was? Dann lass uns wirklich in den Krieg ziehen.“

Krieg, Gewalt und Konflikte als omnipräsente Bedrohung unserer vermeintlichen Weltordnung begegnen uns beim Festival auch unter den preisgekrönten Projekten des Prix Ars Electronica:

Ein Roboterhund zerrt an einer Kette, kämpft, fällt um, steht wieder auf – bis er erschöpft zusammenbricht. In Dynamics of a Dog on a Leash von Takayuki Todo (JP), Honorary Mention des Prix Ars Electronica 2025 in der Artificial Life & Intelligence Kategorie, wird Gewalt zum Spektakel, und das Publikum schaut aus sicherer Distanz zu. Obwohl der Hund künstlich ist, wecken seine Bewegungen echtes Mitgefühl – und werfen Fragen auf: Ab wann halten wir Maschinen für lebendig? Und welche Verantwortung tragen wir, wenn wir beginnen, mitfühlend auf Nicht-Lebendiges zu reagieren? Die Arbeit zeigt, wie verwischt die Grenze zwischen echtem Leben und technischer Simulation geworden ist – und wie beunruhigend menschlich das Unmenschliche wirken kann.

Panik, Macht und Politik

Die Unsicherheit, die die Zukunft der KI mit sich bringt, in Verbindung mit der Frage „Wer hat die Macht über diese Technologien?“ führt uns unweigerlich ins Silicon Valley: Zwei selbstverliebte „Tech Bros“ – KI-generierte Avatare, basierend auf dem Gesicht und der Stimme von Sputniko! (JP/GB) – diskutieren in Tech Bro Debates Humanity die Zukunft der Menschheit. Ihre Aussagen stammen ebenfalls von einem KI-System und karikieren die selbstreferenzielle Ideologie des Silicon Valley. Die Arbeit zitiert feministische Kunststrategien und Donna Haraways Cyborg-Theorie, um starre Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Mann und Frau infrage zu stellen. Wer bestimmt eigentlich, wie unsere Zukunft aussieht – und können wir diesen Stimmen trauen?

Ein Name kann in dieser Erzählung der Ungleichgewichte in der Tech-Industrie nicht fehlen: Mit der Installation ELON parodiert Simon Weckert gemeinsam mit dem GIGACITIES COLLECTIVE (DE/US) den Kult um Elon Musk – und tut das im Stil eines Hochglanz-Celebrity-Magazins. Zwischen KI-generierten Satirebildern, schillernden Lentikular-Drucken und 69 ausliegenden „ELON“-Magazinen entsteht eine techno-religiöse Aura, die zwischen Verehrung und Verstörung schwankt. Videos aus Gigafactories und ein hypnotischer Soundtrack verstärken das Gefühl, in eine Zukunftsphantasie geraten zu sein, die nicht mehr unterscheidet zwischen Kritik und Huldigung… ELON ist ein Spiegelkabinett aus Gigahype, Zukunftsangst und medialer Selbstinszenierung. Begleitet wird das Projekt durch die Paneldiskussion Art in the Age of Panic Politics, in der Weckert gemeinsam mit namhaften Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Vordenker*innen die Rolle der Kunst in einer zunehmend polarisierten Öffentlichkeit reflektiert.

All diese Projekte werfen einen kritischen Blick auf den Status quo – auf eine neue Realität der Unsicherheit, mit der wir lernen müssen zu leben. Sie zeigen, wie Kunst Wege eröffnen kann, dieser Unsicherheit nicht nur zu begegnen, sondern sie als Chance zur Mitgestaltung der Zukunft zu begreifen. Diese Arbeiten – und noch zahlreiche weitere – sind beim Ars Electronica Festival 2025 von 3. bis 7. September in Linz zu erleben. Dort bietet sich die Gelegenheit, sich ganz persönlich mit der eigenen Panik, den eigenen Ängsten und offenen Fragen auseinanderzusetzen. In den kommenden Teilen dieser Serie widmen wir uns dem kollektiven Widerstand, der digitalen Souveränität und aktuellen umweltpolitischen Herausforderungen.

*The Theme Exhibition is presented in the context of European Digital Deal. European Digital Deal is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and by the Austrian Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media and Sport.

**Trial against Humanity has been developed and is presented in the context of ACuTe. ACuTe is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.