Technologie ist kein Selbstzweck. Wir bringen sie in die Welt, um unser Leben nach unseren Wünschen zu gestalten. Das Wer und Wofür allerdings ist entscheidend.

“Ich habe viele Entwickler*innen von generativer KI getroffen – großartige Leute, aber sie entwickeln Dinge im luftleeren Raum. Sie haben noch nie einen Shot für einen Film von Anfang bis Ende realisiert. Alle produktionsorientierten Tools, die in den letzten gut 30 Jahren im Bereich CGI und VFX entstanden sind, wurden entwickelt, weil reale Produktionen sie brauchten. Sie sind nicht im Vakuum entstanden.“

James Cameron in einem Interview mit Janko Roettgers für The Verge

Es vergeht keine Woche, in der das Silicon Valley nicht für Schlagzeilen rund um das Drama der „Gestaltung unserer Zukunft“ sorgt. Noch nie dagewesene Summen werden investiert und die brillantesten Köpfe aus aller Welt versammelt, um die technologische Weiterentwicklung mit aller Macht und so schnell wie möglich voranzutreiben. Doch so lange MAMAA (Meta, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet) die treibende Kraft dieses Fortschritts ist, wird er unweigerlich ihren Zielen dienen: der Maximierung von Aufmerksamkeit und damit der Steigerung von Werbeeinnahmen, der Gestaltung und Implementierung geschlossener Systeme und damit der Festigung von Marktmacht.

Doch das muss nicht so sein. Alles ändert sich, wenn andere Communities – mit anderen Interessen – sich „einmischen“. Bei Ars Electronica arbeiten wir mit Akteur*innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen, um zu erproben, wie Technologie entwickelt und eingesetzt werden kann, dass sie uns als Einzelne wie als Gesellschaft wachsen lässt. Zugleich erforschen wir, wie Künstler*innen, Entwickler*innen, Aktivist*innen und Bürger*innen Technologien für ihre Zwecke neu interpretieren und adaptieren.

Klarerweise wird nicht jedes dieser Projekt die Richtung des technologischen Fortschritts verändern. Doch je mehr von uns mit Technologie experimentieren und sie (mit-)gestalten, desto mehr von uns denken alternative Wege an und fordern einen Platz an jenem Tisch ein, an dem unsere gemeinsame Zukunft diskutiert wird. Technologische Entwicklung wird so zu einem inklusiven Unterfangen – einem, das nicht nur wenigen Privilegierten dient und bestehende Machtstrukturen zementiert, sondern uns allen dienlich ist, indem immer wieder neuen Communities und ihren Ideen die Chance auf Mitgestaltung eröffnet wird.

Neugier wecken

Unsere Welt ist unendlich faszinierend – vom kleinsten Teilchen bis zu den größten Strukturen des Universums. Neugier motiviert uns Neues zu lernen, erweitert unseren Horizont und lässt uns sorgsam(er), wertschätzender mit der Welt umgehen. Technologie sollte diesen zutiefst menschlichen Impuls stärken: Sie sollte uns Staunen machen und uns mehr für die Welt interessieren – nicht uns von ihr ablenken und immer weiter entfernen.

„Die Erde ist ein so winziger, kleiner Punkt in diesem riesigen Universum – und all unsere Probleme und Streitereien hier wirken so unbedeutend“, sagt eine junge Frau zu ihrer Freundin, während sie den Deep Space 8K im Ars Electronica Center verlässt.

Fast alle empfinden ähnlich, wenn sie „Uniview“ zum ersten Mal erleben, erzählt Melinda File, Head of Deep Space. Die Visualisierungssoftware ermöglicht interaktive 3D-Reisen durch das gesamte uns bekannte Universum. In atemberaubenden Bildern entfaltet sich der Weltraum dabei wie nie zuvor – erzählt wird von Schwarzen Löchern, Exoplaneten und der kosmischen Hintergrundstrahlung. Seit über zehn Jahren zeigt Melinda File den Menschen Uniview – und noch immer berührt es sie, zu sehen, welche Wirkung die immersive Erfahrung auf Menschen hat.

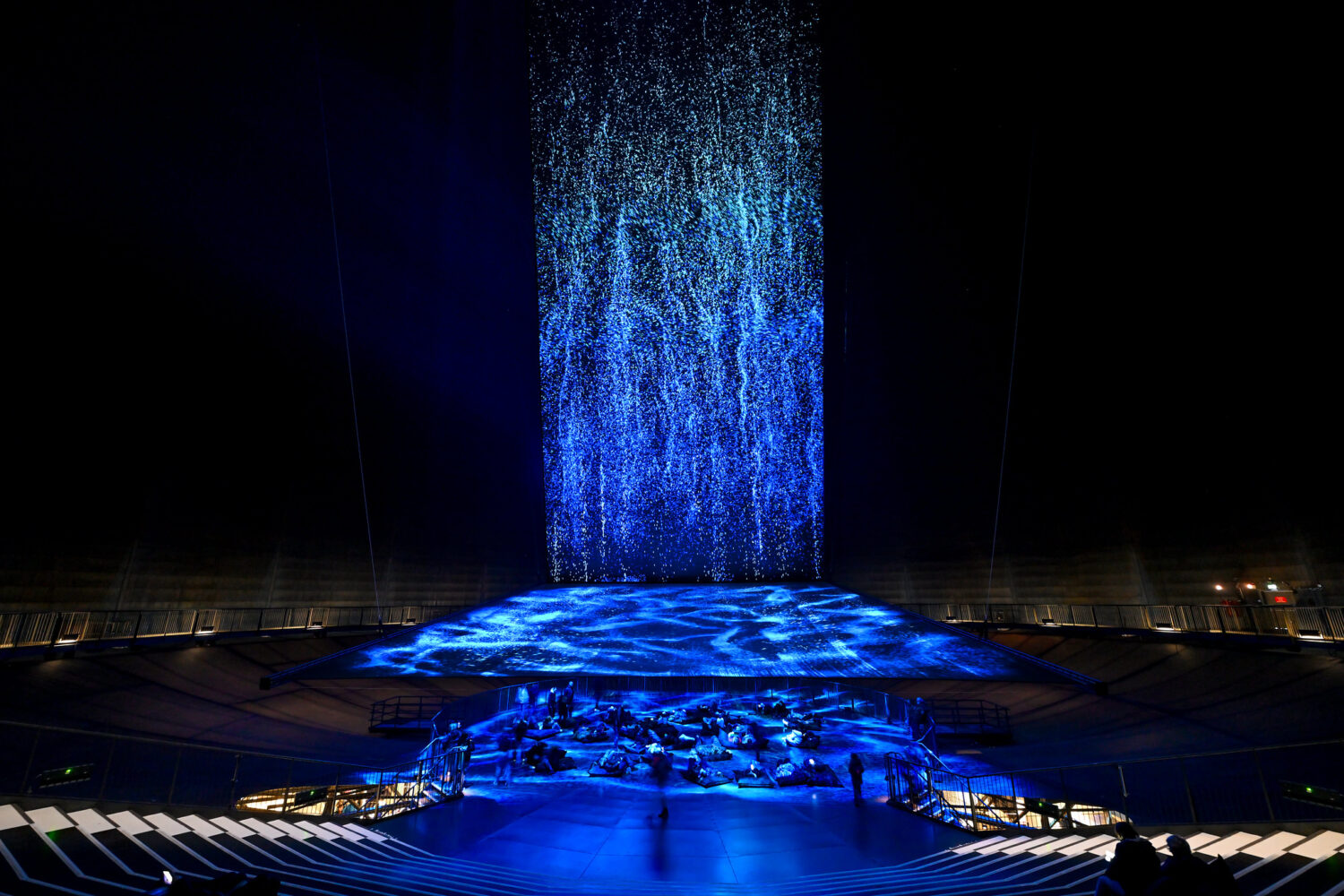

Es sind nicht nur Weite und Alter des Weltalls, die uns unfassbar scheinen. Ähnlich verhält es sich mit den riesigen Ozeanen, die zwei Drittel des blauen Planeten bedecken. Nur rund zwanzig Prozent dieses größten und zugleich lebenswichtigen Ökosystems der Erde sind bislang systematisch kartiert und erforscht. Um die Schönheit und Komplexität dieser Welt erfahrbar zu machen, nutzte Ars Electronica Solutions sieben Epson-Installationsprojektoren, um im Gasometer Oberhausen animierte Bilder mit einer Auflösung von rund 60 Millionen Pixel auf eine 40 Meter hohe Leinwand zu projizieren. Besucher*innen können unter eine zweite horizontale Projektionsfläche („Gaze“) treten und durch ihre Bewegungen räumliche Effekte hervorrufen, die die Wahrnehmung des Bildraums unmittelbar verändern.

Lebensgroße Bilder von Walen und anderen Meeresbewohnern, tieffrequente Klänge, inspiriert von Walgesängen, und großflächige Projektionen realistischer Unterwasserszenen verbinden sich in der Installation „Die Welle“ zu einem immersiven Erlebnis, das die Schönheit und Vielfalt der Ozeane eindrucksvoll vermittelt – ganz ohne Tauchanzug.

„Wir wollen Wissen nicht nur vermitteln, wir wollen es lebendig machen“, sagt Ina Badics. Als Senior Project Manager bei Ars Electronica Solutions forscht sie dazu, wie sich die Komplexität der Welt verständlich machen lässt, dabei aber ihre Faszination behält. „Mit der richtigen Mischung aus Interaktivität, Immersion und Ästhetik werden abstrakte Zahlen und Informationen zu Erlebnissen, die Staunen machen und eine tiefere Verbindung schaffen.“

“Es geht nicht darum, Schulbuchwissen zu vermitteln, sondern eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Menschen das Gefühl haben, selbst Teil des Themas zu sein.”

Ina Badics, Senior Project Manager Ars Electronica Solutions

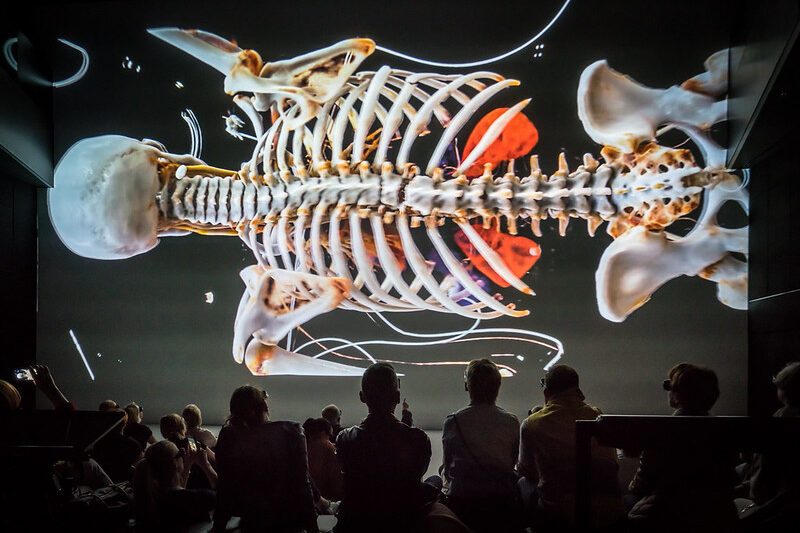

Weltraum, Tiefsee und menschlicher Körper verbindet ein gemeinsames Motiv: Sie alle symbolisieren Grenzen zum Unbekannten. Während Uniview uns den Blick in den Himmel richten und „Die Welle“ uns in die Tiefen der Ozeane eintauchen lässt, lädt „Cinematic Anatomy x Deep Space„, entwickelt vom Ars Electronica Futurelab in Zusammenarbeit mit Forscher*innen von Siemens Healthineers und Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner, dazu ein, unser Inneres zu erkunden.

Indem Techniken aus Hollywood, die einst Gollum aus „Der Herr der Ringe“ zum Leben erweckten, mit Messdaten der High-Tech-Medizin verknüpft wurden, gelang es, eine extrem realistische und dreidimensionale Darstellung der menschlichen Anatomie zu generieren. Organe, Blutgefäße, Muskeln und andere Strukturen können in überlebensgroßer, gestochen scharfer 3D-Ansicht aus jedem erdenklichen Blickwinkel betrachtet werden. Auf Knopfdruck lassen sich einzelne Daten und Ebenen ein- oder ausblenden. In großformatigen Umgebungen wie Deep Space 8K oder dem medSPACE der JKU offenbaren diese Visualisierungen die beeindruckende Komplexität des menschlichen Körpers auf völlig neue Weise – und begeistern nicht nur Laien, sondern auch Expert*innen. Prof. Dr. Franz Fellner, Direktor des Zentralen Radiologischen Instituts der Johannes Kepler Universität Linz, nutzt diese Technologie für seinen Kurs „Virtuelle Anatomie”, um Studierende zu inspirieren.

„In Virtual Anatomy arbeiten wir mit Datensätzen aus MRT- und CT-Aufnahmen lebender Menschen. Die klassische Anatomie hingegen lehrt anhand von Präparaten aus Körperspenden. Beide Ansätze sind von entscheidender Bedeutung, um ein umfassendes Verständnis von Anatomie und Pathologie zu erlangen. Dieses Zusammenspiel hebt die Ausbildung auf ein völlig neues Niveau.“

Prof. Dr. Franz Fellner, Direktor des Zentralen Radiologischen Instituts der Johannes Kepler Universität Linz

Verständnis fördern

Unsere Welt ist kompliziert. Die Physik, Chemie und Biologie, die ihr zugrunde liegen, sind schwer zu begreifen. Darüber hinaus beheimatet der „Pale Blue Dot“, wie Carl Sagan die Erde einst nannte, ein soziales Wesen, das ebenso komplizierte wie fragile Zivilisationen erschafft. Es ist heute wichtiger – und faszinierender – denn je zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Technologie kann uns dabei unterstützen: Sie lässt uns Dinge sehen, messen, berechnen, zeigen und deuten, die Generationen vor uns nicht zu träumen wagten.

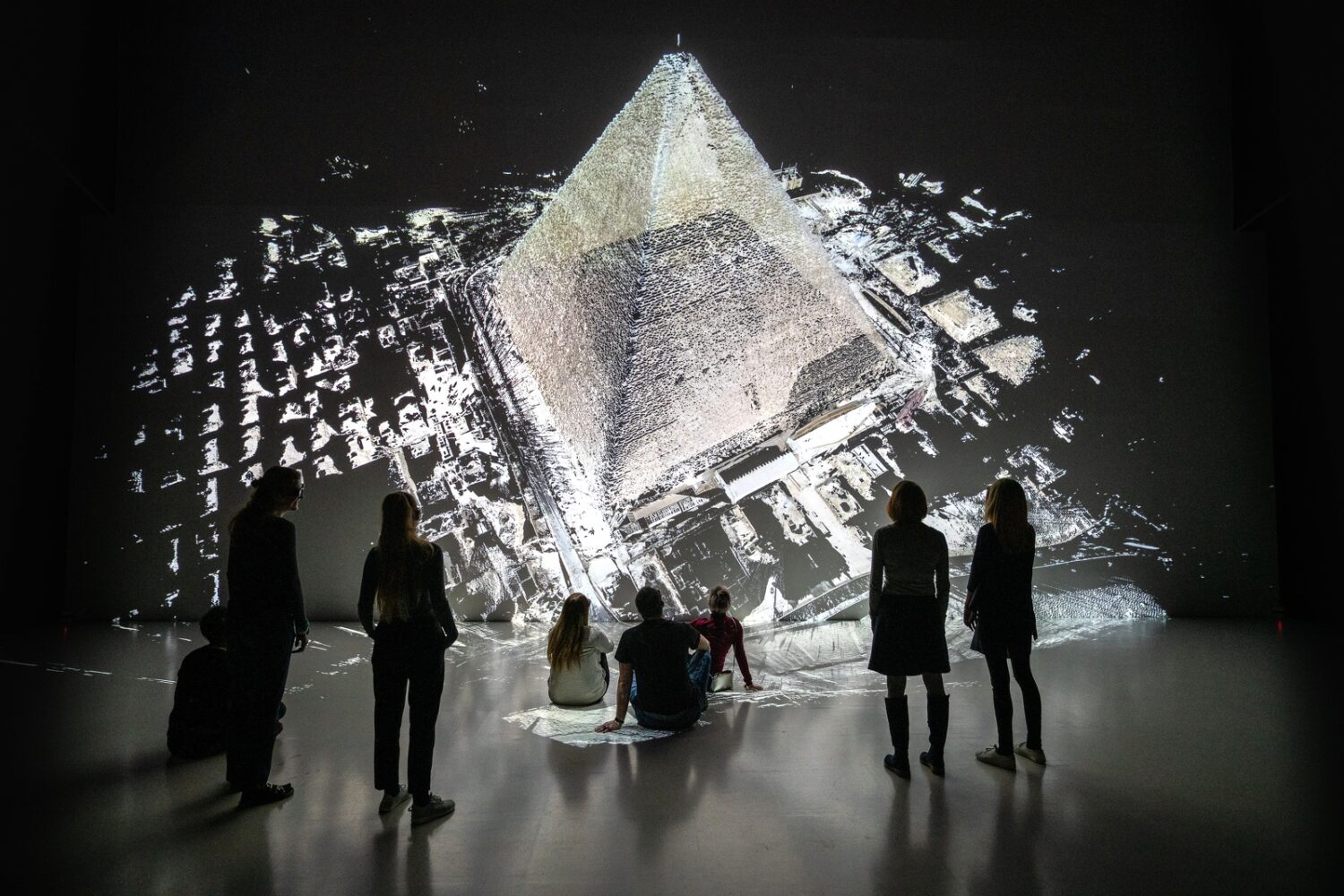

Kulturelles Erbe erzählt davon, wie Menschen vor uns ihre Gemeinschaften, Gesellschaften und Zivilisationen aufbauten; davon, was ihnen wichtig war, wie sie ihr Leben organisierten und mit welchen Fähigkeiten und Technologien sie ihre Welt gestalteten. Unser Kulturelles Erbe hilft uns aber nicht nur, die Vergangenheit besser verstehen zu lernen, sondern zeigt auch, warum unser Heute so ist, wie es ist. Neue Technologien erweitern dieses Verständnis, indem sie uns neue Perspektiven eröffnen, die bislang verborgen waren.

Michaela Wimplinger, Head of Special Projects, kuratiert zahlreiche Projekte rund um Kulturelles Erbe bei Ars Electronica. Sie brennt für immersive Applikationen, bei denen die Besucher*innen durch die Straßen des antiken Rom spazieren, Gigapixel-Bilder von Fresken der Sixtinischen Kapelle bestaunen oder die Gänge und Kammern der Cheops-Pyramide erkunden. „Kunst- und Kulturschätze spiegeln nicht nur die politischen, religiösen, technologischen oder künstlerischen Facetten ihrer Zeit wider“, erklärt sie. „Sie offenbaren auch den Wertekanon der jeweiligen Gesellschaft.“ Durch die Inszenierung solcher immersiven Erlebnisse wird Kulturgeschichte unmittelbar erfahrbar – und zeigt, dass das Verständnis der Vergangenheit der Schlüssel zum Verständnis unserer selbst ist.

Menschen verbinden

Die digitale Revolution trat mit dem Versprechen an, alle von uns zu verbinden – und einander näherzubringen. Und theoretisch können wir auch jederzeit und überall mit allen anderen in Kontakt treten. Die Praxis allerdings ist komplizierter. Das Internet ist kein neutrales, statisches Netzwerk, das einfach Punkte miteinander verknüpft – alle Verbindungen hier werden in Echtzeit durch Algorithmen kuratiert. Jede unserer Handlungen erzeugt Daten, die gespeichert, analysiert und dazu genutzt werden, um unsere künftigen Interaktionen zu „optimieren“.

Diese andauernde Rückkopplungsschleife schafft einen digitalen Raum, der für jede und jeden von uns anders aussieht. Anders als die physische Welt ist unsere digitale Welt eine personalisierte. Das kann in vielen Fällen bequem sein – hat aber gravierende Schattenseiten. Personalisierung stärkt Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen, verstärkt die eigene Sichtweise und schwächt den Dialog mit jenen, die anders denken.

Anders eingesetzt können digitale Technologien unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aber auch stärken. Das „Avatar Robot Café“ zeigt, wie Technologie helfen kann, soziale Barrieren zu überwinden und Brücken zu bauen. Mittels Roboter können Menschen, die aufgrund schwerer körperlicher Einschränkungen nicht am Arbeitsleben teilnehmen können, Kund*innen in einem Cafe bedienen, ohne vor Ort zu sein. Die Roboter sind so konzipiert, dass sie über Eye-Tracking sowie Maus- und Smartphone-Eingaben gesteuert werden können.

Für Gerfried Stocker, den Künstlerischen Leiter von Ars Electronica, repräsentiert das Projekt weit mehr als nur eine raffinierte technologische Idee – sondern ist ein zutiefst menschliches Statement: „Wollen wir weiterhin zulassen, dass Technologie uns trennt, ersetzt und kontrolliert? Oder gestalten wir sie endlich so, dass sie uns verbindet, unterstützt und stärkt?“

Das Forschungsprojekt SHARESPACE geht noch einen Schritt weiter und fragt, wie wir in hybriden Umgebungen – gemeinsam mit anderen Menschen und Maschinen – sinnvoll interagieren können. Gefördert von der Europäischen Kommission und umgesetzt von 14 Partnerinstitutionen aus acht Ländern, zielt das Projekt darauf ab, neue Formen digitaler Interaktion zu entwickeln, die physisch, klanglich und emotional erfahrbar sind. Anders als gängige AR- und VR-Anwendungen, die vor allem auf Effizienzsteigerung, Skalierung oder Unterhaltung ausgerichtet sind, legt SHARESPACE den Fokus auf Teilhabe, ethische Reflexion, Kreativität und gemeinsames Erleben.

Das Ars Electronica Futurelab gestaltet den künstlerischen Zweig des Projekts. „Converge“ ist eine interaktive Umsetzung der SHARESPACE-Prinzipien, die in 3D für den Deep Space 8K entwickelt wurde. Es nutzt Tracking für bis zu zehn vor Ort anwesende Teilnehmer*innen und einen Motion-Capture-Anzug für eine remote teilnehmende Person. Alle müssen zusammenarbeiten, um voranzukommen, und können mit der remote teilnehmenden Person nur über Bewegungen und Körpersprache kommunizieren. Sie müssen Szenarien lösen und werden dabei nur durch subtile visuelle Hinweise geleitet. Der minimalistische Stil hebt Bewegungen und Interaktionen hervor und endet damit, dass die Teilnehmenden Massen an KI-Charakteren lenken.

Technologien wie Streaming, Gaming und soziale Medien halten uns alle zwar permanent online – bewirken aber gleichzeitig, dass wir mehr und mehr Zeit allein verbringen. Der Deep Space 8K im Linzer Ars Electronica Center will das Gegenteil: ein kollektives Erlebnis schaffen. Ausgestattet mit einem Hochleistungslaser-Trackingsystem und einer Auflösung von 50 Millionen Pixeln dient Technologie hier als Schnittstelle, die Menschen mit immersiven Bildwelten verbindet. Anders als Touchscreens oder Mausklicks reagiert das System auf die Bewegungen des menschlichen Körpers und verwandelt Gesten in eine Form der Steuerung. Diese körperliche Interaktion macht das Erlebnis nicht nur intuitiver, sondern auch zutiefst sozial – und eröffnet neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und gemeinsames Gestalten im geteilten Raum.

Kreativität fördern

Menschen waren schon immer kreativ. Von Beginn an trieb Kreativität die Entwicklung von Werkzeugen und Technologien voran – die wiederum neue Formen des künstlerischen Ausdrucks ermöglichten. Von Malerei und Musik über Film und Animation bis hin zu digitaler Kunst.

Mit generativer KI wird aktuell das nächste Kapitel dieser Geschichte aufgeschlagen. Sie besitzt das Potenzial, menschliche Kreativität auf neue Ebenen zu heben – vorausgesetzt, wir gestalten sie mit der nötigen Transparenz und Ethik und als Werkzeug, das unsere Vorstellungskraft befeuert, anstatt sie zu ersetzen.

Für Ali Nikrang ist klar, dass Künstliche Intelligenz den kreativen Prozess nicht automatisieren darf. Als Forscher und Künstler im Ars Electronica Futurelab sowie Professor für KI und musikalische Kreation an der Hochschule für Musik und Theater in München sieht er Technologie als Impulsgeber – sie soll Menschen herausfordern und dazu anregen, über ihre eigenen Grenzen hinauszugehen.

“Kreativität entsteht nicht durch bloßes Kopieren, sondern durch die Weiterentwicklung von Ideen und das Überwinden vertrauter Denkmuster.”

Ali Nikrang, Forscher Ars Electronica Futurelab

Im Rahmen des Projekts „Walzersymphonie“ arbeitete Ali Nikrang mit Studierenden verschiedener europäischer Universitäten zusammen, um die kreative Kollaboration von Mensch und Maschine auszuloten. Das dabei benutzte (und von Ali Nikrang selbst entwickelte) KI-System „Ricercar“ sollte die Musik von Johann Strauss nicht nachahmen, sondern zu innovativen Neuinterpretationen führen.

Auch Paul Trillo geht der Frage nach, wie Künstliche Intelligenz die Vorstellungskraft erweitern kann. In seinem Musikvideo zu „The Hardest Part“ von Washed Out präsentiert er das erste vollständig generative Video, das mit OpenAIs Text-zu-Video-Modell Sora erstellt wurde. Der Einsatz von KI ermöglichte es ihm, ein halluzinatorisches, traumähnliches Werk zu schaffen, das sich mit herkömmlicher Kameraarbeit oder Animation nie realisieren ließe.

Für Paul Trillo sind Transparenz und Ethik Voraussetzung, um generative KI als künstlerisches Werkzeug der Zukunft zu etablieren. „Ich glaube, dass KI als ergänzendes Werkzeug zum traditionellen Filmemachen verstanden werden sollte – als Mittel, um menschliche Kreativität zu erweitern, nicht sie zu ersetzen.“

Förderung von Selbstermächtigung und Eigenverantwortung

Technologie ist immer ein zweischneidiges Schwert. Sie kann uns neue Möglichkeiten eröffnen – oder nicht. Abhängig ist dies immer davon, welche Anreize wir als Gesellschaft für jene schaffen, die Technologie entwickeln. Wir können uns dafür entscheiden, Technologien zu gestalten, die unsere Handlungsfähigkeit stärken oder eben Systeme fördern, die Entscheidungen für uns treffen.

Citizen Science begreift Technologie als Werkzeug und Strategie, um Expert*innen mit der breiten Öffentlichkeit zu vernetzen: Bürger*innen sollen zur Forschung beitragen und ihr Verständnis der Welt vertiefen können. „Citizen Scientists“ formulieren Forschungsfragen, dokumentieren Beobachtungen, führen Messungen durch, werten Daten aus oder verfassen Publikationen – stets unter Einhaltung wissenschaftlicher Standards.

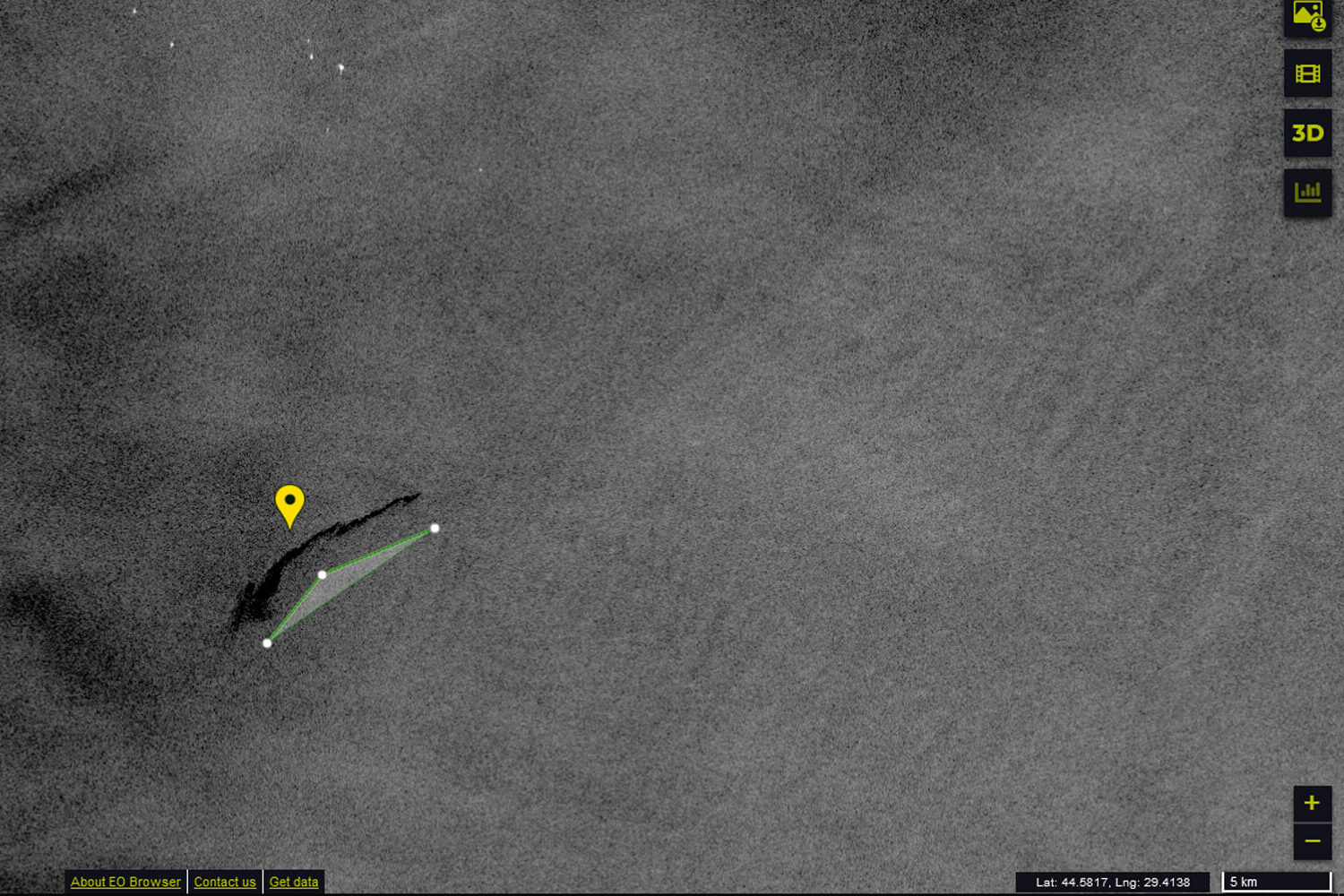

Phillip Gartlehner, Infotrainer am Ars Electronica Center, entwickelte die Workshopreihe „Toolbox for Civil Investigation“, um zu erforschen, wie digitale Werkzeuge – etwa jene der Organisation Bellingcat – zu mehr ökologischer Verantwortung beitragen können. In den Workshops arbeiten die Teilnehmenden mit Satellitenbildern, Schiffsverfolgungsdaten sowie Ozean- und Windmodellen, um Umweltvergehen wie Ölverschmutzungen zu identifizieren und zu dokumentieren. In einer der Sitzungen entdeckten die Teilnehmenden sogar Hinweise auf ein potenzielles Ölleck im Schwarzen Meer – die Ergebnisse wurden an die zuständigen Seebehörden zur Überprüfung weitergeleitet.

“Viele von uns fühlen sich hilflos oder halten ihren eigenen Handlungsspielraum für zu gering. Während wir die Verantwortung gern an die Politik abgeben, sind wir uns oft zu wenig bewusst, dass auch wir selbst Teil der Lösung sein können.”

Phillip Gartlehner, Infotrainer Ars Electronica Center

Technologie als Mittel, nicht als Zweck

Technologie darf niemals Selbstzweck sein, sondern muss stets ein Mittel sein, das uns Menschen und unseren Bestrebungen dient. Wir wollen kreativ sein – also brauchen wir Werkzeuge, die unsere Möglichkeiten erweitern, nicht solche, die sie ersetzen. Wir wollen die Welt erkunden, Neues lernen, wachsen und unsere Fähigkeiten einsetzen – also brauchen wir Technologien, die unsere Handlungsfähigkeit stärken, nicht solche, die uns vorschreiben, was wir wann und wie zu tun haben.

Technologie sollte uns ein besseres Leben ermöglichen – ein erfülltes, gesundes und sicheres Leben. Um das zu erreichen, dürfen wir uns nicht zu passiven Konsument*innen degradieren lassen, die eine Handvoll Reiche noch reicher machen. Wir müssen eine aktive Rolle übernehmen – als Künstler*innen, Forschende, Aktivist*innen und Bürger*innen – und die technologische Entwicklung in jene Zukunft lenken, die wir selbst wählen.