1979 als Event gestartet, hat sich Ars Electronica über 46 Jahre hinweg zu einem globalen Ökosystem entwickelt – geprägt von kontinuierlichem Wandel, gemeinschaftlichem Denken und dem Anspruch, die Zukunft aktiv zu gestalten.

1979 in Linz, Österreich, eine Plattform für Medienkunst aufbauen zu wollen, erscheint im Rückblick als wahnwitziges Unterfangen, das eigentlich keinen Erfolg haben konnte. Dass es Hannes Leopoldseder (1940-2021), zu der Zeit Intendant des öffentlichen rechtlichen Rundfunks in Oberösterreich, dennoch gelang, diese Vision zu realisieren, ist, nun ja, erstaunlich. Dass sich diese Linzer Ars Electronica im Laufe der Jahre gar zu einem weltbekannten Leuchtturm für Kunst, Technologie und Gesellschaft mausern würde, malte er sich damals aber wohl selbst nicht aus.

46 Jahre nachdem die allererste Ars Electronica in Linz stattfand, ist aus einem Festival für Pionier*innen der digitalen Avantgarde, ein einzigartiges Ökosystem geworden, das sich aus mehreren Elementen zusammensetzt, die sich gegenseitig inspirieren und stärken und dabei Expert*innen ebenso wie ein breites Publikum ansprechen.

Was Ars Electronica heute ist, entstand nicht aus einem genialen Moment heraus. Es ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses – geprägt von globalen Entwicklungen und dem ständigen Bemühen, sinnvolle Wege und Strategien zu finden, sich mit der herausziehenden Zukunft auseinanderzusetzen.

Ars Electronica wird sich daher auch weiterhin verändern. Zum einen, um der fortschreitenden digitalen Transformation auf den Grund zu gehen. Zum anderen, um Menschen und Gemeinschaften aus aller Welt und allen möglichen Bereichen zusammenzubringen, die nicht nur über die Zukunft nachdenken, sondern sie mitgestalten wollen.

Kapitel I / Gegen jede Wahrscheinlichkeit

Die Geschichte von Ars Electronica beginnt in den 1970er-Jahren, als die Schwerindustrie in Linz langsam, aber sicher in die Krise gerät. 1973 leitet die erste Ölkrise den großen Trendbruch in der wirtschaftlichen Entwicklung Europas ein. Ab 1975 erreichen die Auswirkungen der internationalen Stahlkrise und der damit einhergehende Preisverfall auch Österreich und Linz.

Erschwerend kommt zu alledem, dass die voestalpine als Vorfeldorganisation der Politik geführt wird und sich dementsprechend schwertut, auf geänderte ökonomische Vorzeichen zu reagieren – zu oft müssen Entscheidungen und Strategien politischen Vorgaben und Ideologien folgen. Ende der 1970er Jahren verdunkeln sich die Zukunftsaussichten zunehmend, 1985 wird die verstaatlichte Industrie schließlich am Ende sein.

Für die „Stahlstadt Linz“ bedeutet das den Ausnahmezustand. Es droht nicht nur der Verlust von zehntausenden Arbeitsplätzen, sondern eine strukturelle Erschütterung: Wenn die Fabrik stillsteht, stirbt auch alles um sie herum. Die Stadt muss sich dringend neu orientieren. Ende der 1970er Jahre braucht Linz eine neue Vision und eine andere Zukunft. Aber welche?

Zur selben Zeit, weit entfernt vom kleinen Linz in Österreich, nimmt etwas Gestalt an, das später als „digitale Revolution“ bezeichnet werden wird. Einer, der das hierzulande früh erkennt, ist Hannes Leopoldseder, damals Intendant des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Oberösterreich. Ihm ist klar, dass Computer nicht bloß Schreibmaschinen ersetzen, sondern als „General Purpose Technology“ alles von Grund auf ändern werden. Die Welt steht an der Schwelle einer neuen Ära, ist er sich sicher, und Linz muss sich seine Rolle in dieser Zukunft sichern.

Gemeinsam mit anderen Visionär*innen entwickelt Hannes Leopoldseder eine ambitionierte Idee: Um die führenden Köpfe dieser noch jungen digitalen Revolution nach Linz zu bringen, soll die Stadt Schauplatz eines neuen Festivals werden, das sich mit den wegweisenden Entwicklungen an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft auseinandersetzt. Es gelingt ihm, den Linzer Bürgermeister Franz Hillinger von seinem Plan zu überzeugen und die Stadt als Mitveranstalterin zu gewinnen. Damit sich diese Ars Electronica auch die allgemeine Akzeptanz – und damit eine langfristige Finanzierung – sichern kann, schlägt er außerdem vor, einen großen Event für das breite Publikum zu entwickeln: die Linzer Klangwolke.

1979 ist es so weit. Linz lädt zur ersten Ars Electronica und veranstaltet die erste Klangwolke. Beides wird ein Erfolg.

Ars Electronica Festival –Plattform für Kunst, Technologie und Gesellschaft

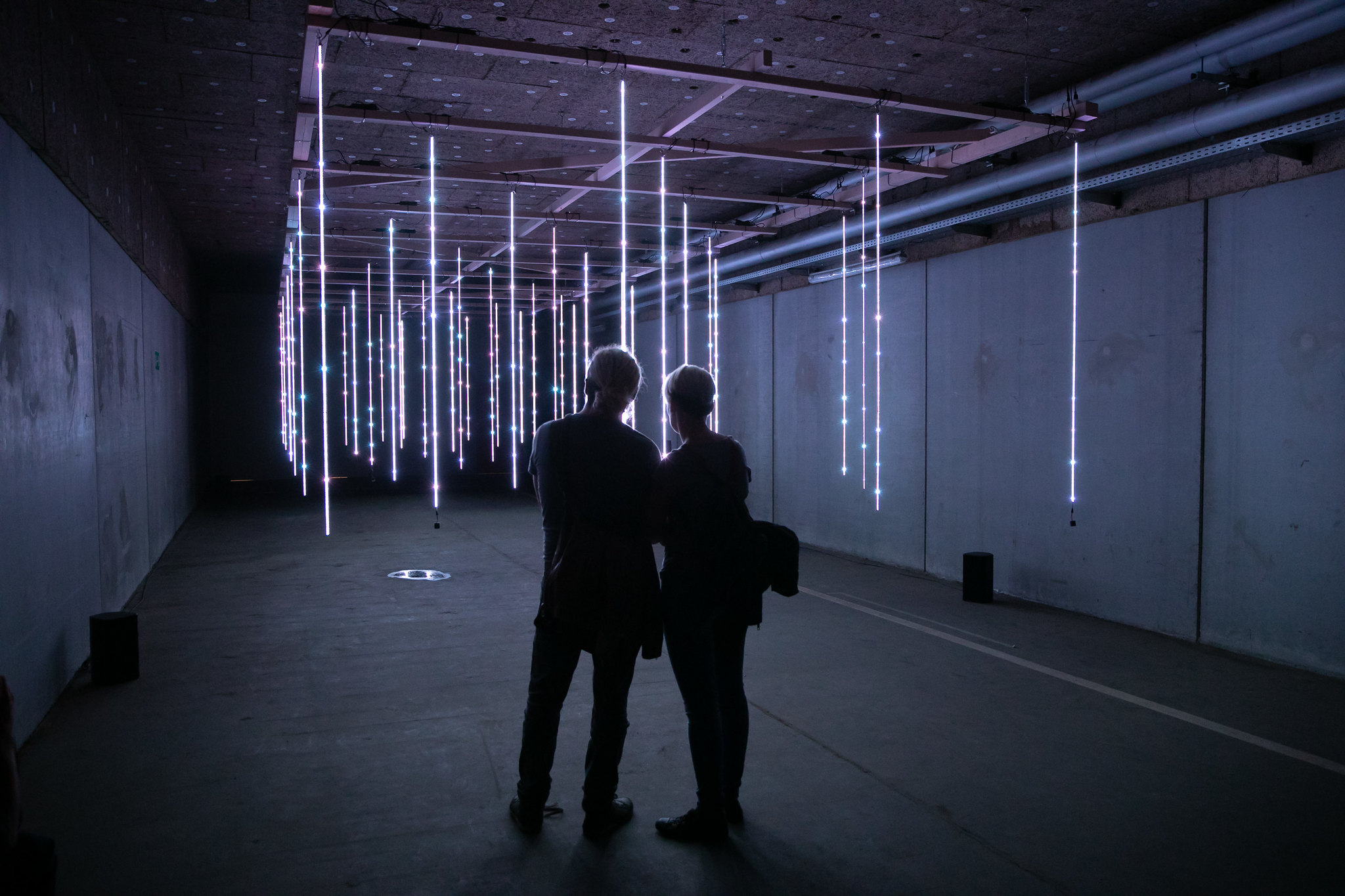

Heute ist das Ars Electronica Festival eine weltweit einzigartige Plattform an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft. Jedes Jahr im September versammelt das fünftägige Festival internationale Künstler*innen sowie Vertreter*innen von Universitäten, Museen, Galerien, Unternehmen und NGOs in Linz, um zentrale Zukunftsfragen zu diskutieren – jeweils im Rahmen eines jährlich wechselnden Themenschwerpunkts.

Ziel ist es den Dialog zwischen unterschiedlichen Communities zu fördern – und die Kluft zwischen Expert*innen und breiter Öffentlichkeit zu überbrücken.

Als eine der führenden Institutionen im Bereich der Medienkunst will die Ars Electronica nicht nur ein breites Publikum inspirieren, sondern auch Möglichkeiten und Chancen für Künstler*innen schaffen. Das Festival bietet Ausstellungen, Bühnenformate und Diskursräume, in denen kreative Köpfe unterschiedlicher Disziplinen ihre Projekte präsentieren und gemeinsam reflektieren können. Gleichzeitig entstehen Räume, in denen Menschen mit ähnlichen Interessen einander begegnen, sich vernetzen und neue Partner*innen finden.

Das Ars Electronica Festival versteht sich nie als Endpunkt kreativer Prozesse – sondern stets als Ausgangspunkt für Neues.

Kapitel II / Weltweit erste Adresse für Avantgarde

Wie aber lässt sich ein Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft aufrechterhalten und weiterentwickeln, wenn die gesamte (Medienkunst-) Szene, auf die es baut, so weit von Linz entfernt agiert? Und „weit entfernt“ bedeutet in Zeiten vor dem Internet tatsächlich weit entfernt.

Wieder ist es Hannes Leopoldseder, der – gemeinsam mit Christine Schöpf, der Leiterin der ORF-Kulturabteilung in Oberösterreich – die zündende Idee hat. Was, wenn Ars Electronica einen Wettbewerb ins Leben riefe, der Künstler*innen aus aller Welt eingeladen würde, ihre aktuellen Arbeiten einzureichen? Eine hochkarätige, internationale Jury würde die interessantesten Projekte auszeichnen, Ars Electronica ihre Urheber*innen mit Preisgeld, einer Trophäe und einem Auftritt beim Festival belohnen. Künstler*innen hätten einen starken Anreiz sich am Wettbewerb zu beteiligen, Ars Electronica würde durch den steten Zufluss an neuen Ideen und Projekten, am Puls der Digitalen Revolution und in engem Austausch mit ihren führenden Köpfen bleiben. Linz würde sich in die Landkarte der internationalen Medienkunst einschreiben.

Der Plan geht auf. 1987 wird der erste Prix Ars Electronica ausgeschrieben und verzeichnet auf Anhieb 715 Einreichungen aus 15 Ländern. Mit die ersten Goldenen Nicas gehen an Peter Gabriel und John Lasseter.

Prix Ars Electronica – Wettbewerb für Medienkunst

1987 ins Leben gerufen, ist Prix Ars Electronica längst die renommierteste und traditionsreichste Auszeichnung für Medienkunst weltweit. Jährlich vergeben, umfasst der Wettbewerb mehrere Kategorien, die aktuelle Entwicklungen in Kunst, Technologie und gesellschaftspolitischem Diskurs sichtbar machen und reflektieren.

Die Preisträger*innen werden von einer internationalen Fachjury ausgewählt, mit der begehrten Goldenen Nica, einem Preisgeld ausgezeichnet und im Rahmen des Ars Electronica Festivals präsentiert.

Der Prix Ars Electronica ehrt nicht nur etablierte Künstler*innen, sondern versteht sich auch als Sprungbrett für junge Talente und Pionier*innen – der Wettbewerb eröffnet Raum für neue Perspektiven und experimentelle Praktiken an der Schnittstelle von Kunst, Technologie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

Seit seiner Gründung ist der Prix Ars Electronica ein globales Trendbarometer und treibende Kraft im kreativen Ökosystem der Ars Electronica.

Kapitel III / Wurzeln in der Region

Das Tandem aus Festival und Prix beschert Ars Electronica internationalen Erfolg. Weil die Stadt Linz aber für den Großteil der Finanzierung aufkommt, soll Ars Electronica auch zu einem Angebot für das lokale Publikum werden. Anfang der 1990er-Jahre kommt Bewegung in die Sache.

Direkt neben der Nibelungenbrücke, am nördlichen Ufer der Donau, soll ein neues Museum realisiert werden. Die Frage ist: Womit soll sich dieses Museum befassen?

Für Hannes Leopoldseder ist die Antwort klar. Nachdem Tim Berners-Lee 1989 das World Wide Web erfunden hatte und Pioniere wie Marc Andreessen das Netz 1993 mit dem Mosaic-Browser für Millionen Menschen zugänglich gemacht hatten, liegt für ihn auf der Hand, dass Linz ein Ars Electronica Center braucht – ein Ort, der die Menschen mit jenen digitalen Technologien vertraut machen sollte, die nun Teil ihres Alltags werden würden.

Ein solches Museum wäre kein Showroom für Medienkunst, sondern müsste die Menschen vor Ort ansprechen – Familien, Schulklassen, kurz alle, die sich ein Bild davon machen wollten, was die digitale Revolution für sie und ihr Leben bedeuten würde. Es wäre ein Raum des Ausprobierens, Begreifens und Verstehens.

Einmal mehr gelingt es Hannes Leopoldseder den Linzer Bürgermeister für seine Idee zu begeistern. Und nicht nur das. Mit Gerfried Stocker findet er zudem einen jungen Medienkünstler, dessen Lebensweg bereits von Ars Electronica inspiriert ist und der dafür brennt, das neue Haus aufzubauen und die nächsten Entwicklungsschritte der Plattform für Kunst, Technologie und Gesellschaft voranzutreiben.

1996 wird das Ars Electronica Center eröffnet.

Ars Electronica Center – Raum für Experimentieren, Spielen und Lernen

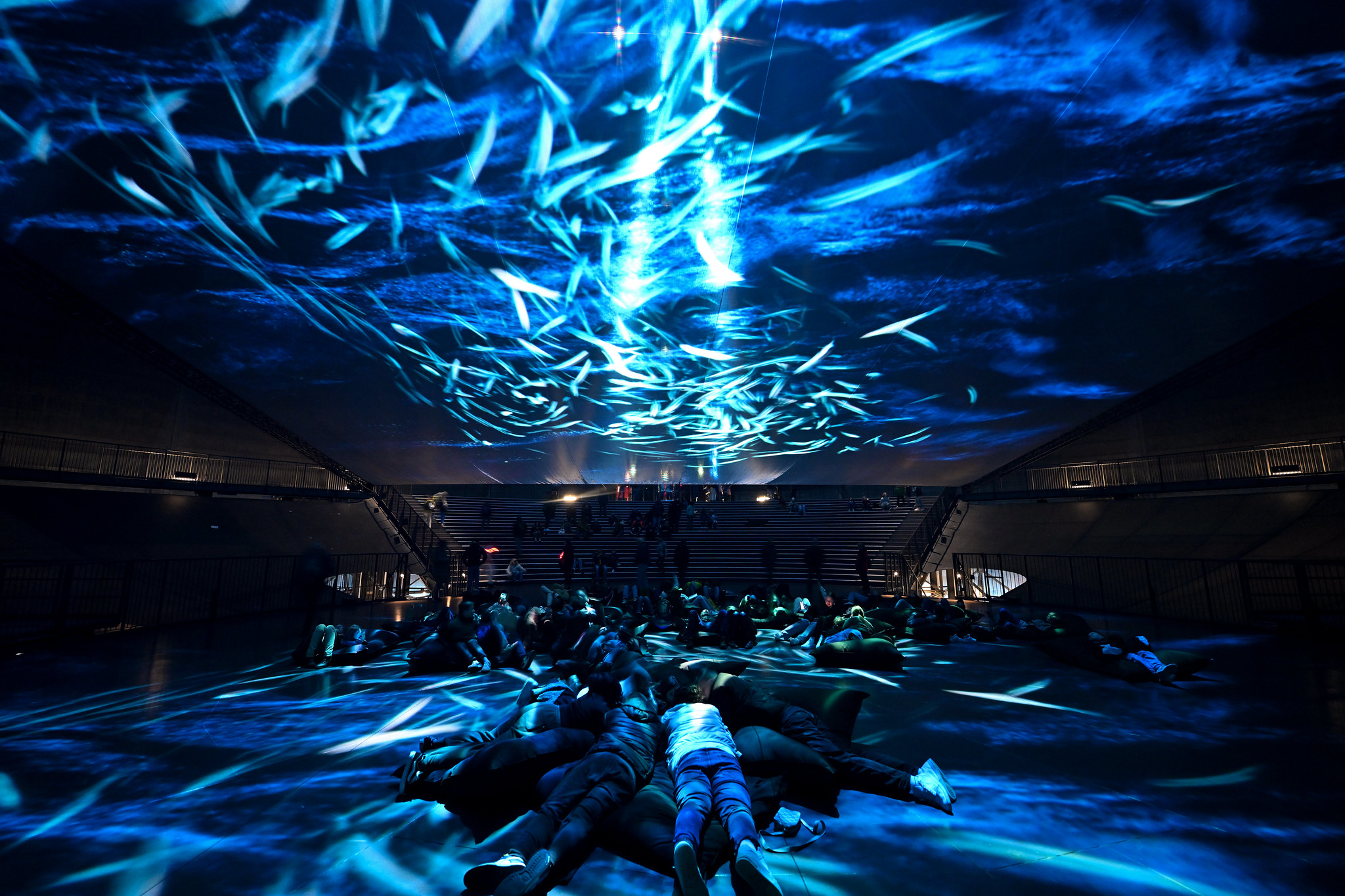

2025 ist das Ars Electronica Center ein einzigartiges Museum und lebendiges Labor, in dem Besucher*innen jeden Alters neue Technologien entdecken und selbst ausprobieren können – von Künstlicher Intelligenz (KI) und Virtual Reality (VR) bis hin zu Brain-Computer Interfaces (BCI).

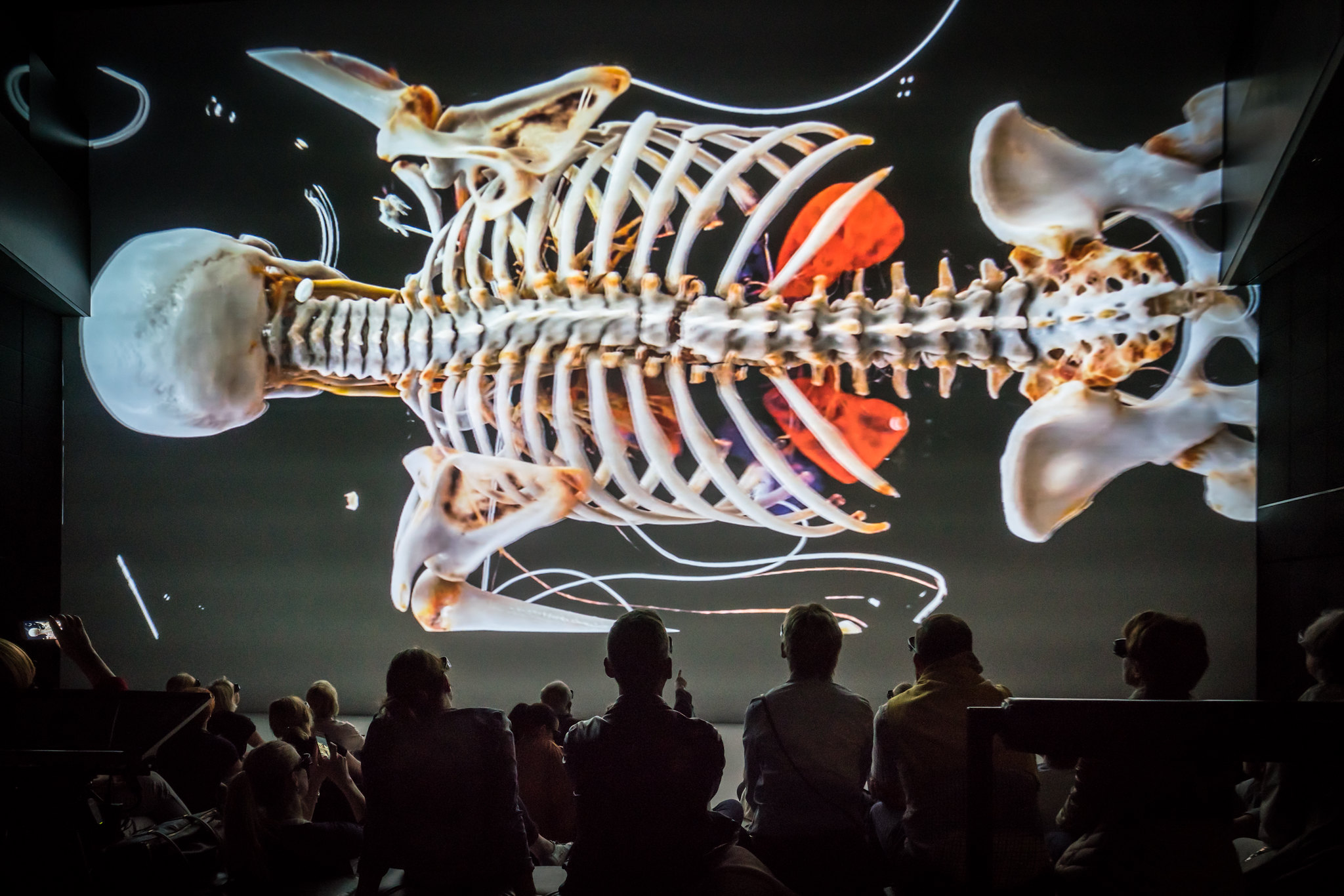

Interaktive Installationen und offene Labore ermöglichen direkte, praktische Zugänge zu komplexen Themen und machen diese verständlich und greifbar. Ein besonderes Highlight ist Deep Space 8K, in dem immersive virtuelle Welten eindrucksvoll inszeniert werden. Eine weitere Besonderheit ist das Team der Infotrainer*innen, das Besucher*innen auf ihrer Entdeckungsreise begleitet und unterstützt.

Als außerschulischer Lernort arbeitet das Ars Electronica Center eng mit Schulen, Universitäten und Unternehmen aus der Region und der ganzen Welt zusammen. Die Erkenntnisse aus diesen Partnerschaften fließen laufend in maßgeschneiderte Bildungsangebote für Schülerinnen, Studierende, Forscherinnen, Kinder und Familien ein.

Das Ars Electronica Center wurde 1996 eröffnet und 2009 umfassend erweitert und neu gestaltet.

Kapitel IV / Forschen, entwickeln, gestalten

Im Vorfeld der Museumseröffnung stellt sich aber noch eine wichtige Frage: Wer konnte all jene interaktiven Installationen entwickeln und bauen, mit denen das Ars Electronica Center zum Entdecken und Ausprobieren einladen wollte? Weit und breit gab es niemanden, der oder die, so etwas anbot. Schnell wird klar: Ein Ars Electronica Center würde nur in Verbindung mit einem Ars Electronica Futurelab funktionieren – einem prototypischen Hybrid aus künstlerischem Atelier und wissenschaftlichem Labor, das genau jene Ausstellungen und Erlebnisse schaffen könnte, die es brauchen würde.

Der Entschluss fällt und ein internationales Team aus Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Entwickler*innen beginnt damit, interaktive Szenarien und Erfahrungsräume zu gestalten. Das Ars Electronica Futurelab legt den Grundsein dafür, dass sich das Ars Electronica Center zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt.

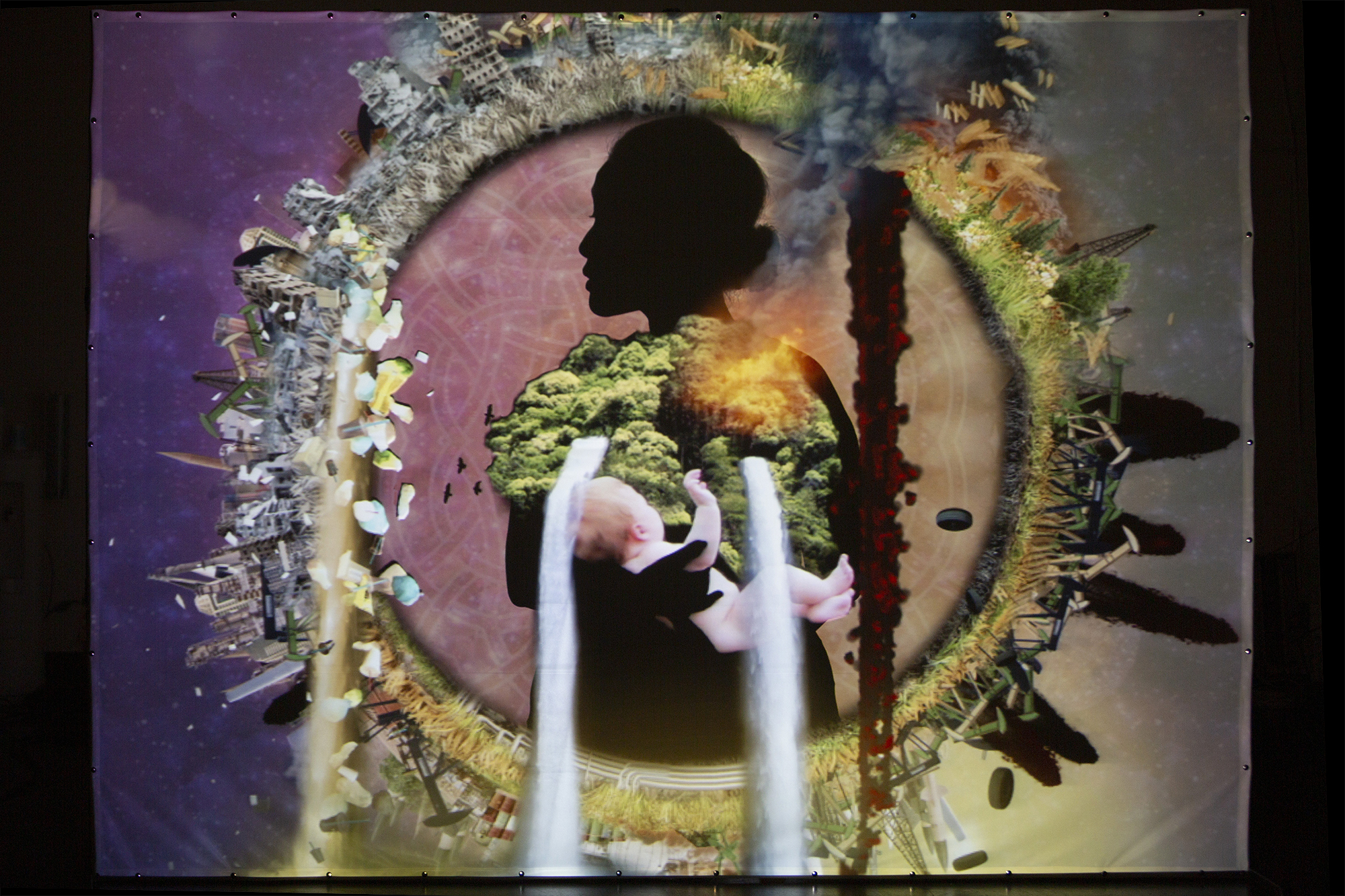

Ars Electronica Futurelab – Zukunft gestalten durch Prototyping und Dialog

Als künstlerisches Atelier und Forschungslabor entwickelt das Ars Electronica Futurelab Zukunftsprototypen und Arbeiten, die komplexe Themen begreifbar machen, neue Perspektiven eröffnen und zum kritischen Dialog anregen. Im Zentrum steht die Frage, wie das Zusammenspiel von Art Thinking, Art-Science-Forschung und Technologien – etwa Künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality oder Datenvisualisierung – zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen kann.

Das Ars Electronica Futurelab arbeitet mit Partner*innen aus Wirtschaft, Kultur, Forschung und Bildung auf der ganzen Welt zusammen. Ziel ist es, neue Denkweisen zu fördern, Innovation jenseits reiner Profitlogik anzustoßen, zukunftsorientierte Bildungs- und Kommunikationsformate zu entwickeln und Raum für künstlerische Experimente zu schaffen – kurz Impact zu erzielen.

Grundlage dieser Arbeit sind kritisches Denken, künstlerische Praxis und Innovation.

Kapitel V / u19

Dank Ars Electronica Center und Ars Electronica Futurelab gelingt es rasch, das lokale Publikum für das Zusammenspiel von Kunst, Technologie und Gesellschaft zu interessieren. Besonders beliebt sind die interaktiven Stationen vor allem bei Kindern und Schulklassen – zuerst aus Linz, dann der Region und schließlich aus ganz Österreich.

Die Begeisterung, mit der junge Besucher*innen das Ars Electronica Center für sich entdecken, und die Inspiration, die sie von ihren Besuchen mitnehmen, geben den Anstoß für den nächsten Schritt: Die junge Generation soll das ganze Jahr über ihren Platz im Kosmos von Ars Electronica finden und aktiv zur Auseinandersetzung mit der Zukunft beitragen.

1998 erhält der Prix Ars Electronica eine eigene Kategorie für angehende Medienkünstler*innen: „u19“ lädt Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren und mit Wohnsitz in Österreich dazu ein, ihre Ideen, Konzepte und Prototypen zur Zukunft einzureichen – ihrer Fantasie werden dabei bewusst keine Grenzen gesetzt.

Im Laufe der Jahre entwickelt sich aus „u19“ das Label „create your world“ – und eine Plattform, die ganzjährig aktiv ist: Im Rahmen des Ars Electronica Festival findet ein eigenes, großes Event statt; mit der create your world tour bringt man Künstler*innen direkt in Schulen; darüber hinaus ist man an einer Vielzahl von Bildungsinitiativen beteiligt.

create your world – Plattform zur Stärkung junger Gestalter*innen und Bildungsinitiativen

create your world möchte die nächste Generation kreativer Köpfe inspirieren, fördern und sichtbar machen. Das Programm vernetzt junge Menschen, nimmt ihre Zukunftsvisionen ernst und verleiht ihren Stimmen Gehör.

Es umfasst einen jährlichen Wettbewerb im Rahmen des renommierten Prix Ars Electronica sowie ein großes Festivalformat mit Ausstellungen, Hands-on-Labs, Workshops und Vernetzungsmöglichkeiten.

Auch über das Festival hinaus ist create your world aktiv: In ganz Österreich gehen Künstler*innen im Rahmen von Tourprojekten in Schulen, um Kreativität, Austausch und kulturelle Bildung zu fördern.

Im Laufe der Jahre hat sich create your world zu einer wichtigen Schnittstelle für unterschiedlichste Bildungsinitiativen entwickelt. Von der Volksschule bis zur Universität entstehen hier ganzjährig Forschungsprojekte, Workshops und Festivalformate.

Kapitel VI / Hinaus in die Welt

Anfang der 2000er-Jahre surft Ars Electronica auf der Erfolgswelle. Mit dem Prix und dem Festival hat man sich als führende Plattform der internationalen Medienkunstszene etabliert, dank des Ars Electronica Center ist man fest in der Region verwurzelt.

Weil die Digitalisierung immer mehr Lebensbereiche erfasst und beschleunigt, erfährt der Linzer Prototyp an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft mehr und mehr Aufmerksamkeit. 2004 feiert Ars Electronica ihr 25-jähriges Bestehen – und schlägt ein neues Kapitel auf.

Unter dem Titel „Digital Avant-Garde: Celebrating 25 Years of Ars Electronica“ präsentiert man sich mit einer umfangreichen Ausstellungsreihe in New York. Das Programm verteilt sich auf mehrere prominente Orte: Eyebeam zeigt ein Best of Prix Ars Electronica, das American Museum of the Moving Image präsentiert interaktive Installationen aus Residency- und Forschungsprojekten des Ars Electronica Futurelab, das Austrian Cultural Forum New York lädt zu einem Symposium und im Hauptquartier der Vereinten Nationen sind herausragende Projekte aus der neuen Prix-Kategorie „Digital Communities“ sehen.

Der durchschlagende Erfolg in New York wird zur Initialzündung für Ars Electronica Export – einer Stabstelle, die fortan Ausstellungen, Konferenzen und Workshops für internationale Partner gestalten sowie Institutionen und Städte rund um die Welt beraten wird, die ihre eigenen Versionen von Ars Electronica entwickeln wollen.

Ars Electronica Export – Neue Perspektiven durch Kunst ermöglichen

Ars Electronica Export arbeitet mit Partner*innen aus Kunst, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft zusammen und eröffnet neue Sichtweisen – durch kuratierte Ausstellungen, Filmprogramme, Expert*innengespräche und praxisorientierte Workshops. Darüber hinaus organisiert die Initiative Residencies für Künstler*innen und bietet Beratung für Organisationen an, die an der Schnittstelle von Kunst und Technologie agieren.

Was alle Aktivitäten von Ars Electronica Export verbindet, ist eine künstlerische Perspektive auf gesellschaftliche Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen – gepaart mit dem Anspruch, Innovationen im Sinne des Gemeinwohls zu fördern.

Kapitel VII / Kommerziell erfolgreich

2007 stellt Steve Jobs das erste iPhone vor – und tritt den Siegeszug des Smartphones los. Nur drei Jahre später ist die Welt im Zeitalter der sozialen Medien angekommen. Digitale Technologien sind nun allgegenwärtig und prägen die Art und Weise, wie Milliarden von Menschen miteinander kommunizieren, arbeiten, und ganz grundsätzlich, die Welt erfahren.

Kreativität, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Auseinandersetzung mit großen Fragen an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft sind plötzlich alles andere als Nischenthemen – alle wollen sie, alle brauchen sie. Die fortschreitende digitale Revolution hat das ideale Umfeld für Ars Electronica geschaffen– ganz besonders gilt dies für das Ars Electronica Futurelab.

Ursprünglich als Think-and-Do-Tank für das Ars Electronica Center gegründet, hatte das Futurelab schon recht bald erste Projekte mit und dann für Partner*innen aus Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Industrie und öffentlichen Institutionen umgesetzt. Im Lauf der Jahre wachsen Aktionsradius und Team des Labs dann rasant.

2013 entschließt man sich deshalb zur strukturellen Neuausrichtung: Damit sich das Ars Electronica Futurelab wieder verstärkt auf Forschung und Prototyping fokussieren kann, soll die neu gegründete Ars Electronica Solutions künftig für Projektgeschäfte verantwortlich sein.

Ars Electronica Solutions – Erlebnisse gestalten, die neue Perspektiven eröffnen

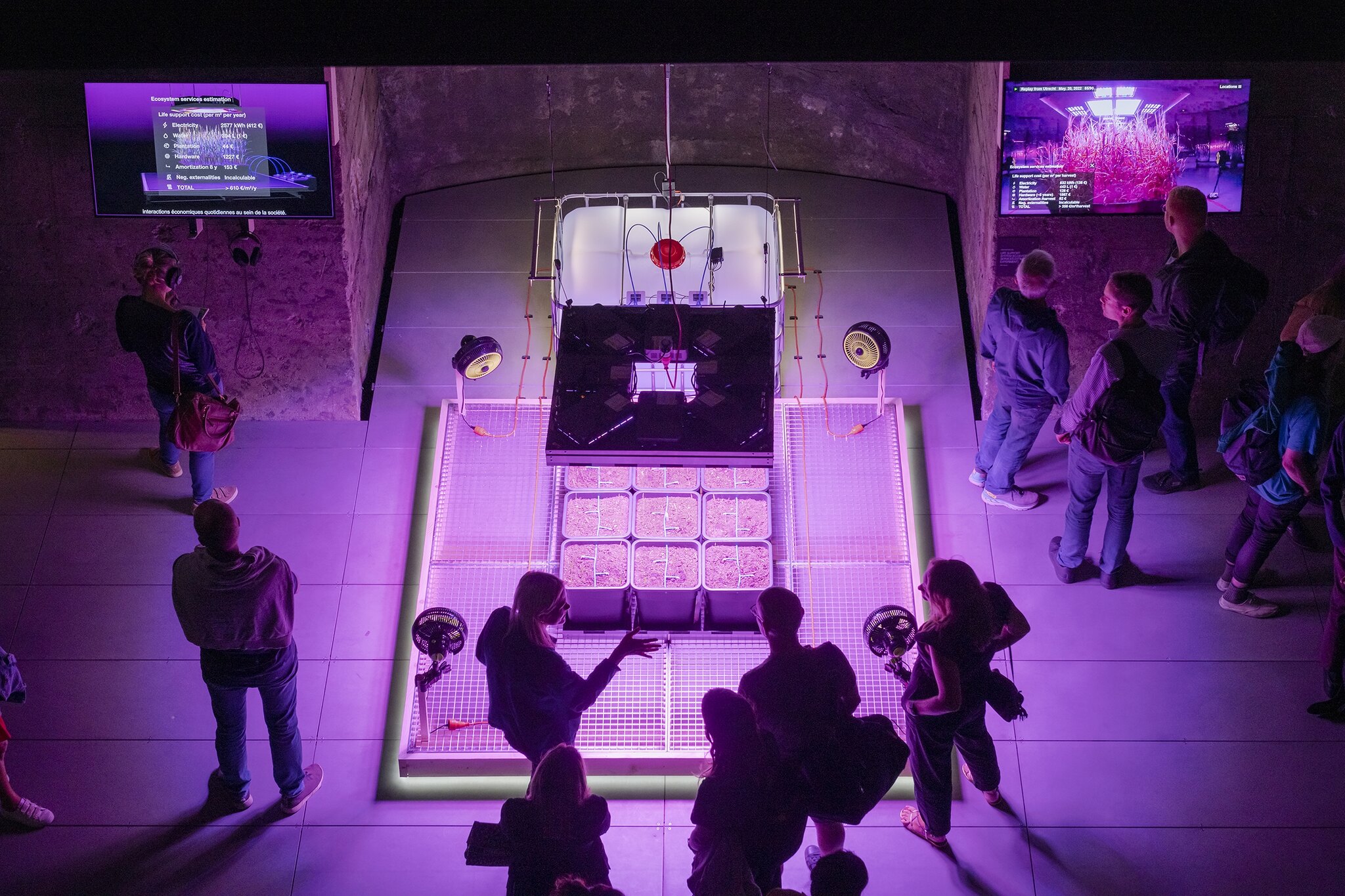

Ars Electronica Solutions entwickelt interaktive Erlebnisräume und erzählerische Formate für Auftraggeber*innen aus Industrie, Kultur, Wissenschaft und öffentlichem Sektor.

Mit individuell gestalteten Installationen, Ausstellungen und Events werden Daten, Fakten und Inhalte in immersive Erlebnisse übersetzt, die emotionale Verbindungen zwischen Publikum und den präsentierten Ideen oder Marken schaffen.

Von der Konzeptentwicklung über die Umsetzung bis hin zum laufenden Betrieb begleitet Ars Electronica Solutions seine Kund*innen in allen Projektphasen. Durch die enge Anbindung an das Ars Electronica Festival und das Ars Electronica Center entsteht zudem ein Zugang zu kreativen Communities und zukunftsorientierten Netzwerken.

Kapitel VIII / Europaweit vernetzt

2014 wächst das Ökosystem von Ars Electronica um ein weiteres, bald zentrales Element. Nachdem man sich über Jahre hinweg immer wieder an EU-Projekten beteiligt hat, entsteht nun eine eigene organisatorische Einheit, die sich ganzjährig und ausschließlich um europäische Programme bemüht. Die damit einhergehende Professionalisierung führt dazu, dass sich Ars Electronica an einer Vielzahl an EU-Projekten beteiligen und dabei Kontakte zu unzähligen europäischen Kunst- und Kulturinstitutionen sowie Leuchttürmen der Wissenschaft knüpfen kann.

Unter dem Label „Platform Europe“ entsteht ein kollaboratives Netzwerk, das Künstler*innen neue Möglichkeiten eröffnet: die Teilnahme an prestigeträchtigen und gut dotierten Wettbewerben, die Beteiligung an internationalen Ausstellungen und eine Vielzahl an Residencies. Die Projekte, die daraus hervorgehen, bauen wiederum Brücken zwischen Disziplinen, fördern Exzellenz und promoten die Rolle, die Kunst und Kultur auch in anderen Sektoren zu spielen im Stande ist oder wäre.

2025 ist Ars Electronica an 16 EU-Projekten mit 129 Partner*innen aus 35 Ländern beteiligt und ein etablierter Player in Sachen digitale Transformation in Europa.

Platform Europe – Technologischen Wandel durch Kunst gestalten

Ars Electronica ist heute ein zentraler Partner in europäischen Initiativen, die mit künstlerischen Perspektiven und Methoden erforschen, wie neue Technologien im Sinne der Gesellschaft gestaltet werden können.

Ein Ergebnis dieser Arbeit ist Platform Europe – ein Ökosystem für Kreativität, Zusammenarbeit, Inklusion, Nachhaltigkeit und demokratische Werte. Es entsteht durch Open Calls, Residencies, Ausstellungen, Konferenzen, Workshops und Netzwerkformate, die den Dialog zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft fördern.

Als Brücke zwischen Kunst, Zivilgesellschaft, Industrie und europäischer Politik versteht sich Platform Europe als Katalysator für Veränderung – unterstützt von der Europäischen Union.

Kapitel IX / Ökosystem

Wie aber funktioniert nun das Ökosystem Ars Electronica? Am deutlichsten zeigt sich dies anhand konkreter Projekten, an deren Konzeption, Umsetzung, Präsentation und Weiterentwicklung verschiedene Unternehmensbereiche von Ars Electronica mitwirken. Ein Beispiel ist der Deep Space.

Entwickelt, betrieben und vertrieben von Ars Electronica – der Deep Space

Culiacán (Mexiko), Shanghai und Hangzhou (China), Vitznau (Schweiz), Zagreb (Kroatien), Veszprém (Ungarn) – und natürlich Linz: In all diesen Städten gibt es heute Deep Spaces, die Kunst, Wissenschaft, Astronomie, Anatomie und kulturelles Erbe zum immersiven Erlebnis machen.

Dass der Deep Space mittlerweile weltweit nachgefragt wird, ist dem engem Zusammenspiel mehrerer Bereiche von Ars Electronica zu verdanken: Das Ars Electronica Futurelab konzipiert und entwickelt den Deep Space, das Ars Electronica Center macht ihn für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Im Rahmen des Ars Electronica Festival wird der Deep Space zur Bühne für experimentelle Präsentationen und künstlerische Anwendungen, seine weltweite Vermarktung ist die Aufgabe von Ars Electronica Solutions.

Was den Deep Space so besonders wie erfolgreich macht, ist dass er ein „Prototyp im Echtzeitbetrieb“ ist: Jede neue Präsentation, jede Zusammenarbeit mit Künstler*innen, Forscher*innen oder Kurator*innen, jede Rückmeldung aus dem Publikum erzeugt wertvolle Erkenntnisse. Das Ars Electronica Futurelab greift diese Erkenntnisse auf, um die technische Weiterentwicklung des Deep Space voranzutreiben, das Museumsteam, um sein Storytelling zu optimieren. Weil dadurch das Potential des Deep Space kontinuierlich wächst, eröffnet sich für Ars Electronica Solutions wiederum die Chance neue Kund*innen anzusprechen – und dabei wiederum neue Erkenntnisse zu gewinnen, die in die Weiterentwicklung des Deep Space einfließen.

Dieser kontinuierliche Kreislauf aus Innovation, Anwendung und Weiterentwicklung beruht auf dem Zusammenspiel von Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Museum, Kunstfestival und marktorientierter Unternehmenseinheit. Der Deep Space veranschaulicht, wie das Ökosystem von Ars Electronica zum nachhaltigen Erfolg eines Vorhabens beiträgt. Gleiches gilt für zahlreiche weitere Projekte und Ideen, die in dieses Netzwerk einfließen – sei es als Einreichung beim Prix Ars Electronica, als EU-geförderte Initiative, FFG-finanziertes Forschungsvorhaben oder privatwirtschaftlicher Auftrag.

Zukunft mitgestalten

Mehr als vier Jahrzehnte, nachdem sich Hannes Leopoldseders Vision erstmals materialisierte, ist Ars Electronica eine weltweit führende Plattform für Kunst, Technologie und Gesellschaft. Sie ist Festival, Wettbewerb, Museum, Atelier, Forschungs- und Entwicklungslabor, sie ist Kreativ- und Beratungsagentur, Bildungseinrichtung und Zukunftswerkstatt. Aus einem Event ist ein Ökosystem geworden, das kontinuierlich Impulse aus den unterschiedlichsten Branchen, Disziplinen, Communities und Kulturen aufnimmt – und darauf reagiert. Jede Veränderung eines Teils wirkt sich auf alle anderen aus und treibt die Weiterentwicklung des Ganzen voran.

Bei alldem geht es Ars Electronica immer um „das Spannungsverhältnis und die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Technik, zwischen Kunst und Technologie“, wie Hannes Leopoldseder 1979 in seinem Vorwort zum allerersten Festivalkatalog schreibt. Weil eben dieses Spannungsverhältnis aber längst alle unsere Lebensbereiche durchzieht, hat sich Ars Electronica vor Jahren dazu entschlossen, mit und für unterschiedlichste Partner*innen zu arbeiten. Wer heraufziehende Entwicklungen nicht bloß aus sicherer Distanz beobachten und im Elfenbeinturm reflektieren, sondern aktiv mitgestalten will, muss mit, für und in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, öffentlichem Sektor, Bildung und Kultur aktiv werden.

„Ars Electronica ist keine Veranstaltung mit einer Bilanz über die Vergangenheit, sondern auf Entwicklungen von morgen gerichtet“, hält Leopoldseder 1979 fest. „Aus diesem Grund kommt dieser Veranstaltung über elektronische Kunst und über neue Erfahrungen der Charakter des Unkalkulierbaren, des Risikos und des Wagnisses zu.“

2025 ist diese Mission aktueller denn je.